『どろんころんど』北野勇作(福音館書店)読了

■福音館書店がなぜ「ボクラノエスエフ」というジュブナイルSFシリーズを始めたのか謎だった。ただ、祖父江慎の装丁がオシャレなのが気に入って、まずは『海竜めざめる』ジョン・ウィンダム・著、星新一・訳、長新太・絵を購入した。この長新太氏の挿画は、ぼくが小学性のころ学校の図書館で何冊も読んだ、岩崎書店の「SF世界の名作シリーズ」の中の『深海の宇宙怪物』に描かれたものが使用されているのだそうだ。でも、この本は読んだ記憶ないなぁ。星新一訳はハヤカワSF文庫版で、福音館版は「この2冊」をハイブリッドしたものなのだ。じつは、買ったまま未読。

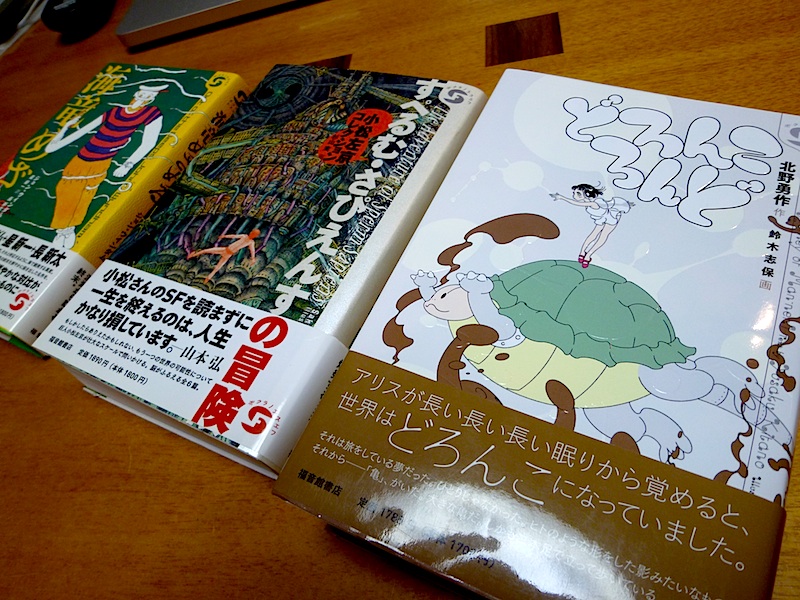

■続けて入手したのが『すぺるむ・さぴえんすの冒険』小松左京コレクション。巻頭の「夜が明けたら」だけ読んだ。これは怖いわ。そうして、「ボクラノエスエフ」シリーズ初の書き下ろし作品が、この『どろんころんど』北野勇作・作、鈴木志保・画(福音館)なのだった。この本も買っまま安心してしまって、ずっと未読だった。ごめんごめん。ようやく読んだよ。面白かったな。

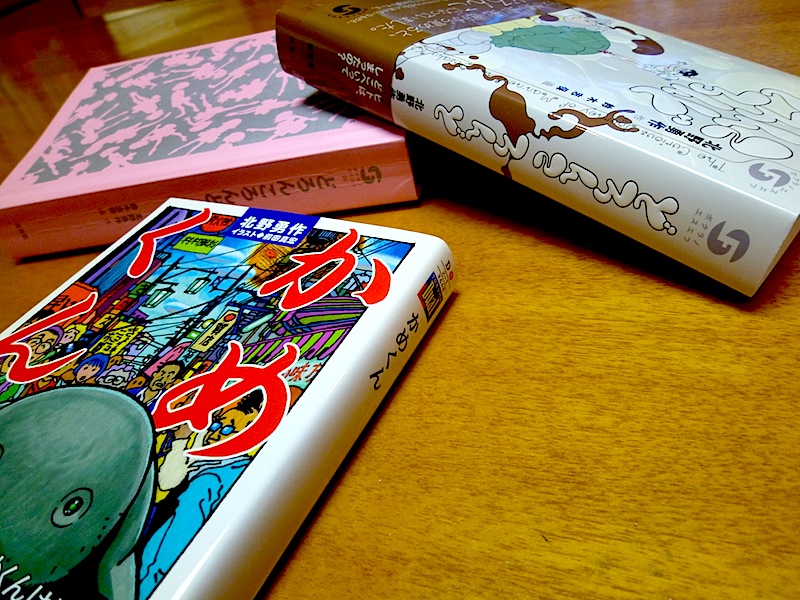

■この本のポイントはやはり、祖父江慎氏の装丁だ。図書館から借りてきたのでは分からないが、本のブックカバーを外すと、ピンク地の表紙に、いろんなポーズをとるヒロイン「アリス」が銀色のインクで切り抜きになって描かれている。これが何ともオシャレなんだな。50すぎのオヤジが、カバーを外したピンクの本を、例えば山手線の車内で一心不乱に読んでたら、周囲の人たちはちょっとは注目するのではないか?(いや、ドン引きかもな。)

■物語は、長い眠りから目覚めた少女型ロボット(アンドロイド)アリスが、お供にレプリカメ「万年1号」とヒトデナシの係長を従えて「どろんこだらけに変貌した世界」を旅するロードノベルであり、ビルドゥングスロマンだ。

正直、前半はなかなか乗れなかった。でも、短い章立てが心地よいテンポとなって知らず知らずにくいくい読めた。鈴木志保の挿画もよいな。物語の中盤、皆で地下鉄(これがまんま、桂枝雀の『夏の医者』なのだ。)に乗って都市に向かうあたりから俄然面白くなる。おっと、そう来たか! 何となく予想はしていたが、なんか急にリアルな気分に襲われて、しみじみ哀愁しつつも、そこはかとない怖さも同時に感じた。

「君がいない」は、後述する予定の、佐野元春最新CD『月と専制君主』のキーワードだが、この小説の主題も、自分にとって「大切な人」の不在だ。

内田樹先生はよくこう言っている。「存在しないもののシグナルを聴きとる」「存在しないものに対してメッセージを送ることができる」ということが、人間だけの優れた特性であると。物語の主人公アリスは、人間ではなくてアンドロイドなのだが、旅を続けるうちに、彼女は「それ」ができるようになるのだな。ここがよかった。しみじみよかった。

そうして「万年1号」だ。このラストは想定外で、ぼくは「ええっ?」と驚いたのだが、10ページに物語の副題として「あるいは、万年1号の長い旅」とあるのを発見して、そうか、これは必然なのだなって、納得した次第です。

読了後、不思議といつまでもあとを引く小説であるなぁ。

ちなみに、書評家の豊崎由美さん主宰「Twitter 文学賞」国内部門で、堂々の「第9位」に入ったよ。

最近のコメント