■ じつに8ヵ月ぶりの更新です。『長野県小児科医会会報 77号』の編集が終わりようやく校了した。フライングになってしまうけれど、「会報77号」に僕が書いた文章(一部改変あり)をこちらに転載させていただきます。会報の発行部数は220冊。一般の人は読むことができない冊子なのでどうかお許し願います。

・

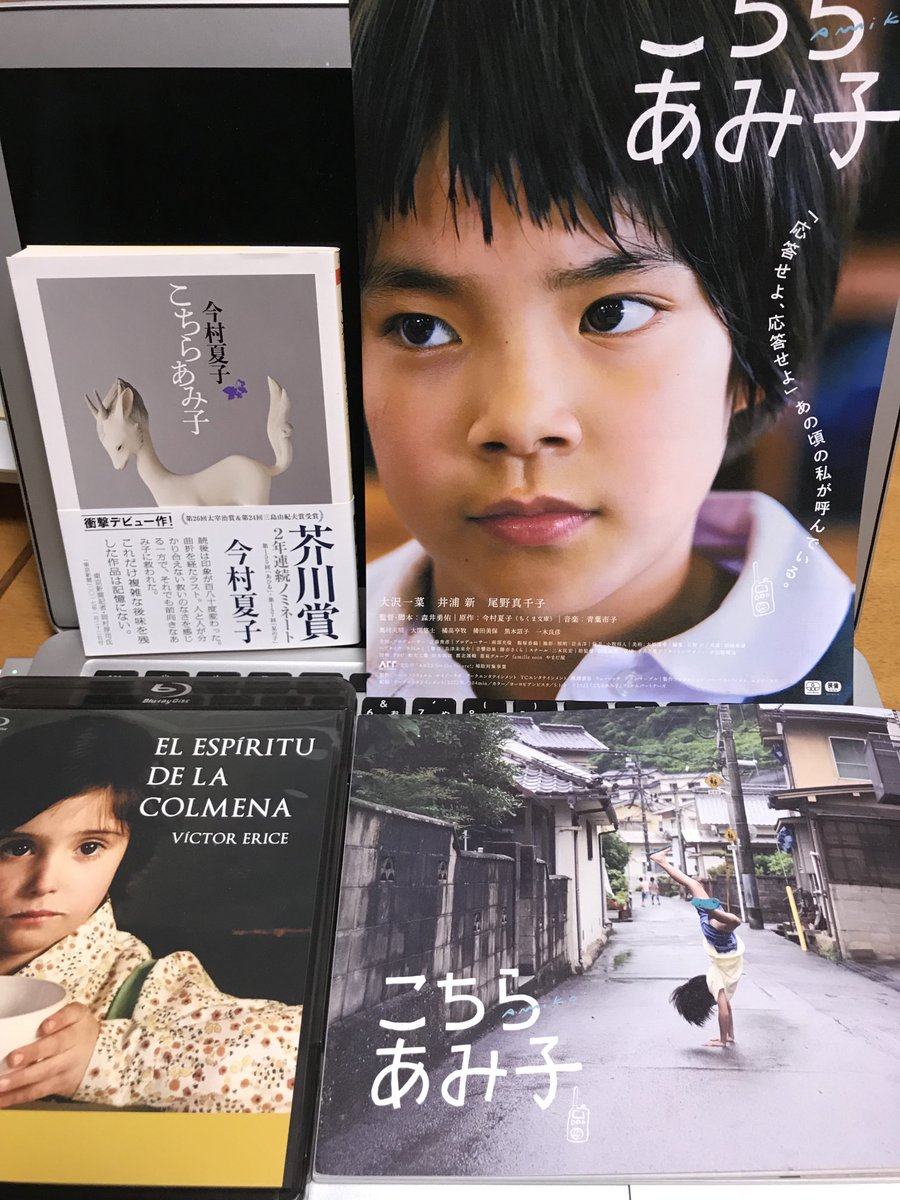

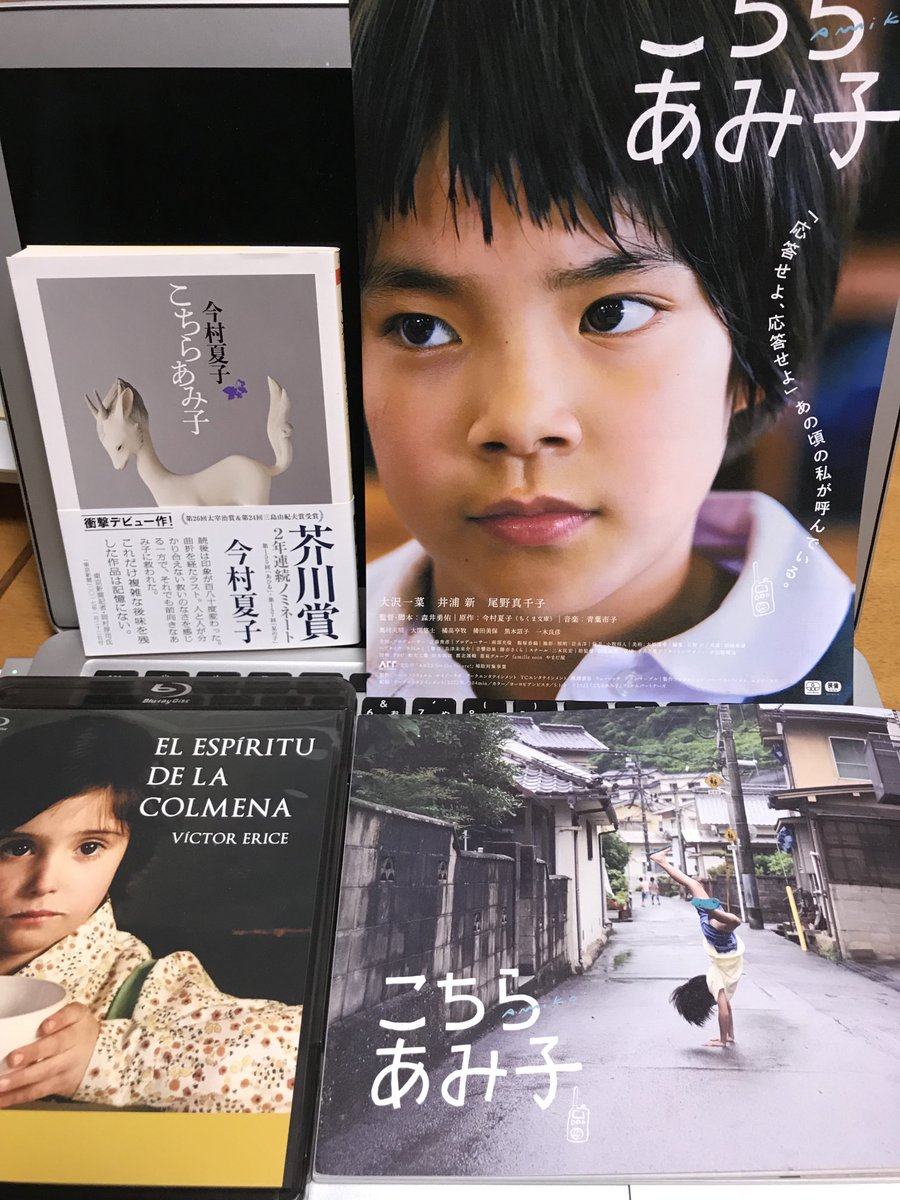

■2023年1月18日、休診にしている水曜日の午後、伊那市東春近「赤石商店」の土蔵を改装した「映画館」で 2022年7月公開の日本映画『こちらあみ子』を観ました。すごい映画を見た! そうは思ったものの、感想をすぐに文章にすることができず、ずっと「この映画」のことを考え続けていて、ようやっと書き上げた文章です。

・

====================================================

映画『こちらあみ子』を観て思ったこと 北原こどもクリニック 北原文徳

====================================================

下校のチャイムが鳴って、教室から小学生たちが一斉に外へと駆け出す。珍しい構造の校舎で、廊下はマンションのような外廊下だ。カメラは校庭から4階建ての校舎を正面に捉え、まるでマスゲームのような子供たちの動きを遠景でフレームに収める。傑作を予感させる映画『こちらあみ子』のファースト・シーンだ。外廊下へと移動したカメラは、遠ざかって行く子供たちに逆らってカメラに向かって近づいて来る1人の少女を映し出す。何か言っている。「ねえ、のり君知らん?」主人公あみ子(11歳)だ。

芥川賞作家 今村夏子の衝撃のデビュー作『こちらあみ子』を新人監督の森井勇佑が原作をほぼ忠実に映画化したこの作品は、昨年度キネマ旬報ベストテン第4位を獲得し、映画通で知られるライムスター宇多丸氏が2022年のベストワンに挙げた評価の高い映画だ。

瀬戸内の美しい海をバックに、ちょっと変わった小学5年生の少女が広島弁で大活躍するほのぼのとしたファミリー映画かと思ったら大まちがい。じつは自閉スペクトラム障害(ASD)に軽度知的障害(境界知能?)を伴った女の子の「当事者」目線で描かれた世界が、見事に活写された映画なのだ。(ただし、原作も映画も彼女の障害名への言及は一切ない)

例えば過剰な音。母親の書道教室を襖のすき間から覗き見していて偶然のり君と目が合い一目惚れするあみ子。思わず手に持つトウモロコシを握り締めると、ボタボタと音を立てて大量の汁が畳を濡らす。あり得ない。でも彼女の感覚ではそうなのだ。真夏の炎天下、母親が退院してくるのを玄関先でじっと待つあみ子。顎の先から止めどなく滴り落ちる汗が、焼けた道路に落ちてジュッという。あり得ない。

帰ってきた母親は、あみ子の顔を両手で挟んで執拗に撫でくり回す。触られることが嫌で嫌でたまらない感じがリアルに伝わってくる。あみ子がずっと気になって仕方のなかった母親の顎のホクロも、大きくなったり小さくなったりするぞ。

自分の心と他人の心が違うことが分からないあみ子だから、良かれと思って取った行動がことごとく周囲を傷つけ、母親も父親も優しかった兄も、のり君さえも次第に壊れてゆく。「応答せよ!応答せよ!こちらあみ子」と、誕生日にもらったトランシーバーに向かって彼女が何度呼びかけても誰からもどこからも応答はない。

プレゼントの使い捨てカメラであみ子が家族の記念写真を撮る場面も印象的だ。小津安二郎の『麦秋』や候孝賢『悲情城市』でも、家族がバラバラになってゆくのを惜しむように記念写真を撮るシーンが映画の終盤に出てくるが、この映画ではメインタイトルが出たあと、あみ子が1人キッチンで天井に夏みかんを投げる場面からのワンショット長回しに続いて早くも登場する。しかも写真はちゃんと撮られないまま終わる。何かこの後の展開を象徴しているかのように。

・

映画の中盤からあみ子を悩ませる音。「コツコツ、ぐる、ササササ、ぼぶぼぶ」2階の自室ベランダから聞こえてくるこの正体不明の奇妙な音は、次第にどこにいても聞こえてくるようになる。「霊のしわざじゃ。幽霊がおるんじゃろ」坊主頭の男子にそう言われて、あみ子は「ある歌」を大声で歌うことで頭の中から奇妙な音を消し去ることに成功する。

歌いながら音楽室に行くと、壁に掛かった額の中からゾンビになった歴代校長先生にモーツァルトやバッハ、トイレの花子さんまで出てきてあみ子に取り憑き、行列になって行進する。現実逃避したあみこが一人ファンタジーの世界に没入するシーンだ。この何とも楽しい場面は原作にはない映画オリジナル。あとで幽霊たちは再度登場し遠く海上からあみ子に手招きする。自死への誘惑では?という感想をネットで読んだが違うと思う。空想の中だけで生きて行けばそれもいいじゃん、ということなのではないか。

・

原作の小説では、あみ子が10歳の誕生日から中学卒業後まで描かれるが、映画は2021年夏の1ヵ月間でクランクアップし、主演の大沢一菜(10歳)が一人で演じた。だから彼女が中学の制服を着るとちょっと不似合いで、幼さが際だってしまう。でも逆に発達障害児と定型発達児の差異が視覚的に露わになったとも言える。残酷なものだ。このあたりから後半は映画を見ていて正直辛くなってくる。

ここで大切なことは「発達障害児だって発達する」という事実だ。もちろん障害が消失する訳ではない。努力して補うようになるのだ。中学生になったあみ子は、学校で自分だけ一人浮いていることに気付いている。学校は行きたい時だけ行き、久々に登校したら下駄箱の上履きがなくなっていて、仕方なく裸足で過ごす。守ってくれる兄もいない。唯一のアジールは保健室だ。

雨の日に映画『フランケンシュタイン』(1931年版)をビデオで見るシーンがある。ビクトル・エリセ監督の映画『ミツバチのささやき』の冒頭、村の移動映画館で少女アナが魅せられる映画だ。異物として排除される怪物の哀しみ。

原作は三人称一視点で書かれているため、読者はあみ子に感情移入しやすい。しかし映画だとカメラはあみ子だけの視点にならない。『鬼滅の刃』みたいに主人公が自分の気持ちをモノローグで説明することはしないから、映画の観客の中には「のり君視点」であみ子に(この映画自体に)強烈な拒絶反応を示す人もいるだろう。

終盤に野球部で坊主頭の男子がもう一度登場する。あみ子は何故かこの男子とはコミュニケーションが成立するのだ。その証拠に二人の会話は通常のカットバック手法で撮影されている。あみ子が訊く「どこが気持ち悪かったかね」「おまえの気持ち悪いとこ? 百億個くらいあるで! いちから教えてほしいか? それとも紙に書いて表作るか?」「いちから教えてほしい。気持ち悪いんじゃろ。どこが?」 教えてやれよ!坊主頭。

・

・

この映画の問題点を挙げるとすれば、原作者や監督が子供時代の話ならともかく、いま現在の設定(書道教室で生徒が二人Nintendo Switchを取り出す)だと、絶対にあり得ないということだ。

令和の日本なら、あみ子は小学校入学前に就学指導委員会で取り上げられ、その後の教育支援体制が確立されているはずだし、本人や家族への生活ケア・医療面での援助も当然すでに行われているに違いない。それを知りながら観客をミスリードした罪は大きい。このことを厳しく批判した文章を、成人になった当事者として映画を観た nohara_megumi さんが、2023年3月27日のブログに「映画『こちらあみ子』と発達障害(概要篇)」というタイトルでアップしている。これは必読。

とは言え、ASD当事者がこの人間社会をどのように感知しているのかをリアルに示した文芸作品は今まであまりなかったから、その点は評価してよいと思う。自閉症の人が登場する映画はたくさんある。『レインマン』(1988)『ギルバート・グレイプ』(1993)『旅立つ息子へ』(2020) などなど。ただ、いずれも弟として兄として父親として当事者に接する側のストーリーだ。

・

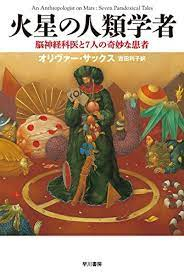

当事者自らが自分の内的世界を文章で表現した例で有名な著作は、『我、自閉症に生まれて』テンプル・グランディン(1986)、『自閉症だったわたしへ』ドナ・ウィリアムズ(1992)、日本では『自閉症の僕が跳びはねる理由』東田直樹(2007)が主たるところか。僕は、脳神経科医のオリヴァー・サックスがテンプル・グランディンにインタビューした『火星の人類学者』(ハヤカワ文庫)を読んで知った。

「彼女は人間どうしの言葉にならない直感的な交流や触れあい、複雑な感情やだましあいが理解できない。そこで、何年もかけて『厖大な経験のライブラリー』をつくりあげ、それをデータベースとして、ある状況ではひとがどんなふうに行動するかを予測している。まるで火星で異種の生物を研究している学者のようなものだ」(p402)

テンプル・グランディンは人間が相手だと緊張と不安に苛まれるが、家畜には愛情と安らぎを覚え、その動物がなにを感じているか直感的に判るという。そして彼女は動物心理学、動物行動学のコロラド州立大学教授になった。

「絵本」に登場するのは、たいてい擬人化された動物たちだ。二本足で立って服も着て、日本語を話している。なぜ人間ではなく、わざわざ動物に変換する必要があるのか? 『絵本論』瀬田貞二(福音館書店)にはこう書かれている。

「子どもは、なぜ動物が好きか、また動物文学が好きか。この質問に対してフランスのすぐれた児童文学者ルネ・ギョーが、明快にこう答えています。『子どもは、大人たちのなかにはいっていくよりも、ずっとずっと、動物のなかにはいっていくほうが、安心がいくんだ』まさにそうなのです。安心がいくからです」(p64) 僕はこの「安心がいく」が今ひとつ分からなかったのだが、『火星の人類学者』を読んで、なるほど!と初めて合点がいった。 司馬遼太郎が昭和51年〜54年に新聞連載した小説『胡蝶の夢』の主人公、島倉伊之助(司馬凌海)が典型的なASDとして詳細にリアルに描かれていることは案外知られていない。幕末の日本で蘭方医療を先導したのは、大阪の緒方洪庵率いる適塾と東国では佐藤泰然の佐倉順天堂であった。泰然の息子、松本良順に弟子入りした伊之助には天才的な語学習得能力があり、長崎医学伝習所でオランダ人医師ポンペが行う講義を瞬時に理解し仲間に再度講義した。しかし奇行や人間関係のトラブルが相次ぎ、良順に破門されてしまう。

司馬遼太郎が昭和51年〜54年に新聞連載した小説『胡蝶の夢』の主人公、島倉伊之助(司馬凌海)が典型的なASDとして詳細にリアルに描かれていることは案外知られていない。幕末の日本で蘭方医療を先導したのは、大阪の緒方洪庵率いる適塾と東国では佐藤泰然の佐倉順天堂であった。泰然の息子、松本良順に弟子入りした伊之助には天才的な語学習得能力があり、長崎医学伝習所でオランダ人医師ポンペが行う講義を瞬時に理解し仲間に再度講義した。しかし奇行や人間関係のトラブルが相次ぎ、良順に破門されてしまう。

ASDの概念を知る由もない司馬遼太郎が伊之助をビビッドに描けたのは、彼の近くにモデルとなる人物が実際にいたからに違いない。もしかすると、司馬遼太郎自身にその傾向があったのかもしれない。「適塾」の塾頭だった村田蔵六(大村益次郎)の生涯を描いた『花神』は昭和44年〜46年に朝日新聞で連載された。僕は未読だが、村田蔵六もまさしくASDであったという。

あみ子は左利きだ。アイザック・ニュートンもルイス・キャロルも、ベートーベン、グレン・グールドも左利き。エグニマ暗号を解読し思考型コンピュータの出現を予言したチューリング、それにビル・ゲイツも左利き。イーロン・マスクはASDであることを公言したが「自分は左利きではない」と言っている。あみ子は見事な連続側転を披露する。でもASDの子はそんなに運動神経よくないよ。

近ごろは大人のASD当事者や同伴者による書籍・マンガであふれている。それだけ世の中の認知度が上がった証拠だ。しかし、SNSで呟かれる映画『こちらあみ子』の感想を読むと、まだまだ誤解や無理解だらけなことにショックを受ける。nohara_megumi さんの悲痛な訴えは実にもっともな話だ。「ボクシングもはだしのゲンもインド人も、もうしないって約束できますか?」という、尾野真千子の説教にも正直笑えない。

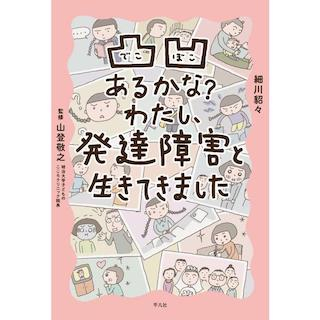

最近出た本で、これは!と思ったのが『凸凹あるかな?わたし、発達障害と生きてきました』細川貂々(平凡社)。ベストセラー『ツレがうつになりまして。』で知られる漫画家は、子供の頃から何事も「フツウ」にできない生きづらさを感じ、まるでジャングルの中をさまよっているような人生を送ってきた。彼女は48歳になって初めて自分が発達障害だと知る。幼児期から現在まで順を追って著者の経験談が四コマ漫画で具体的に丁寧に描かれ、読者もいっしょに追体験することになる。これがいい。さらに、同じ生きづらさを抱えた仲間たちのエピソードも載っていて、みな微妙に違っていることがよく分かる。大人になった「当事者」にとっては大きな救いと安心が得られるのではないか。

・

前述のテンプル・グランディンは、講演の最後をこんな言葉でしめくくっている。

「もし、ぱちりと指をならしたなら自閉症が消えるとしても、わたしはそうはしないでしょう ---- なぜなら、そうしたら、わたしがわたしでなくなってしまうからです。自閉症はわたしの一部なのです」(『火星の人類学者』p391)

映画のラストシーン。あみ子が遠く海を見つめ浜辺に凜として立つ姿を見て、僕は同じ決意を感じた。

最近のコメント