■『キュレーションの時代』佐々木俊尚(ちくま新書)が面白い。佐々木俊尚さんのことを知ったのは、つい最近のことだ。最先端のIT関連話題にたいへん詳しいジャーナリストとして、なんとなく Twitter をフォローし始めたのだ。

ところで、今をときめくイラストレーター松尾たいこさんが、Twitter で料理下手を弁解しつつ、でも、優しい「旦那さん」が作ってくれた手料理をときどき写真でアップしていて、それがまた実際にとても美味しそうな料理だったのだな。

で、松尾さんの「優しい旦那さん」って、いったいどんな商売をしているのだろう? て、ずっと気になっていたのだが、あの「さとなお」さんが、松尾さんと夕食を共にした時に、彼女の夫が佐々木俊尚氏であることを知り、ビックリしてツイートしたのを読んだ僕は、もっとビックリしたのだった。なんか、世の中せまいなぁ。不思議とリンクしてくんだねぇ。

佐々木俊尚氏の本を読んだのは初めてだが、特筆すべきことは、文章がとっても読み易いということだ。しかも、抽象的・観念的な論考になることを極力避けるように努力していて、分かり易い具体的な例を挙げて解説してくれる。しかも、ジョゼフ・ヨアキムの物語に始まって、いきなし、ブラジルの知る人ぞ知る音楽家エグベルト・ジスモンチ来日公演の話。

と思ったら、僕も大学生の時に映画館で観て衝撃を受けた日本映画の傑作『青春の殺人者』長谷川和彦監督作品のはなし。

あ、この人は「ぼくと同じ空気を吸った人」だ。瞬時にそう理解した。

■というワケで、毎朝早朝に連続ツイートされる佐々木俊尚氏の発言を、注意して読んでいたら、

「佐野元春セルフカバーアルバム「月と専制君主」。四半世紀ぶりぐらいに彼のアルバムを購入。痺れた。素晴らしすぎる・・。http://amzn.to/emLPD3 8:43 AM Jan 27th Seesmic Webから」

っていうツイートがあった。ぼくは「おっ!」って思った。

で、さっそくアマゾンで購入したんだ、佐野元春『月と専制君主』。ぼくも『VISITORS』以来 25年ぶりに彼のアルバムを購入したことになる。それから、毎日ずっと聴いている。

■つい先だって、佐野元春特集号だったから、じつに久しぶりで買った『ミュージックマガジン2月号』の編集後記(高橋修編集長)を読んで驚いた。そこには、こう書かれていたのだ。

個人的に佐野元春は思い出深いアーティストだ。彼を初めて知ったのは、たぶん僕の世代には多いと思うのだが、TBSラジオの深夜放送「林美雄のパックインミュージック」でのことだった。その番組に、「光が当たっていない良い曲」という基準で、パーソナリティの林美雄が独断と偏見でランキング(応援)する「ユア・ヒットしないパレード」というコーナーがあり、」そこで佐野元春の「アンジェリーナ」が執拗にかけられていたのだ。

あ、そうか。ぼくが佐野元春のことを知ったのは、林美雄のパックインミュージックだったんだ。

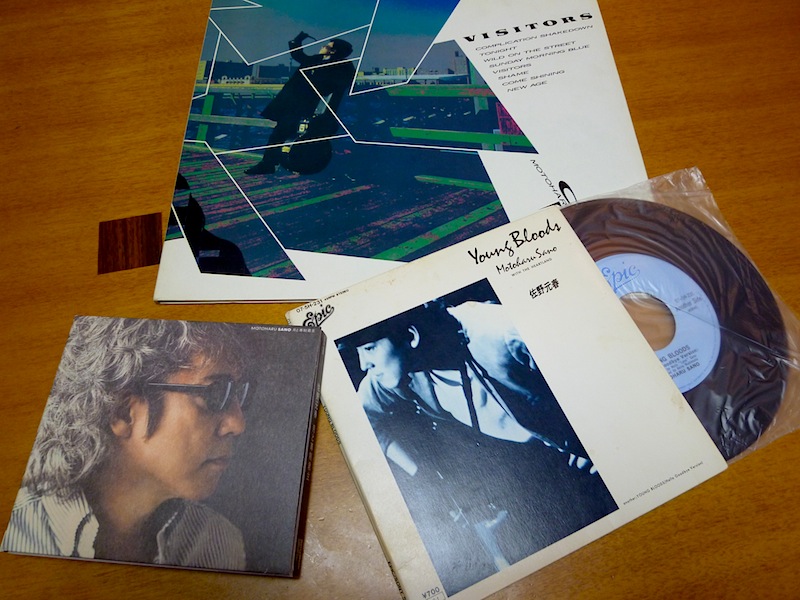

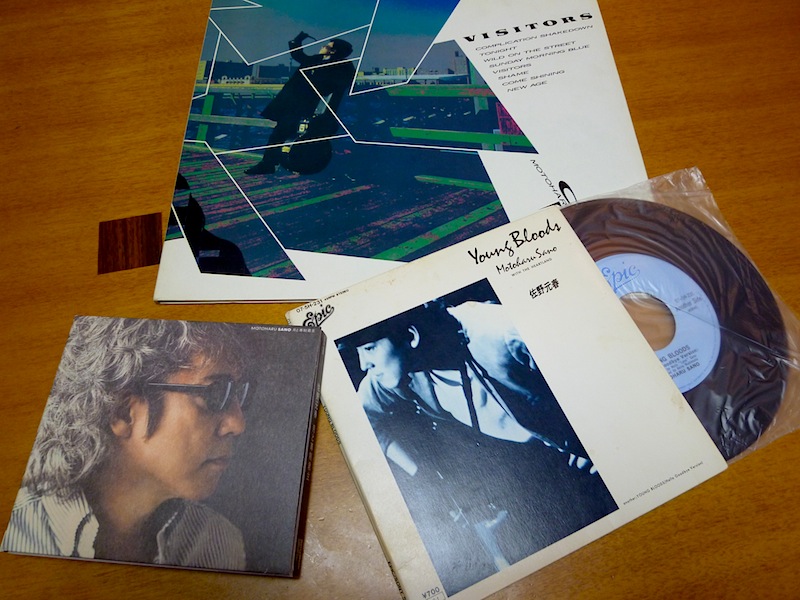

でも、彼のLPを初めて購入したのは『ビジターズ』だから、1984年。ということは、この年のぼくは既に大学を卒業していて、小児科医になって2〜3年目、北信総合病医院小児科医員だったのかもしれないな。それから、佐野元春のシングル盤『ヤングブラッズ』を買ったのは、何時のことだったろう? ぼくの大好きな曲で、あの頃、カラオケに行けば必ず唄っていたな『ヤングブラッズ』。

あの頃、夜な夜な酔っぱらっては、アパートの大家さんにご迷惑をおかけしていたな。ごめんなさい、大家さん。あの晩も、深夜に大音量で佐野元春の『ヤングブラッズ』をJBLのスピーカーから大音量で流しながら踊っていたのです。ごめんなさい、ほんとうに。

そんなかんなを思い出しながら、先だって年末の「家族忘年会」のカラオケ・ボックスで久々に『ヤングブラッズ』を唄った。中学2年生の長男が言った。「おとうさん、音痴だね。でも、いい曲じゃん!」

で、つい先日、自家用車のHDに録音した『月と専制君主』の3曲目を、後部座席に乗った長男が聴いたんだ。そしたら彼が言った。

「あっ! 知ってるこの曲!」ってね。 うれしかったな。

佐野元春って、ほんとカッコイイんだぜ!

■ところで『月と専制君主』だが、聴き込むほどにジワジワとその良さが増してくる素晴らしいCDだ。こういうのをホンモノの「大人のロック」と言うんだな、きっと。

1曲目、「ジュジュ」。キャッチーなドドンパ・リズム(スティービー・ワンダーの名曲、 Isn't She Lovely のあと乗りリズムね!)佐野のちょっとルーズでくつろいだヴォーカルの感じが何とも心地よい。

3曲目、「ヤングブラッズ」。やっぱりこの曲が聴きたくて、このCDを買ったワケだし、確かに一番聴き応えがあった。54歳になった佐野元春の声量が落ちたこともあるのだろうが、変に力まずに「ふっ」と肩の力を抜いて軽やかに歌っていることに何よりも感動した。しかも、バックのリズムがサンタナみたいなラテン・ロックとでもいうか、『アリゲーター・ブーガルー』で60年代後半に流行したジャズ「ブーガルー」のリズムなのだな。これには驚いたよ。

でも、聴き込むうちに何ともこのリズムが「いまの自分」の心に沁みるのだなぁ。

ゆるいんだけれど、張り詰めた緊張感がある演奏。

付属のメイキングDVDを見ると分かるのだが、スタジオ・ライヴに近いような形で「なま音」にこだわって作られたことがよくわかる。

6曲名、タイトルにもなった「月と専制君主」。このリズムパターンは、80年代半ばに流行した、イギリスのスタイル・カウンシル「カフェ・ブリュ」の感じだな。懐かしくて、とっても心地よい。

8曲目、「日曜の朝の憂鬱」と、9曲目「君がいなければ」。これは双子のような曲だ。「君がいなければ」とか、「ときどき」とか、同じ言葉が頻回に使われている。でも、この2曲を聴いた印象はぜんぜん違うのだ。不思議だなぁ。

「日曜の朝の憂鬱」はアルバム『VISITORS』に収録されていて、LPで何度も聴いた懐かしい曲だ。「君がいなければ」は、今回初めて聴いた。これは本当にいい曲だね。しみじみいい曲だ。

ときどき、なにも聞こえないふりをしてしまうけれど

ときどき、なにも知らないふりをしてしまうけれど

君がいなければ 君がいなければ

切なさの意味さえ知らずに夢は消えていただろう。

最近のコメント