===============================================

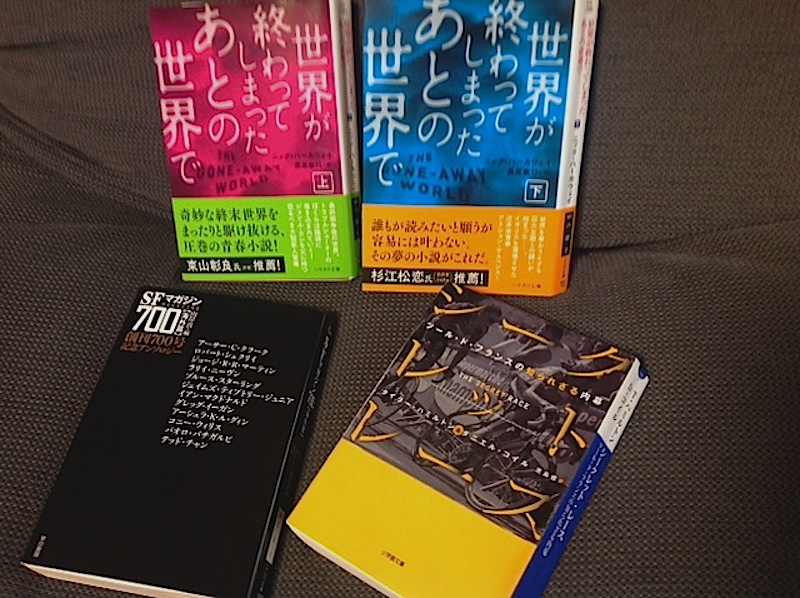

『シークレット・レース/ツール・ド・フランスの知られざる内幕』

タイラー・ハミルトン&ダニエル・コイル 児島修・訳(小学館文庫)

===============================================

■この4月から、スカパーの「J Sports」視聴契約を止めてしまった。

「中日ドラゴンズ」のプロ野球中継を以前ほど熱心にフォローしなくなってしまったことと、毎年初夏の1ヶ月間、連夜の楽しみだった「ツール・ド・フランス」の生中継を、去年はとうとう一回も見なかったからだ。あれは、2013年1月18日のことだった。ツールで7連覇を遂げた超人、ランス・アームストロングが全米放送のテレビ対談番組で自らドーピングしていたことを告白した。

ランスの自伝『ただマイヨジョーヌのためでなく』を読んで、あれほど感動したというのに……。ショックが大きすぎた。

それ以後、ツール・ド・フランスに対して急速に興味を失っていったのだ。

ちょうどその頃、この本『シークレット・レース』が出版された。評判もかなり良かった。でも読む気になれなかった。あれから1年経って、ようやく手に取ったのだが、もっと早く読んでおけばよかったと、すっごく後悔した。めちゃくちゃ面白いじゃないか! ぐいぐい読ませる力がある。タイラー・ハミルトンが誠実に真摯に淡々と語る「自転車ロードレース」の実態が、テレビ中継を見ているだけでは決して分からない、初めて知る驚愕の事実ばかりだったからだ。

-------------------------------------------------------------------------------

■この本を読んでほんとうによかった。

著者のタイラー・ハミルトンが、ランス・アームストロングが、どうして「ドーピング」に手を染めていったのか? いかざろう得なかったのか、よーく判ったからだ。

自転車ロードレースの新興国だったアメリカから、100年以上の歴史を誇る本場ヨーロッパに乗り込んでいって頂点を極めようと殴り込みをかけたのがランスだった。最初はまったく相手にされなかった。次第に頭角を現してきたちょうどその時に、ランスは睾丸腫瘍になり現役復帰は絶望的と言われた。しかし、その後奇跡の復活を遂げ、ツール・ド・フランス7連覇(1998年〜2004年)という誰も成し得なかった偉業を達成する。

アマチュア時代に実力を認められ、アメリカのプロチーム「USポスタル」に入ったタイラー・ハミルトンは、1996年の初めてのヨーロッパ遠征で愕然とする。地元ヨーロッパの選手との実力差が半端なかったからだ。まったく勝負にならない。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

最初からドーピングをしようと思っている選手はいない。僕たちは何より、サイクリングの純粋さを愛している。そこにあるのは、自分とバイク、道、レースだけだ。しかしロードレースの世界の内側に入った選手は、そこでドーピングが行われていることを察知する。

そのとき僕たちがまず本能的に取ろうとする反応は、目を閉じ、耳で手を塞いで、ひたすら練習に打ち込むことだ。その拠り所になるのは、自転車レースに古くから存在し、半ば迷信のように信じられてきた「日々、限界に挑み、努力を続けることで、いつの日にか優れたライダーになれる」という考えだ。(p64)

興味深い数字がある。"1000" という数字だ。それはいささか乱暴に数えて、僕がプロになった日から、初めてドーピングを使った日までの日数だ。

この時代の他の選手と話したり、彼らについての記事を読むなかで、僕はあるパターンに気づいた。ドーピングをした選手のほとんどは、プロ三年目に初めてドーピングに手を染めている。プロ一年目は、希望に満ちあふれたフレッシュな新人だ。二年目に現実を知る --- この世界で、ドーピングが横行していることを。そして三年目に悟る。(p87)

世間では、ドーピングは厳しい練習を嫌う怠け者のすることだと見なされている。たしかに、それが当てはまる場合もある。でも僕たち選手に言わせればそれは逆だ。EPOは選手に、「苦しみに耐える能力」を与える。トレーニングやレースで、想像もできなかったレベルまで遠くに、厳しく自分を前に押し出せる能力だ。(p109)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

■1998年。ランス・アームストロングはタイラーが所属する「USポスタル」に合流し、チーム・リーダーとなる。

ランスは、みんなが当たり前にドーピングしているなら、最も効率的に有効に体を作るべく、イタリア人医師ミケーレ・フェラーリの指導のもと、ドラッグを併用しつつ、スポーツ医学に基づいた科学的トレーニングに打ち込んだ。それはそれは厳しい地獄のようなトレーニングだったとタイラーは言っている。

なぜ、ドーピングがツール・ド・フランスのように三週間もかけて行われるロードレースで多く使われるのかという疑問を持つ人は多い。その答えは簡単だ。レースが長くなるほど、ドーピング、特にEPOが効果を発揮するからだ。原理はこうだ。

三週間のレース期間、一度もドーピングを使わなければ、ヘマトクリット値は週に約2ポイント、合計約6ポイント低下する。これは「スポーツ貧血」と呼ばれる作用だ。ヘマトクリット値が1%低下すると、パワーも1%低下する。つまり、(中略)パワーは3週目には約6%低下する。ロードレースでは、1%未満の差が勝敗を分ける。6%の差がいかに大きいかがわかるはずだ。(p112)

■練習中も EPOを打つことが日常化し当たり前になってゆく。抜き打ち検査で陽性が出ないような様々な工夫も重ねられて行く。EPOを皮下注射でなく、連日少量静注するとか、検査前に生理食塩水を点滴して濃度を薄めるとか、さらには、夜尿症の治療に使う抗利尿ホルモン製剤「ミニリンメルト」を飲んで、尿量を減らしわざと「水中毒」状態にして検査陽性を免れるとか。イタチごっこで、このあたりの描写はスリリングで読んでいてドキドキした。

しかし、ランスのドーピングは他のトップ選手たち(ウルリッヒほか)の「2年先」を行っていた。さらにランスは、ライバルたちがどんなドーピングやトレーニングをしているのか、何でも知っていた。凄い情報収集力だったのだ。

■1998年のツールは、ランスとタイラー・ハミルトンの蜜月期間だった。ただ、その期間は長くは続かなかった。ハミルトンが次第に実力をつけてくると、ランスは自分の地位を脅かす脅威の存在と見なし、彼を切り捨てたのだ。

ハミルトンは言う。ランスは世の中の人々の期待、欲望(勝ち続け、自分たちが望む英雄であり続けること)にずっと応え続けて行かなければならないという、罠に捕らわれていたと。

![HAPPY - Pharell Williams [ We are from SXM ] #HAPPYDAY](https://i.ytimg.com/vi/nr2ZJYJK-Gc/2.jpg?w=425&h=355&player=1)

最近のコメント