ぼくのトラウマ絵本『ウラパン・オコサ』

■昨日の木曜日の昼休み。近くの竜東保育園で年中組と未満児さんの内科健診。半年経つとずいぶんと違うなぁ、子供たち。自分の診察の番が来るまできちんと整列して体育坐りしてる。もちろん隣の子との私語もなく、静かにちゃんといい子で待つことができる。凄いなぁ、こどもたち。この世に生を受けてまだ4〜5年だというのに。

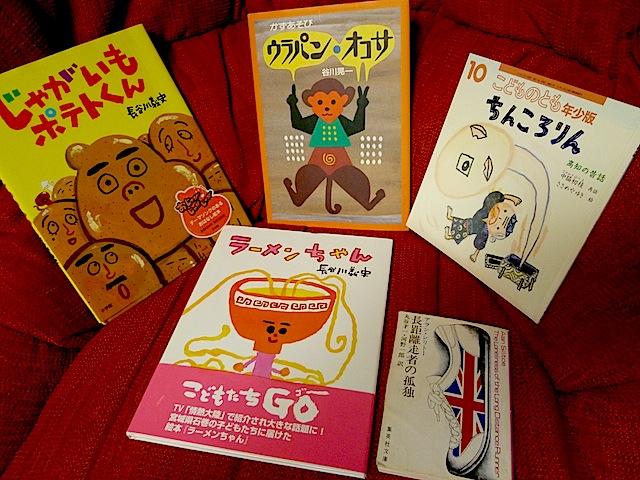

■例によって、健診の後に先生に頼んで絵本を読ませてもらう。最近入手した絵本を数冊持ち込んで、こどもたちの実際の反応を試してみる貴重な機会なのだ。この日読んだ絵本は、

1)『じゃがいもポテトくん』長谷川義史(小学館)

2)『ちんころりん』こどものとも年少版 / 2011年10月号(福音館書店)

3)『ウラパン・オコサ』谷川晃一(童心社)

4)『ラーメンちゃん』長谷川義史(絵本館)

とにかくこの日は、最後に『ラーメンちゃん』を読むことだけを決めて行った。

『ラーメンちゃん』。これはいい絵本だなぁ。しみじみそう思うよ。

最後の、「こどもたち Go!」は、こどもたちといっしょになって、ぼくも先生方も、大きな声で右手を振り上げて3回、言ったよ。「こどもたち Go!」って。気持ちよかったなぁ。読み終わったあと、こどもたちが口々に「ラ、ラ、ラ、ラーメンちゃん!」て、呪文のように繰り返し繰り返し言ってた。耳から離れなくなっちゃったんだね。あはっ!

■ところでこの日の試読絵本の中で、ぼくが一番にこども達の反応を見てみたかった絵本が『ウラパン・オコサ』なのだ。

年中さんには、ちょっと無理だよなぁ。数学だもんなぁ。

でも、さっきまで「2進法の絵本」だと確信していたのだが、よーく考えてみたら2進法は(0,1)だけだから「オコサ」がない。ていうことは、この絵本は「3進法」なのか! これは4歳児には無理だよ。やっぱり。

じつはこの絵本、ぼくは大嫌いだった。個人的トラウマがあるからです。

そのことは、「2006年12月28日の日記」にも書いた。以前参加した「絵本の読み聞かせ講習会」で、ぼくは初めて『ウラパン・オコサ』を見た。その日会場に集まった100人近くの人たちは、読み聞かせ経験豊富な女性(多くはオバサンたち。ゴメンナサイ)がほとんどで、男は僕をふくめて2人だけだった。オバサンたちは「この絵本」のことを既によく知っているみたいで、講師の越高さんの音頭に合わせ声をそろえてお経のお題目のように「オコサ、オコサ、ウラパン」と絵を見ながら楽しそうに即座に答えていた。

ぼくは、何がウラパンで、何がオコサなんだかか、訳が分からなかった。みんな分かっているのに僕一人だけ何も理解できない。何がなんだかさっぱり分からなくて、一人だけ仲間外れにされたようで、何とも言えない淋しさと恐怖感を味わされたのだった。いま思い返してみても、あれは不気味な雰囲気だったよなぁ。

それ以来、『ウラパン・オコサ』が苦手になってしまったのだ。

あの、悪夢のような『ウラパン・ドコサ』。

でも、ぼくはあの「トラウマ」を乗り越えない限り、こどもたちに絵本を読むことができないと、ずっと感じてきたのだった。

■保育園で絵本を読み始めてもう、10年が過ぎた。そろそろ「あれ」に挑戦してもいいんじゃないか? そう思ったんだ。たまたま、伊那のブックオフに『ウラパン・ドコサ』の新古絵本が出ていたのだ。500円だった。ぼくは「あっ!」と驚いて一瞬後ずさったのだが、その5秒後には躊躇なく「この絵本」をレジに持って行った。だからいま、ぼくの手元にあるのです。

僕が初めて「この絵本」に出会った時には、ちんぷんかんぷんで、何が進行しているのか「その場」に参加できずに、すっごく寂しい思いをした。でも、こどもたちは違うんじゃないか。そういう希望があった。

で、実際に読んでみて安心したのは、ぼくみたいに「意味不明」で、ついて行けなかった子供が 2/3ぐらいだったかな。でも、残りの 1/3 の子は驚くべきことに、ちゃんと絵本の内容を理解して「オコサ、オコサ、ウラパン」と大きな声で答えてくれたのだ。

これには驚いたなぁ。

「この絵本」。他の保育園、他の年代のこども達にも読んでみて実験してみよう。

最近のコメント