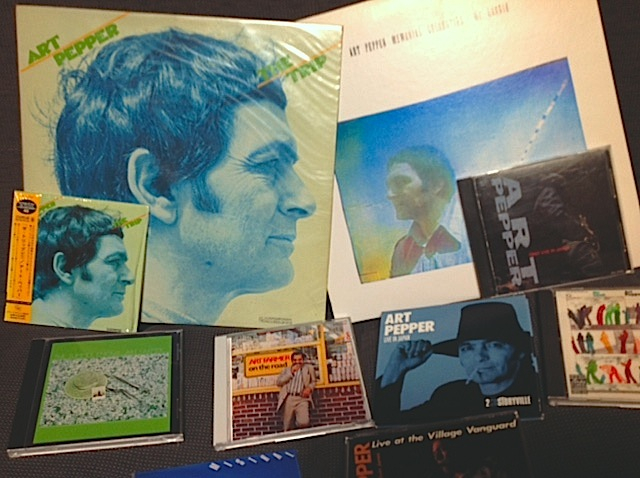

アート・ペッパー『おもいでの夏』(その2)

■前回の続き■

『ザ・トリップ』で、ぼくが一番好きな演奏は、A面2曲目に収録された「A SONG FOR RICHARD」だ。いまでもよく聴いている。これです。ジョージ・ケイブルスのピアノソロも実に美しい。

YouTube: A Song for Richard ART PEPPER

・

そして、この曲に続くのが、ウディ・ショウの名曲「スウィート・ラヴ・オブ・マイン」。エルヴィン・ジョーンズの控えめでありながら、全員をぐいぐいプッシュしてゆくドラミングが、とにかく素晴らしい。

・

YouTube: Sweet Love of Mine ART PEPPER

・

・このレコードが発売された年の 1977年4月に、アート・ペッパーは初来日した。

ただし、麻薬使用の問題から入国が危ぶまれたために、事前に宣伝されることもなく、カル・ジェイダー(vib)セクステットの特別ゲストとして、彼はひっそり来日したのだった。

しかし、どこかで噂を聞きつけた日本のファンは、公演初日の 1977年4月5日、東京芝の郵便貯金ホールに大挙して押しかけ、アート・ペッパーの登場を今か今かと待ち構えていたのだ。以下は『アート・ペッパー・メモリアル・コレクション Vol.1(ライヴ・イン山形)』(トリオ・レコード)の、油井正一氏のライナーノーツ(1983年3月24日記)冒頭部分です。

1977年4月5日(火)はおそらくアート・ペッパーにとって生涯忘れ得ぬ夜だったと思う。カル・ジェイダー(vib) 六重奏団のゲスト・プレイヤーとして初めて日本のステージに立った夜である。芝の郵便貯金ホールでのことだった。

第二部に入ってジェイダーが「アート・ペッパー!」と紹介し、ペッパーが下手から白蝋のような顔で登場すると、客席は興奮のるつぼと化した。マイクの前まで歩み寄っても拍手は収まらず、ペッパーはなすところなく立ちつくした。

「おじぎをして拍手のおさまるのを待った。少なくとも5分間はそのまま立っていたと思う。何ともいえないすばらしい思いに浸っていた。あんなことは初めてだった。あとでローリー(妻)にきいたが、彼女は客席にいて観客の暖かな愛をひしひしと感じ、子供のように泣いてしまったという。僕の期待は裏切られなかったのだ。日本は僕を裏切らなかった。本当に僕は受け入れられたのだ。(中略)生きていてよかった、と僕は思った」(自伝『ストレート・ライフ』p469/ スイング・ジャーナル社刊)

■この時の演奏を、なんとTBSラジオが録音していたのだ。そして、1989年に『ART PEPPER First Live In Japan』として発売された。聴いてみると、アート・ペッパーが舞台に登場したとたん、本当に割れんばかりの拍手が起こる。1曲目の「チェロキー」の演奏が終わった直後、客席から「うぉ〜〜!」と怒濤のような歓声と拍手が湧き起こる瞬間は、何度聴いてもゾクゾクする。

残念ながらYouTube には、この時の「チェロキー」の演奏はアップされていない。でも、CD5曲目に収録された「ストレート・ライフ」はあったぞ。

・

YouTube: Art Pepper Tokyo Debut -Straight Life-

・

■このCDのオリジナル日本盤のライナーノーツを書いているのが、『再会』ほか、ペッパー復帰後数々のレコーディングを手がけた石原康行氏だ。以下引用。

(前略)ペッパーとの7回のレコーディング・セッションの機会を持った私の個人的なエネルギーは何であったかと考えた。それは、1977年4月5日、アート・ペッパーが初めて日本を訪れ(カル・ジェイダーのゲストとして)あの会場を圧倒したファンの万雷の様な拍手でありペッパーのプレイであったことを再び想い出すことが出来た。そのライヴコンサートの演奏がこのアルバム「アート・ペッパー・ファースト・ライヴ・イン・ジャパン」の総べてなのである。(中略)

彼が代表的な白人アルト奏者として名声を受けていながら麻薬禍に浸り、監獄生活など波乱な人生を送っていただけに東京で聴くことが出来るとは夢にも想っていなかった。それだけに強烈な印象であり喜びでもあった。(中略)

現実的にはゲスト・プレイヤーが同行するとは聞いていたがペッパーが参加することは当日まで知らされていなかった(多分入国の問題などで)し、4月5日の当日の郵便貯金ホールは主であるカル・ジェイダーへの期待より、申し訳ないがゲストのペッパーに会場の聴衆は注目していたと云っても過言ではなかった。

第一部のカルのスケジュールが終了、第二部に入ってゲスト登場となる。そしてMCのペッパーの紹介に竜巻の様な拍手が会場をゆるがせると上手より、ペッパーがアルトを持ってステージの人となった。

決して健康とは云えない顔色から永い闘病生活の影が消えていないし、ペッパー自身も不安な面があったのではないかと思われる様な陰影があった。だが会場の拍手によりペッパーの顔が一瞬赤みを生み、日本のファンの歓迎を意外と感じた様であった。この日から彼は日本のファンに対して限りない愛着を持ったと後日話してくれ、以後この感激をペッパーは心の中に永く持ち続けることになったのである。(1989年12月26日 石原康行)

・

■油井正一氏と石原氏とで、アート・ペッパーが舞台の下手から登場したか上手からか違っているぞ(笑)。

ところで、石原氏によるアメリカでのレコーディングの現地コーディネーターを務めたのが、大村麻利子さん。ぼくには懐かしい名前だ。1971年ころだったか、中学生になってラジオの深夜放送を聴き始めた。当時よく聴いていたのが、TBSラジオ「パック・イン・ミュージック」火曜日の愛川欽也だ。

いまは「radiko」のネット・ラジオでクリアーな安定した音で聞けるが、当時TBSラジオを信州高遠で聞くのは必死だった。ラジオを954hz にチューニングして雑音まみれの微かな電波を拾っていた。夜11時くらいからだったか、TBSラジオで『麻利子産業株式会社』という不思議な番組を放送していて、DJを担当していたのが、大村麻利子さんだ。落ち着いた大人の雰囲気の彼女の声が実に魅力的で、一気に引き込まれたものだ。

ところが、それから間もなく番組は終了してしまう。大村麻利子さんがアメリカへ行ってしまったからだった。

・

・

■日本のファンのために、初来日の翌年、今度は自己のカルテットでアート・ペッパーは再来日する。彼の体調は芳しくなく、日本全国を廻る旅公演のタイトなスケジュール(21日間で、19公演)に疲労は重なるばかりだったが、それでも、行く先々で最高の歓迎を受け、気力だけで乗り切った。

この時の日本最終公演が山形で、やはり地元のラジオ局が録音した音源がレコード化(VOL.1 VOL.2 の2枚)されている。この「VOL.2」のほうに、「おもいでの夏」が再び収録されているのだ。

現在『ART PEPPER LIVE IN JAPAN』として、2枚組CDで出ている。

アート・ペッパーは快調に飛ばしているし、小さめの会場のためか、客席との一体感もアットホームな感じでいいのだが、個人的には、ミルチョ・レビエフのピアノがちょっと品がなくてどうしても好きになれないのだよなぁ。

最近のコメント