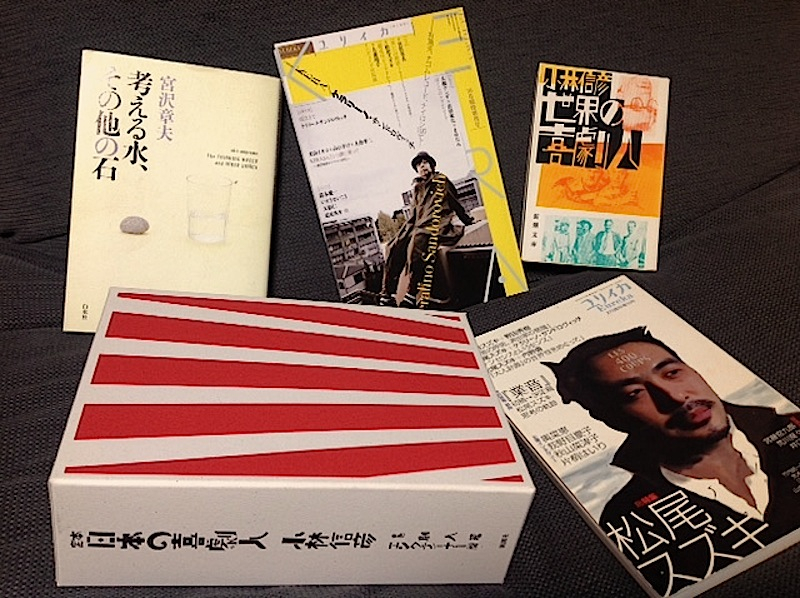

宮沢章夫 × ケラリーノ・サンドロヴィッチ

写真をクリックすると、もう少し大きくなります。以下は、ツイッターでの発言を一部改変。

・

『ユリイカ 10月臨時増刊号/総特集・KERA / ケラリーノ・サンドロヴィッチ』(青土社)の巻頭対談『「笑い」の技法』宮沢章夫 × ケラリーノ・サンドロヴィッチ を読んだ。すっごく面白い!ケラさんが中学生の時、小林信彦に往復葉書で何度も喜劇(役者)に関して質問して逐一返答が来たという。そして、こう書かれていたのだそうだ。

「本当にあなたは中学生ですか? 呆れました」

・

続き)宮沢章夫氏が21~22歳の時に30回は読み返したという、小林信彦『日本の喜劇人』を、ぼくもずっと探しているのだが、未だ未読。ただ、『世界の喜劇人』小林信彦(新潮文庫)のほうは、10数年前に伊那のブックオフで見つけて読むことができたのだった。

(この発言のあと、ネットの古書店で『定本・日本の喜劇人』を、6,000円で見つけて、思い切って購入したのでした。)

・

昨日の NHKラジオ『すっぴん』。月曜日のパーソナリティは宮沢章夫氏。午前10時台のゲストは、ケラリーノ・サンドロヴィッチさんだ。あわてて、iPad に登録した tunein で録音しようとしたら、いつの間にか NHKが聴けなくなっていた。仕方なくラジオの前にボイスレコーダー設置。

・

続き)録音したラジオを聴いていて、耳をそばだてたのは、宮沢さんが最近ウエルベック『服従』を読んで、悪い冗談じゃないかと戦慄したっていう話と、宮沢章夫・ケラ・松尾スズキの鼎談を、とある演劇批評家が「けっ!」ってバカにした話かな。あと、ケラさんの地声はなかなか渋いじゃないか。

・

■お芝居を観に行くのが好きだ。ただ、人に言えるほど数多く観ているわけではぜんぜんなくて、落語と同じで(いや、もっとか)地方在住者にとっては実に厳しい現状がある。

というのも、「演劇」は、都会の文化だからだ。ニューヨーク、ロンドン、そして東京。生きのいい「お芝居」は都会でないと絶対に観ることはできないのです。ぼくが演劇に興味を持って見はじめたのは、大学卒業後だったから、1983年以降のことだ。その頃は、すでに長野県へ帰ってきていた。

1984年に北信総合病院勤務となって、先輩オーベンの安河内先生の薦めで「長野市民劇場」に入会した。いまでもそうだが、地方在住者が「いま」のお芝居を上京することなく観るためには「市民劇場」に入会するのが一番だ。そうすれば、2500円くらいの月会費で、2ヵ月に1度はナマのお芝居が地元に居ながら観ることが出来たのだった。

あの頃、長野市民会館で観た、オンシアター自由劇場の『上海バンスキング』が今でも強烈な印象が残っている。あまりに衝撃的だったから、翌年?、銀座博品館劇場まで同劇団で斉藤憐・脚本『ドタ靴はいた青空ブギー』を観に行った。主演の吉田日出子がステージを降りてきて、通路脇の僕の席のすぐそばで歌ってくれた。ほんと、至福の時だった。こまつ座の『きらめく星座』も、確かこの頃みた。すまけい。死んじゃったなぁ。

「ふるさとキャラバン」のミュージカルを軽井沢で観たのは、1986年か? この年、佐久市の浅間総合病院小児科に勤務していたのだ。同年11月、前橋市で開かれた演劇祭に、太田省吾が率いる「転形劇場」が『水の駅』を上演して、それを確か車で碓井峠を越えて観に行った。これまた大変な衝撃だった。

エリック・サティなんてぜんぜん知らなかったし、役者さんたちが緊張感を維持したまま超スローモーションの身体で登場する様に、あまりにビックリしたので、当時「転形劇場」がホームグランドにしていた、氷川台の「T2スタジオ」まで行って『風の駅』も観た。開演前に、ロビー脇で、枝元なほみさんが作った(?)ボルシチ(?)を食べた。

1987〜88年の夏には「松本現代演劇フェスティバル」があって、あがたの森の野外ステージで、ブリキの自発団『夜の子供』を観た。北村想のプロジェクト・ナビ、六角精児が主演した「善人会議」の芝居も観た。

当時、東京・下北沢で大きなブームになっていた、野田秀樹「夢の遊眠社」鴻上尚史「第三舞台」を頂点とした「小劇場演劇ムーブメント」の一部を、松本に居ながらにしてちょいと垣間見るくとができた貴重な体験だった。

・

でも、ぼくの芝居熱はそれまでで、それからしばらく全くご無沙汰だった。(飯山日赤から松本に戻って松本市民劇場に入り、何本かは観たが…)さらに数年が経って、厚生連富士見高原病院小児科勤務となった2年目(1995年)、八ヶ岳と富士見高原療養所をモデルにしたと思われる、平田オリザ氏の戯曲『S高原から』を富士見町図書館から借りてきて読んだ。

堀辰雄『風立ちぬ』の冒頭にある、ポール・ヴァレリーの詩「風立ちぬ いざ生きめやも」の「めやも」の謎について、平田オリザ氏は『S高原から』の中で分析していたからだ。

これはほんと面白かった。その話は、以前に書いた。

・

■1987年〜1991年。日本はバブル景気に浮かれていた。

しかし、演劇界ではその頃すでに「小劇場ブーム」のバブルは、とうに弾けてしまっていたのだな。そして、そんな中から「しぶとく」誰も注目していなかった辺境から這い出てきて、バブル崩壊後の1990年代の演劇界を、なんだか知らないうちに、いつの間にか中心となって牽引していったのが、

宮沢章夫氏(1956年生まれ)を師と仰ぐ、松尾スズキ(1962年生まれ)と、ケラリーノ・サンドロヴィッチ(1963年生まれ)の二人だったわけだ。(もう少し続く)

最近のコメント