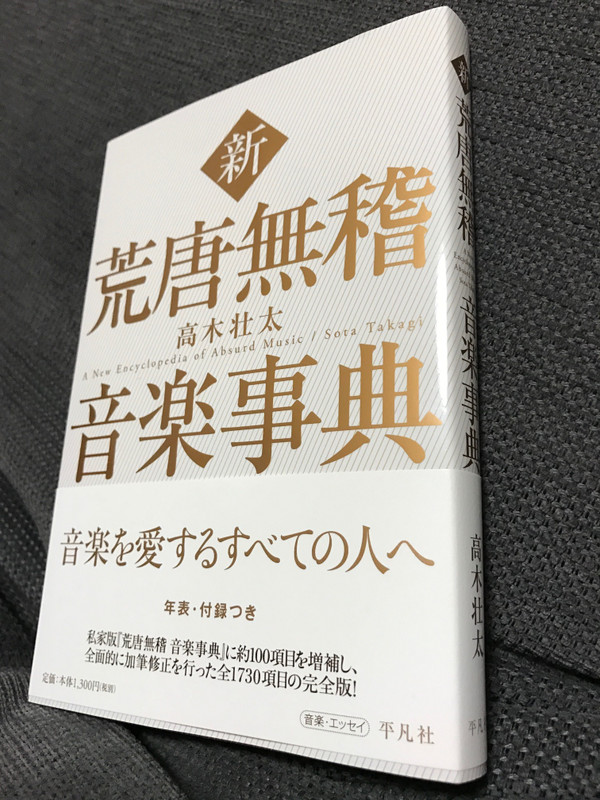

『新 荒唐無稽 音楽事典』高木壮太(平凡社)

■読み終わって、もうずいぶんと経つのだけれど、これは傑作だなぁ。しみじみ。

以下は、読みながら連続ツイートしたもの(少し修正・改変あり)を、ここにまとめておきます。

・

『新 荒唐無稽音楽事典』高木壮太著(平凡社)を、トイレでずっと読んでいる。おもしろい! 事典を「あ」から順番に欠かさず項目を読むなんて、初めての経験だ。 (3月28日)

・

続き)今日【た】に入った。とんでもない「嘘・ホラ」に満ちてはいるが、マニアでも知らなかった「トリビア」ネタも散りばめられているので侮れないのだ。ただ、この事典の真骨頂は、読者がどんな音楽ジャンルのファンであっても、その3割弱が必ずほくそ笑む記載に溢れていることだ。

・

続き)例えば、【た】(p117) 項に載っている【ザ・タイガース】「京都のGSバンド。日本で一番人気があったが、解散後ボーカリストは原子爆弾で日本政府を脅かし、タンバリン担当の背の高いメンバーは甲羅を背負って天竺へ向かった」とある。決して嘘は書かれていない。全て真実である。(長谷川和彦監督作品:映画『太陽を盗んだ男』と、日テレ『西遊記』)

・

続き)109ページ。【ザ・スパイダース】「60年代、東京山の手の芸能人の子弟や上流階級の子弟が結成したバンド。他のバンドには買えない高価な楽器を見せびらかして、うらやましがらせていた。」とある。真実である。かまやつひろしの父親はディープ釜萢、堺正章の父親は、コメディアンの堺俊二。

・

『新 荒唐無稽音楽事典』と、私家版(旧版)との相違が気になる。PMS(Premenstrual Syndrome:月経前症候群)とあるのは、私家版の「生理中」を改訂したらしい。以下は「私家版」の書評だが、そのとおり! 「ニューロンの混線を誘発する、超知識とデタラメに彩られた滑稽本」濱田智

・

『新 荒唐無稽音楽事典』(平凡社)【ふ】まで来た。【ふ】は項目が多いな。【ぬ】と【ね】は1項目しか載ってないというのに。しかも、あの「ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン」は載ってないじゃぁないか! (4月3日)

・

続き)『新 荒唐無稽音楽事典』で楽しいのは「シリーズもの」だ。「日本でだけ人気があった外国ミュージシャン」シリーズ。クロード・チアリ、ザ・スリー・ディグリーズ、ピエール・バルー、ファラオ・サンダース。もっといたけど忘れた。ヒガシマルうどんスープのCMに出演したのは誰か?

・

続き)あと、バラク・オバマ元大統領が登場する【オクターブ】と【ファルセット】。他にもあったかもしれないが忘れた。

ジャズ・ミュージシャンでは、超絶技巧のピアニスト&ドラマーの項目がみな同じ内容だ(アート・テイタム、バド・パウエル、オスカー・ピーターソン、アート・ブレイキー、エルヴィン・ジョーンズ、トニー・ウィリアムス)。ハービー・ハンコックだけちょっと違う。

・

『新荒唐無稽音楽事典』(平凡社)も、とうとう【り】まできた。残りあとわずかで名残惜しいぞ。「音楽界の巨人シリーズ」。大バッハは身長が10mくらいあったらしい。それから、ニール・ヤングは身長5m、ジェームス・テイラーは2m50cmくらいあるらしい。ニルヴァーナのベーシストは身長4m。(4月8日)

・

あと、個人的お気に入りは「ザ・ポリス」の3人のメンバーの中で最も地味な【アンディ・サマーズ】が一番フィーチャーされていることだ。続けて【ニール・セダカ】の項目を読むと泣けるよ。

・

「巨人シリーズ」といえば、もと読売巨人軍ウォーレン・クロマティもやたらフィーチャーされているよ。→【ラッシュ】

・

「日本でだけ人気があって、とうとう日本に定住してしまった海外ミュージシャン」は、クロード・チアリの他にも、スタニスラフ・ブーニンがいた。あと、これは事典に載っていないが、ファラオ・サンダースの息子は茨城県水戸市に住んでいたらしい。

『新荒唐無稽音楽事典』の【ルディ・ヴァン・ゲルダー】の項。彼は「目医者」ではない。検眼技師。今でいう「視能訓練士」。まぁ、そんなこと著者は承知の上だろうが。(つげ義春『ねじ式』を参照のこと。)

・

■ぼくは、ロック・ヘビメタ・パンク・テクノ系が弱いから、知らないミュージシャン、バンドが多かったのだけれど、そんな項目でも読むとなんだかとっても面白いのだ。これは著者の力量と抜群のユーモアセンスによるものだ。

それにしても、あの「事典の平凡社」が、よくぞ本にしてくれました!

・

■あと、ツイートでは触れなかったが、【リズム・ネタ、擬音ネタ】がこれまたメチャクチャ面白い。

【クリック音】、【ギロ】、【ビリー・コブハム】、【マンボ】、【ミニマル・ミュージック】を見よ!

【ワルツ】もあった。

■それから、お終いに収録されている、【音楽史年表】と【付録1】【付録2】【付録3】にも、これまた大笑いだ。傑作!

・

■追補:これは著者のツイートで知ったのだが、【坂本龍一】の項。

そこには、「『博士』の異名を持つ YMO のキーボード奏者」と記載されている。

とある読者が「これ、間違いじゃないですか?」と、指摘してきた。

著者は「なんだかなぁ」と、ガッカリしたそうだ。そこが笑いどころなのにね。水道橋じゃないんだからさ。

最近のコメント