昨年読んだ本、観た映画、お芝居、聴いたCD

■YouTube で「第9回ツイッター文学賞」の発表を見た。今回は、投票できる本がなかった。

それで思い出して、1月初めにツイートしたものを、一部補足して、こちらにも残しておきます。

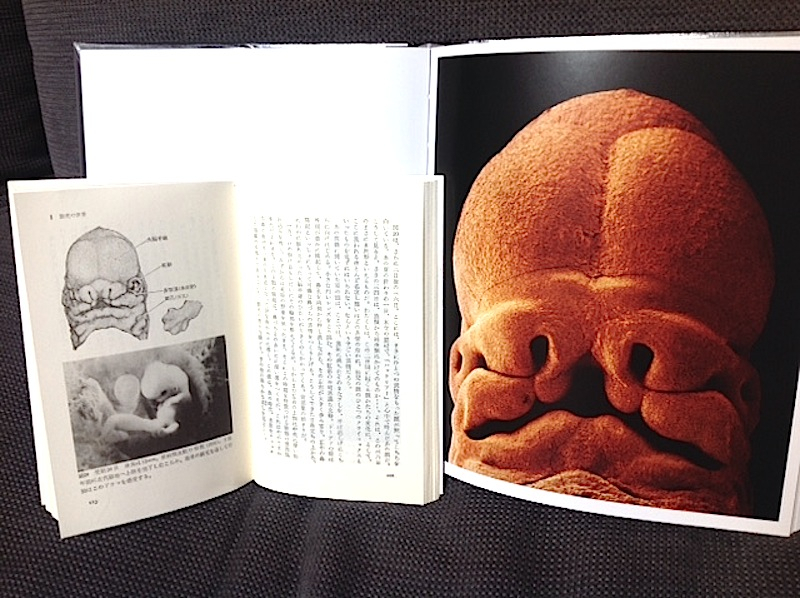

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

・

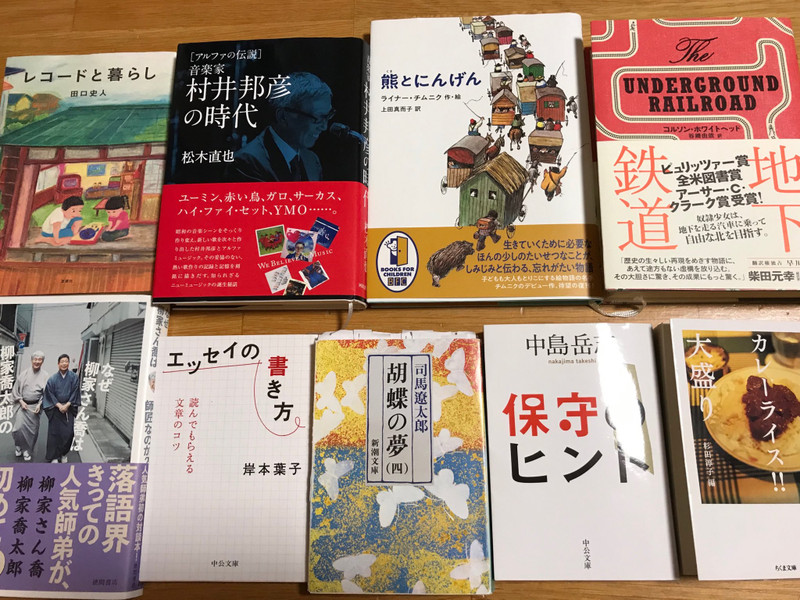

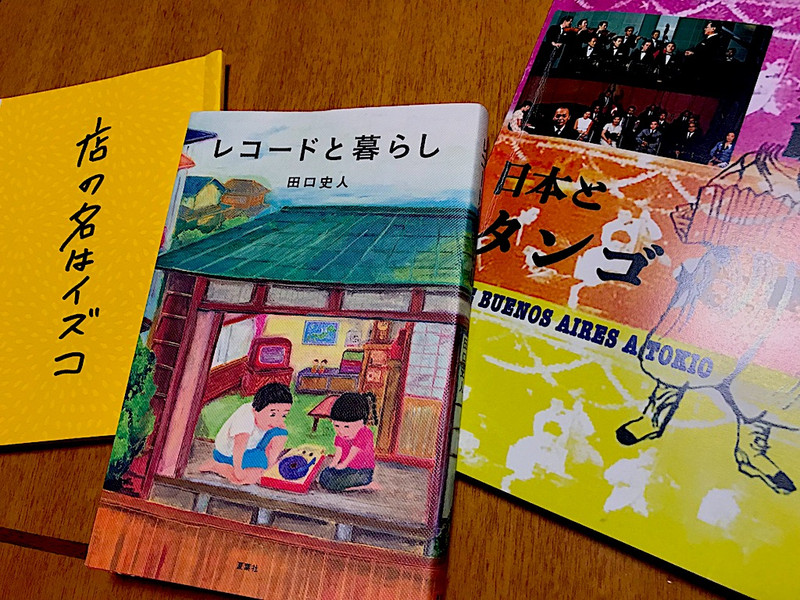

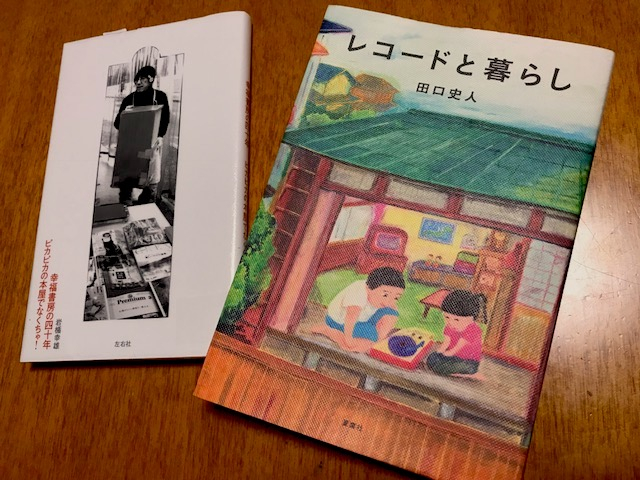

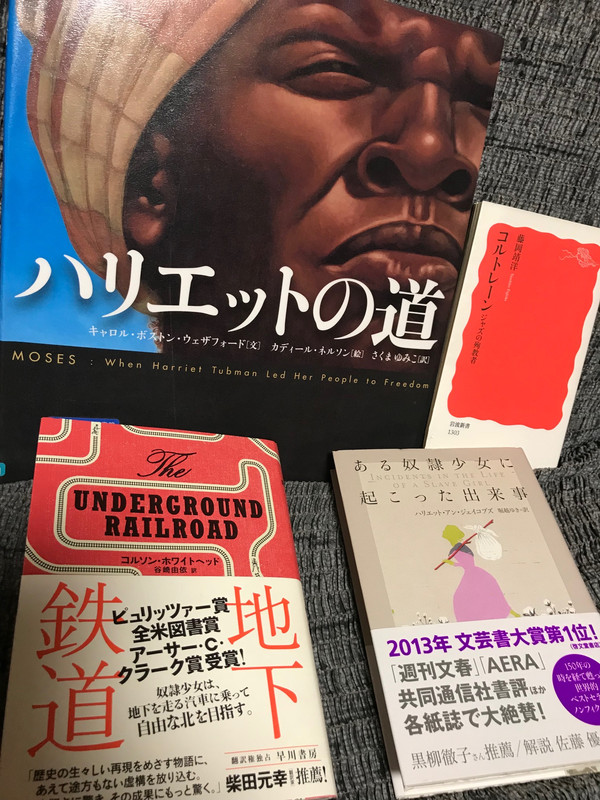

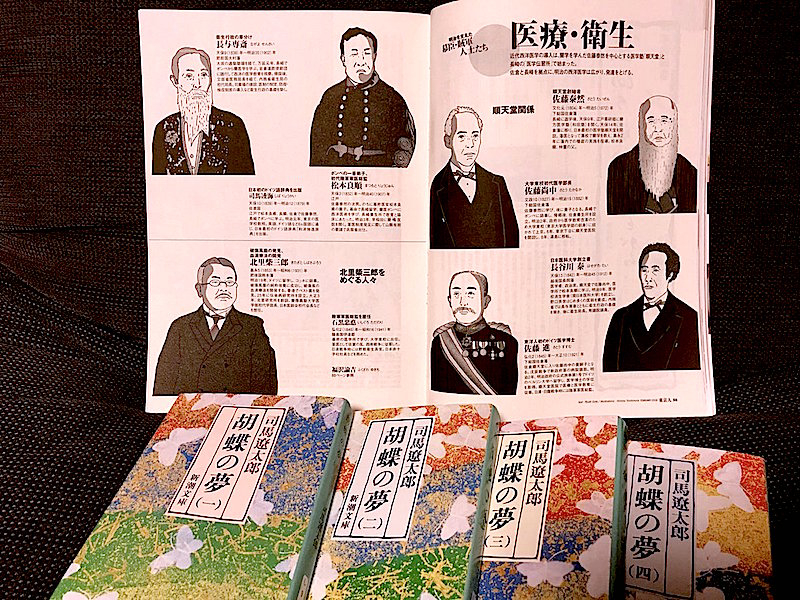

■2018年に読んで、印象に残ってる本。ベスト本は、チムニク『熊とにんげん』。あと、図書館の本なので書影はないが『甘粕正彦乱心の曠野』は面白かったな。それから、寺尾紗穂さんが編纂した『音楽のまわり』。

2018/09/12

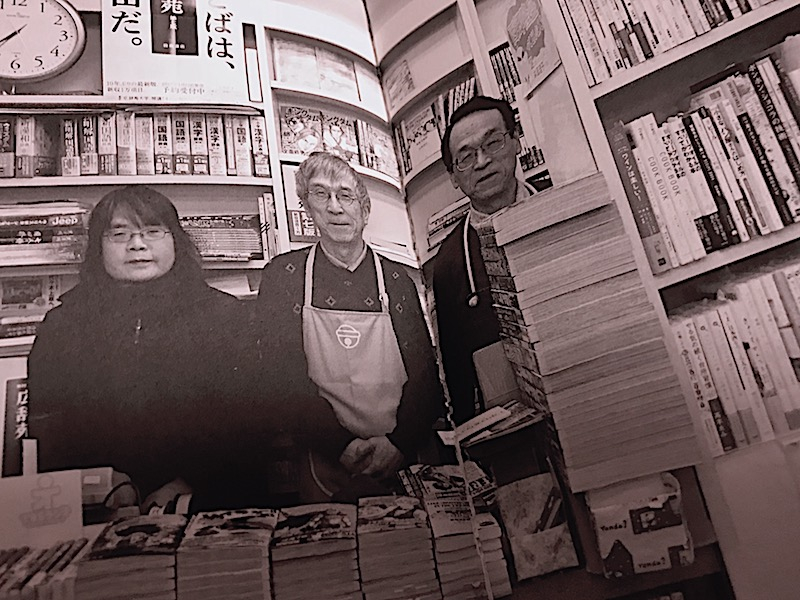

「赤石商店」で買ってきた、寺尾紗穂さんが編集して自費出版した『音楽のまわり』を読んだ。10人の個性的なミュージシャンが、音楽以外のエッセイを書いている。ユザーンや浜田真理子さんみたいに、よく知っている人やぜんぜん知らない人もみな読ませる文章だ。伊賀航、植野隆司、折坂悠太、知久寿焼、マヒトゥ・ザ・ピーポーの文章は初めて読んだが、感心したな。ユザーンや浜田真理子さんは期待通りの安定感。寺尾さんは、読者の期待の外し方が絶妙で、めちゃくちゃ上手い。各執筆者への編者からのコメントも面白い。

・

あと、『心傷んでたえがたき日に』上原隆(幻冬舎)、『颶風の王』河崎秋子(角川書店)もよかった。

・

■2018年に観て、印象に残ってるお芝居。木ノ下歌舞伎舞踊公演『三番叟(SAMBASO )・娘道成寺』まつもと大歌舞伎(市民芸術館 6/18)。ケラリーノ・サンドロヴィッチ作・演出『百年の秘密』(まつもと市民芸術館 5/13)。同『修道女たち』(兵庫県立芸術文化センター 11/23)。ケラさんて、凄いな。

今日は、飯島町文化館大ホールで『ペテカン』のコント9本+スペシャル・ゲスト柳家喬太郎師の落語2題。いや面白かった!以前観た「 ザ・ニュースペーパー」や「鉄割アルバトロスケット」とは違って、健全でほのぼのした笑いに場内は満たされた。4人の女優陣が頑張ってたな。あと喬太郎師も超熱演。

喬太郎師匠は、あと、毎年駒ヶ根市の安楽寺である「駒喬落語会」。今年は師匠「柳家さん喬」師との「親子会」だった。8月27日(月) よかったなあ。柳家さん喬師をナマでそう何回も聴いているワケではないけれど、さん喬師のベスト3と言えば「妾馬」「幾代餅」「片棒」だと思っていて(軽いネタ「棒鱈」とか「初天神」も絶品だが)

この日、さん喬師は「幾代餅」と「妾馬」をかけてくれたのだ。うれしかったなあ。涙が出たよ。

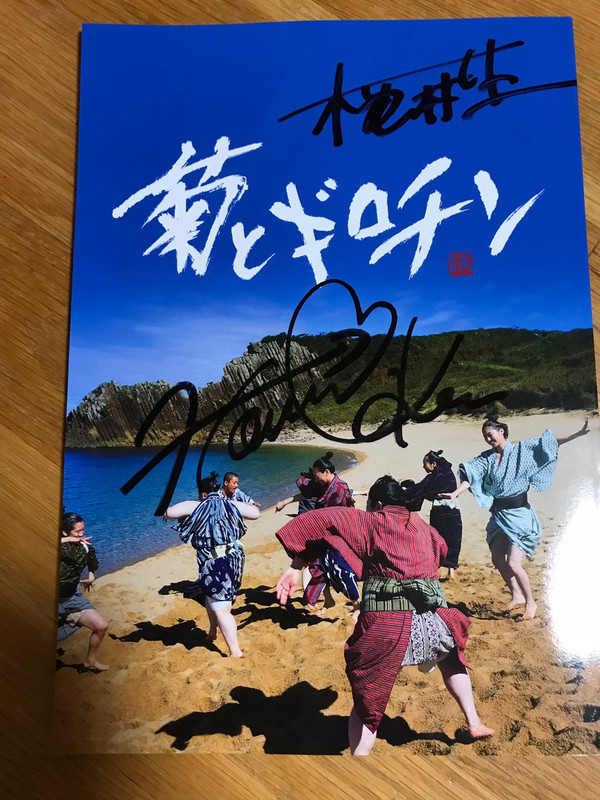

■2018年に観て、印象に残ってる映画。見た順。『ラモツォの亡命ノート』『タレンタイム』(これは二度目の鑑賞)。『わたしたちの家』『枝葉のこと』『菊とギロチン』『カメラを止めるな!』『日々是好日』。7本のうち、何と!5本を「赤石商店」の蔵のミニシアターで観た。

あ、忘れてた! 是枝裕和監督の『万引き家族』は、岡谷スカラ座と伊那旭座で2度見ている。安藤サクラに惚れた映画だ。それから、佐藤健に驚いたのが、瀬々監督の『8年越しの花嫁』。これは伊那映劇(昔の)でみた。脚本もよかったな。『ひよっこ』の岡田惠和。じつに丁寧に作られていたな。

2018/08/16

昨日は、伊那通町商店街「旧シマダヤ」で、マイトガイ小林旭主演、浅丘ルリ子共演の日活映画『大森林に向かって立つ』野村孝監督(1961年・未DVD化)を見てきた。意外と面白かった。美和ダム、伊那市駅前での盆踊り大会、旧八十二銀行伊那支店に浅丘ルリ子が入っていくシーンなどが登場し、会場が湧いた。

出演者が豪華。敵役に金子信雄、深江章喜、安部徹。そして「キイハンター」の出で立ちそのままの丹波哲郎。脇役で高品格、長門勇、下条正巳。あと、スパイダース以前の、ムッシュ・かまやつひろしがギターを担いで登場。これには笑った『居酒屋兆治』の細野晴臣さんみたいで。

当時同棲していた小林旭と浅丘ルリ子。この映画が公開された頃にどうも別れたらしい。ホンモノの大型トラックを谷底に転落させたり、ちょっと『恐怖の報酬』みたいな感じで、結構お金をかけて作っていて驚いた。こちらのサイトに紹介記事が。http://artoflife.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-e5a2.html …

若かりし頃の金子信雄を見ていて、誰かに似てる? と思ったのだが、あそうか。爆笑問題の田中だ。

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

・

■2018年によく聴いたCD。七尾旅人の『STRAY DOGS』は、結局CD買ってしまった。これは良いわ。ハンバートハンバートの『 FOLK2』も、さんざん聴いたが、CDが見つからない。誰かに貸したっけ?

それから、南佳孝の『ボッサ・アレグレ』。このCDには救われた。

最近のコメント