ロックて、何だ?(その2)『奇跡の人』→『ガケ書房の頃』

■5月中旬から読んでいる『項羽と劉邦』司馬遼太郎(新潮文庫)が、なかなか進まない。一昨日ようやく「上巻」を読み終わった。まだ(中)(下)の2冊が残っている。さらには、ケン・リュウ『蒲公英王朝記(1)』も続く。

それにしても「この本」は勉強になる。「バカ」の語源が書いてあったのだ。446ページ。秦の始皇帝が死んだあと、暗躍した宦官の「趙高」が実質的な権力の頂点に今はいる。

咸陽の宮廷で趙高がやっていることというのは、恐怖人事である。(中略)趙高は人々から心服されることを望むほど人間を愛してもおらず、信じてもいなかった。(中略)

あるとき趙高はこれら臣官と女官を試しておかねばならないと思い、二世皇帝胡亥の前へ鹿を一頭曳いて来させた。

「なんだ」

胡亥は、趙高の意図をはかりかねた。

「これは馬でございます」

と、趙高が二世皇帝に言上したときから、かれの実験がはじまった。二世皇帝は苦笑して、趙高、なにを言う、これは鹿ではないか、といったが、左右は沈黙している。なかには「上よ」と声をあげて、

「あれが馬であることがおわかりなりませぬか」

と、言い、趙高にむかってそっと微笑を送る者もいた。愚直な何人かは、不審な顔つきで、上のおおせのとおり、たしかに鹿でございます、といった。この者たちは、あとで趙高によって、萱でも刈りとるように告発され、刑殺された。群臣の趙高に対する恐怖が極度につよくなったのはこのときからである。

権力が人々の恐怖を食い物にして成長してゆくとき、生起る(おこる)事がらというのは、みな似たような、いわば信じがたいほどのお伽話ふうであることが多い。

『項羽と劉邦』(上)司馬遼太郎(新潮文庫)より

・

この話、リアルすぎてめちゃくちゃ怖いぞ。今から2300年も前の中国の話なのに、誰かさんに言われて、鹿を「馬でございます」と白々しくも言っている人たちが、いま現在如何に多いことか……。

・

■NHKBSプレミアムドラマ『奇跡の人』の脚本は岡田惠和氏で、登場人物にやたら「アホ」「バカ!」言わせているが、もう一つ出演者の口から頻発する単語がある。それが「ロック」だ。

・

■『奇跡の人』(第6話)。一択(峯田和伸)にとって、東京でたった一人の友人である馬場ちゃん(勝地涼)が、いつもの居酒屋で一択の愚痴を聞いてやっている。そこへ大家の風子さん(宮本信子)がやって来て、「訊きたいことがあるんだけど…」って、2人に切り出す。そのあと、

「ロックて、何?」って訊くのだ。

で、馬場ちゃんはこう答えるんだな。

「俺、じつは、ロックの原点てのは、アイツだと思ってんだ。外人は外人なんだけど、少年?『裸の王様』に出てくるさ、『あれっ? 王様はだかじゃね? 何やってんの笑っちゃうんだけど。じゃ、俺も脱ごうかな』。

みんながさ、分かってるのに『それ言う?』みたいなさ。軽くぽーんと言うワケよ。

・

(ビクビクした感じで)『みんな平気なんですか? 王様はだかじゃないんですか?』みたいな言い方するとさ、『うるせーな黙ってろよ』みたいな感じになっちゃって、世界は動かない。王様ははだかのまま。

でもさ、『あれっ? 王様はだかじゃね? はだかはだか! 裸の王様ヌード・キングじゃね?』みたいな言い方するとさ、みんなが『だよな。そうだよな!』みたいなふうにして世界は動く。それがロックでしょうよ。

ロックが空気読んじゃダメ。空気を切り裂くのがロックでしょうよ。ロックはうるせぇって言われ続けないと。だからみんなが、大きな音に慣れている感じだったら、さらに爆音出すワケでしょ。『どうだ、うるせーだろ、ざまー見ろ』みたいなね。」

・

「でもぉ、男と女のロックはこれが違うんですよねぇ。これがまた。

女のロックはね、すぱーっと行くのよ。前ぶれもなく、いきなり行く感じ。でも男は違う。男のロックはね、もう、うじうじうじうじグジャグジャグジャグジャして、ためてためて最後の最後にドカンと行くワケですよ。」

・

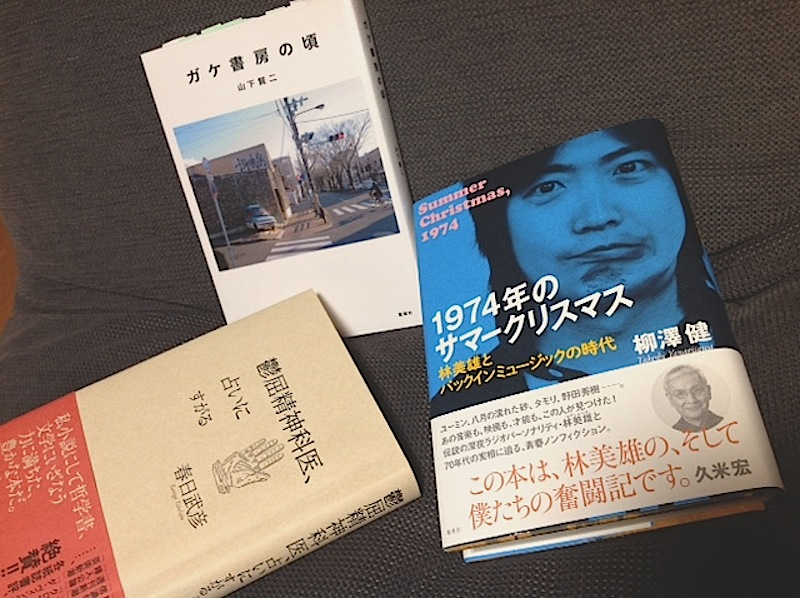

■まぁ、ぼくは中学高校生の頃はフォーク、大学生になってジャズに没頭したから、じつは「ロック」がよく分からないんだ。つい最近読んだ本に、その「ロック」の定義が書いてあって、「なるほどな」と思った。それが、『ガケ書房の頃』山下賢二(夏葉社)だ。以下は、ツイッターに載せたもの。

・

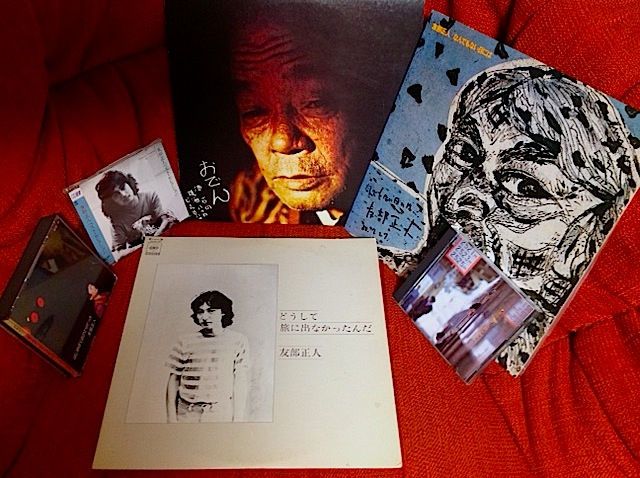

行ったことはないけれど、僕でも名前は知っている、京都にあった有名な本屋さん店主の半生記『ガケ書房の頃』山下賢二(夏葉社)を読み始める。面白い! 淡々とした筆致なのに不思議とぐいぐい引き込まれる。最初の「こま書房」「初めて人前で話したこと」で「つかみ」は完璧だ。(2016/06/16)『ガケ書房の頃』つづき。家出して横浜に出て来た18歳〜29歳までの、様々な職業を転々としていた頃の話が凄まじい。つげ義春の漫画みたいな印刷工の話「むなしい仕事」。学習教材の訪問販売員だった「かなしい仕事」。・「僕は、その場所でしか通用しない悪しき暗黙のルールというものが世の中にはたくさんあるということを学んだ」(70ページ)・引き続き『ガケ書房の頃』山下賢二(夏葉社)を読んでいる。いいなぁ。実にいい。この人の文章が好きだ。淡々と醒めているようでいて、情にほだされる描写もする。「ライブはじめる」p142。友部正人さんに飛び込みの直談判で、PAなしの生音ストア・ライヴをオファーする場面。すっごくイイぞ。(2016/06/22)・店主の山下さんは、高校時代に大好きだったんだそうだ。友部正人。145ページに、最初の「友部正人・ガケ書房ライブ」フライヤー写真が載っている。アパートの汚いキッチン流し台の写真に、店主の手書き文字で「にんじん」の歌詞。「ダーティー・ハリーの唄うのは/石の背中の重たさだ……」懐かしいなぁ。ぼくも「この曲」が大好きなんだ。中学三年生の時、この曲が収録されたレコード『にんじん』(URC)を買って、高校時代もずっと何度も何度も聴いた。レコードを聴く環境がなくなって、すっかり忘れてしまっていたら、昨年思いがけなくナマで「この曲」を聴くことができた。・南箕輪村の酒店「叶屋」のご主人が友部正人の長年のファンで、毎年店で「友部正人ライブ」を行っていて、去年初めて僕も参加したのだ。知らない歌のほうが多かったけれど、突然あの「ダーティー・ハリーの唄うのは」で始まる『にんじん』のフレーズに僕はゾクゾクしたのだった。じつは、今度の日曜日。午後4時から、その酒屋「叶屋」で「友部正人ライヴ」があるのです。上田で小児科学会地方会があるので、行けないなと諦めていたのだけれど、地方会サボってライヴの方に行こうかな。(2016/06/22)・南箕輪村の酒店『叶屋』へ友部正人のライヴを聴きに行ってきた。パワフルでエネルギッシュで、若いなぁ、ロックだなぁって、感嘆した。『はじめぼくはひとりだった』(レコード持ってるぞ)に始まって、1st セット最後の曲『歌は歌えば詩になって行く』は初めて聴いたがいい曲だなぁ。最新CDのか。(2016/06/26)

・それにしても、中学高校時代に大好きだったミュージシャンは、一生涯大好きなまま続いてゆくのだなぁ。しみじみそう思った。今日もサインしてもらおうとレコードとCDを持参したのだけれど、やめてしまった。来年は10回目とのこと。次回こそ!(2016/06/27)・ちょっと追加。『ガケ書房の頃』140ページより引用。「そのころの僕は、物事の判断基準に<ロックかどうか>を用いていた。僕にとって、ロックという概念は、音楽のジャンル以上に、あり方や考え方を指す言葉だったからだ。それは、存在としての異物感、衝動からくる行動、既存とは違う価値の提示、といういくつかの要素を、どれか一つでも兼ね備えているものを指した。」(2016/06/22)・この<ロックの定義>はいいんじゃないか。・p141「案の定、今かかっているのは誰ですか? とよく聞かれた。一番よく聞かれたのは、デビュー間もないハンバートハンバートだった。」(2016/06/22)・すごく久しぶりに『10年前のハンバートハンバート』を聴いている。2枚目のCD『道はつづく 特別篇』の15曲目『gone』。曲が始まる前のMCで、遊穂さんが、京都の本屋さん「ガケ書房」でライブやったねって、言ってた。2006年の録音だな。(2016/06/25)・・「嘘みたいな話だが、ずっと動きが悪い本を棚から一度抜き出して、また元の位置に戻すだけで、その日に売れていくこともある。僕は何度もこれを経験している。人が触った痕跡というものが、そこに残るのだと思う。」『ガケ書房の頃』山下賢二(夏葉社)224ページ。(2016/07/09)・わが家には、小沢健二のCDも本も全くないが、おとうさん「小澤俊夫」の昔話関連本と、おかあさん「小沢牧子」さんの児童心理学関連本は何冊もあるぞ。(『ガケ書房の頃』229ページ) (2016/07/09)・・『ガケ書房の頃』(夏葉社)読了。圧倒的な満足感と共に深い余韻が残る稀有な読書体験だった。248ページの、いしいしんじさんとの対話を読んで泣けた。オザケンとのやり取りとか、人との出会いの大切さをしみじみ感じる。経営難にあがいてもがいて、めちゃくちゃ格好悪いところが逆にカッコイイぞ!特に、ラストの3行。まさに、「ロック」じゃないか! 『ガケ書房の頃』山下賢二(夏葉社)(2016/06/23)

というのは、もちろん「早川義夫さんのレコードタイトル」にかけている。著者の山下さんは、辞めてしまった本屋の大先輩として絶大なリスペクトを早川さんに送っているワケだが、ぼくの感じでは、加島祥造さんのイメージに重なるのだ、早川義夫氏。よく言えば「老子」。悪く言うと「エロじじい」ごめんなさい。

最近のコメント