■昨日の日曜日、茅野市民会館で開催されていた「小津安二郎記念・蓼科高原映画祭」に今年も行ってきた。

『彼岸花』デジタル・リマスター版は、土曜日午前中の上映だったのでダメだったが、『そして父になる』をずっと見よう見ようと思いながら未だだったので、会場一杯の観客と共に大きなスクリーンで見ることができて幸せだった。

ただ、上映15分前に着いたら、入場を待つ人たちでいっぱい。最後列に並んでようやく場内に入ると、空いている席はステージ前の最前列正面のみで、仕方なくスクリーンを2時間見上げての鑑賞となった。

○

映画は、いい意味で「福山雅治」の魅力を世界に知らしめるための作品であり、それに見事に成功したのだと思った。後半まで、今回は泣かないぞと思っていたのに、福山が涙するシーンが横顔のアップで撮られているのを目にして、思わずいっしょにグッときてしまい、結局泣かされました。

それから、これは是枝監督の映画はみなそうなんだけれど、二人の対照的な子役の男の子がじつにいい演技をしているのだ。あと、リリー・フランキー&真木よう子家の3人の子供の中でも特に次男の子。これまた実に無邪気な子供らしさにあふれていて、スクリーンを見ながら思わず何度も微笑んでしまった。弁当屋の店先での場面とか、お風呂のシーンとか。

そしてリリー・フランキーさん。

ピエール瀧もちょこっと出ていて、正反対の映画『凶悪』を未だ見てなくてよかったな。

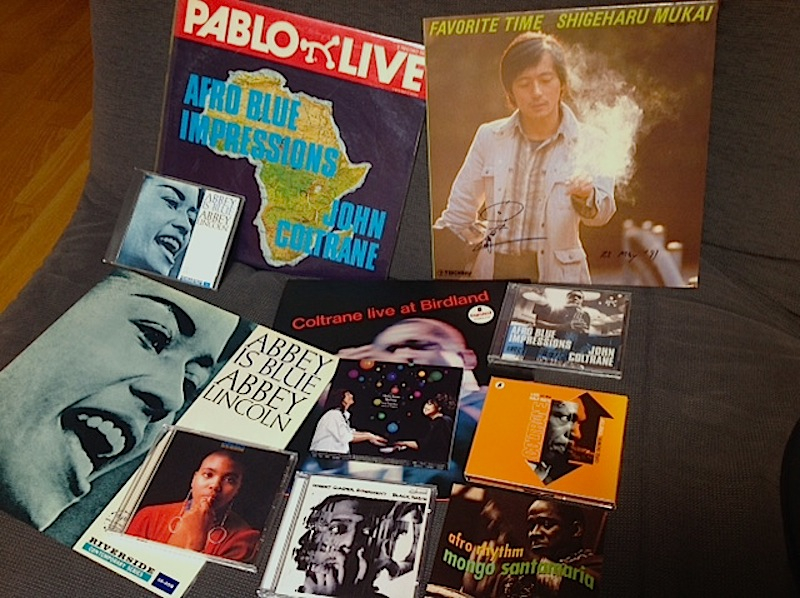

あと、音楽がよかった。今回は「ゴンチチ」じゃなくて、クラシックのピアノ曲。オリジナルの「絆」という曲がいい。それから、エンドロールで流れる、グレン・グールドのバッハ。優しいようでいて厳しく敬虔なピアノの響きが、映画を見終わった余韻と重なる。何かこう、ずっしりとくるのだ。

○

上映終了後、是枝裕和監督がステージに登場し、長野日報でいつもスルドイ映画評を書いている映画コラムニストの合木こずえさんが聞き手となって、30分間『そして父になる』の裏話をしてくれた。これまた面白かったな。あやふやな記憶でいけないが、思い出した話題を以下に挙げてみたい。(会話はニュアンスのみで、二人が正確にそう発言した訳ではありません)

○

-------------------------------------------------------------------------------

合木:まずは、福山さんのキレイなお顔が存分に拝める映画を作って頂き、感謝いたします。

是枝:いや、本当に美しいんですよ。特に、彼の横顔。ここぞという大切なシーンに彼の横顔をアップで使わせてもらいました。

合木:福山さんの一家が、リリーさん一家に会うために車で移動する時に挿入される風景のカットが素晴らしい。首都高を車がカーブして行く時の流れゆく防音壁を見ていて、主人公の気持ちと完全に同調してしまった。その後の、並んだ高圧送電線の風景とか…。

是枝:撮影監督の瀧本幹也さんは、元々はスチール・カメラマンで、トヨタのクルマのCMとかたくさん撮っている人なんです。あの風景のカットは、ものすごく時間をかけて撮っている。彼がクルマを撮ると違うんですよ。無機質じゃなくて暖かみがあるとでもいうか。

あと、マンションの部屋の中にテント張って模擬キャンプするシーン。外からガラス越しに撮っている。あれ、素晴らしいですよね。

合木:尾野真千子さんが息子の慶太くんを迎えに行って電車で帰る、あの車内の母と子の二人のシーンも本当に素晴らしかったです。あれは、どうやって撮ったのですか?

是枝:じつは、あのテイクはNGだったんですよ。何度も撮り直して上手くいかなくて、暗くなってくるし。最後に撮ったのがこれ。セリフが終わらないうちに駅に着いちゃって、乗客が乗り降りする中でまだ撮ってたんです。撮影の瀧本さんが「NGだったけど、すごくよかったね!」って。結局、これが一番良くって。撮れたのはまったくの偶然だったんですよ。

合木:「琉晴くん」役の男の子。前から子役で出ていたのですか?

是枝:いやぁ、オーディションではまず真っ先に落とされる感じの子ですからねぇ。とにかく絶えず動いている。じっとしてない。いつも「なんで?」「なんで?」って訊いてくるんです。だから「あのシーン」では逆に、福山さんの前でいつもみたいに「なんで?なんで?」って、ずっと言ってればいいからねって撮ったんですよ。

合木:リリーさんが「スパイダーマンて、蜘蛛だって知ってる?」って子供に言うところ。あれは、リリーさんのアドリブですか?

是枝:いいえ、台詞にあるんです。ただ撮影に入る前、子供たちと仲良くなるためにリリーさんが「そう」話していたのが印象に残っていて、台詞に使いました。

-------------------------------------------------------------------------------

○

翌日の「長野日報」に載った記事。記者さんと同じ話を聞いていたのに、印象に残ったポイントがぜんぜん違うのが可笑しい。

○

■福山雅治「オールナイト・ニッポン 魂のラジオ 2013.12.14」ゲスト:是枝監督、リリー・フランキー を見つけた。『そして父になる』の裏話を3人が寛いだ雰囲気でしていて、すごく面白い。

○

YouTube: 福山雅治 魂のラジオ ゲスト:是枝 裕和 監督・リリーフランキー〔トーク部分のみ〕2013.12.14【転載・流用禁止】

○

■あと、宇多丸さんがラジオで『そして父になる』を激賞している。

○

YouTube: 宇多丸が映画『そして父になる』を語る

最近のコメント