『子どものミカタ』山登敬之(日本評論社)

■

■『現代、野蛮人入門』松尾スズキ(角川SSC新書)を読み終わり、続いて、児童精神科医:山登敬之先生の新刊『子どものミカタ』(日本評論社)を読む。

これはよかった。とても勉強になる。

そして、日頃の外来診療で、小児科開業医として自分が子供たちに接する態度をふり返り、山登先生とはえらい違いだと、ただただ反省させられた。

■

■この本には、山登先生が専門雑誌『こころの科学』『そだちの科学』『児童心理』や、学術誌『臨床精神医学』『保健の科学』、それに精神科の専門書に載せた文章や論説が集められているので、対象読者は「子供のこころ」や「発達障害」と直接係わる、若手児童精神科医、一般小児科医、臨床心理士、言語聴覚士、支援学級の教師、一般教師や保育士、患児の親御さん、ということになるか。

本のタイトルである『子どものミカタ』には、「味方」と「診方」の2つの意味が込められていて、特に後者に関して、臨床経験30年以上のベテラン児童精神科医が「その手の内」を惜しげもなく開示してくれているのだ。これは小児科医として大変ありがたい。

・

2)子どもの「日ごろと違う様子」をどう読むか

6)不登校診療のエッセンス

7)子どもの「うつ」をどうみるか

13)子どもの悩みをきく ---- 専門職として、大人として

14)説明の工夫

15)クリニックの精神療法、その周辺

特に上記のパートで、児童精神科医がどのように診療を進めて行くのかが具体的に分かり易く述べられている。これは非常に貴重だ。ぼくは他の先生の本で「このような記載」を読んだことがない。

■

■それから、なるほど! と感心したのは、「説明の工夫」(199ページ)に書かれている「それは一言で言うとどんな病気?」という問いを設け、それに対する答えを考えてみる、というところ。たとえば、

・統合失調症:「よくわからなくなる病気」

・うつ病 :「動けなくなる病気」

・神経症圏の病気:「特殊なわがまま」

・発達障害:「(生まれつき)上手にできない」

ADHD:上手に話が聞けない。上手に片付けができない。

自閉症スペクトラム:上手に人間関係が築けない。上手に気持の切り替えができない。

LD:上手に読めない。上手に計算ができない。

なるほどなぁ。うまいことを言うものだ。

そうして、最初のパートに登場する摂食障害の患者の言葉。まるで、俵万智の短歌のような文章をただ並べただけで、あの厄介な摂食障害という病気を読者に直感的に了解させてしまうというウルトラC級の大技を見せてくれて、山登先生はやっぱりスゴイなぁと思った次第です。

■

■あと、本の随所に児童精神科医の「矜持」が感じられたこと。これは「子どもの味方」のほうの部分。

ぼくなんかが、いいかげんな知識、面談、態度で、ただ診断名だけ付けただけで、子供の生活環境の調整もフォローもせず、薬を出してそれでおしまい、なんていうような事は決してやってはいけない。

そう、肝に銘じました。

・

・それからもう一点。

9)「当世うつ病事情」131ページに興味深い記述があった。

ところで、恥を承知で白状すると、私は香山の本を読むまで、「未熟型うつ病」だの「現代型うつ病」だのという言葉があるのも知らなかった。(中略)

では、私がこれらの病態の存在をまったく知らなかったかといえば、そうではない。むしろ、右にあげた特徴を備えた患者は、私にとって比較的お馴染みの人たちであった。私は長いこと、不登校の子どもたちやひきこもりの青年たちを相手に仕事をしてきたため、こういう人たちのことを、とくにめずらしく感じなかったのだと思う。

近ごろの若いやつらってだいたいこんなもんでしょ、という意味では、不登校の中学生もうつ状態のサラリーマンも、診察室を訪れる患者にそんなに大きな違いはない。つまり(中略)私は思春期臨床の延長上で彼らの相手をしていたため、彼らの抱える病理(=新しいタイプのうつ病)よりも、未解決の発達課題(=オトナになること)のほうに目が向いていたのだ。

うつ病は基本的に大人の病気である。私はそういう印象をもっている。

■

「オトナになること」とは、どういうことを言うのか? それも「この本」に書いてあった。

13)「子どもの悩みをきく ---- 専門職として、大人として」の、190ページ。高校3年生の女の子から山登先生がもらった手紙だ。

あの頃の私は、なんでも人のせいにばかりして、みんなに迷惑かけていたと思います。けれど、結局は自分自身だということを知りました。

自分が変わることで、ものの見方やまわりの世界も変わってくるんだということ。がんばっていると、みんな応援してくれる。それから、がまんするっていうこと。人を思いやること。いろんなことがわかってきました。

つらいことがあってもそれをはねとばしちゃうくらいになりました。こんな感じでちょっとずつ大きな人になりたいです。

先生、ありがとう。

■ 中略 ■

いろいろなことを経験して、あの頃の私を思い浮かべるいまの私がいる。その私は、行動すること、がまんすること、人を思いやることの大切さを知っている。その私は、いまもちょっとずつ大きな人になりたいと願っている。

どう? 人間が成長するってことは、まさしくこういうことだって思わないか?

(190ページ)

■

■なるほどなぁ。ぼくはぜんぜん大人になりきれていないぞ。56歳なのにね。

松尾スズキ『現代、野蛮人入門』も、考えてみたら「オトナになること」に関して書かれた本であった。「偽善のススメ」なんて、まさにそうだ。松尾さんは、『サブカル・スーパースター鬱伝』吉田豪(徳間文庫ビレッジ)にも登場するので、『大人失格』どころか、ちゃんとした大人に違いない。

■逆に、つね日ごろ暗くてテンションが低いぼくだが、不思議と「古典的うつ病」にならないのは、大人になりきれていないからだったんだなぁ。妙に納得してしまったよ。

「成人の日」に、なんだかしみじみと考えさせられてしまったな。

■

■

【写真をクリックすると、大きくなります】

■

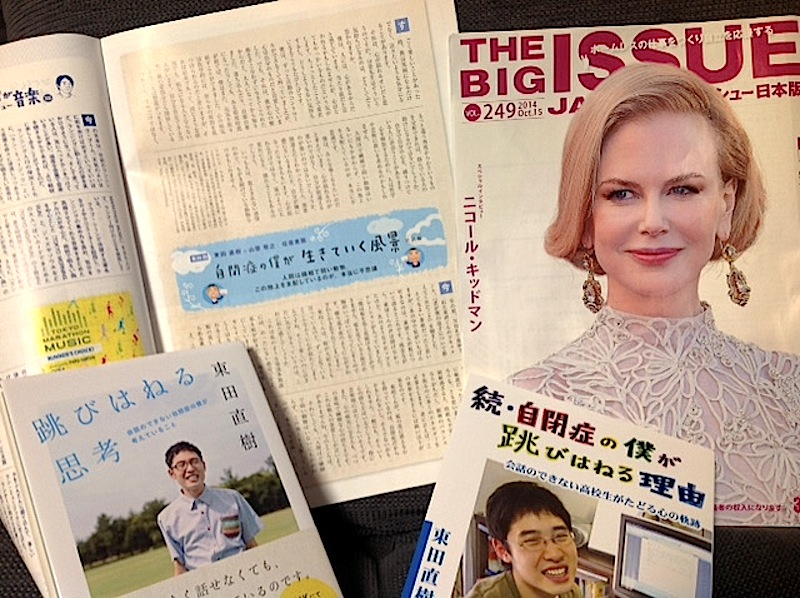

■日曜日。伊那市立図書館へ延滞していた本を返却しに行ったら、雑誌コーナーに『ビッグ・イシュー日本版』の最新号とバックナンバーが置いてあるのを発見してビックリした。

東京や大阪で、直接ホームレスの人から購入しないと読めない雑誌だとばかり理解していたからだ。伊那でも読めるのか! さっそくバックナンバーを数冊借りてきた。

■

■『ビッグ・イシュー日本版』には、自閉症の作家、東田直樹くんが連載を持っている。2年くらい前からは、山登敬之先生との往復書簡という形で「自閉症の僕が生きていく風景 <対話編>」というタイトルで連載が続いている。そのことは以前から知っていたので、まずはそのページを開いて読んでみた。

う〜む。なかなかに深い話をしているじゃないか。

これからは、伊那にいながらにして「この連載」が読めることが何よりもうれしいぞ。

最近のコメント