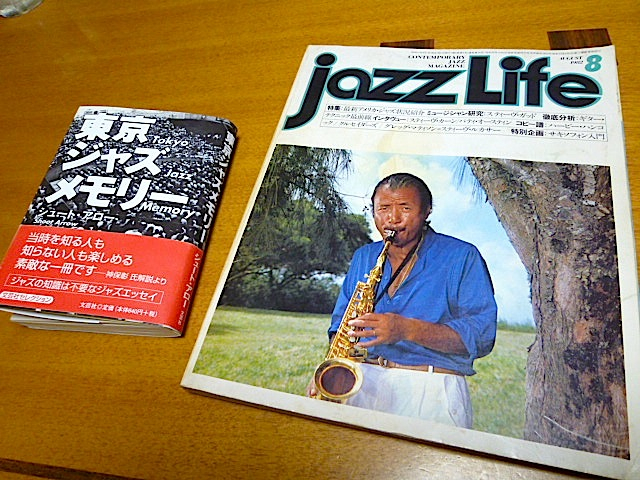

『東京ジャズメモリー』シュート・アロー(文芸社)と、ジャズ喫茶「BLAKEY」のこと(その1)

■この本『東京ジャズメモリー』のことを知ったのは、例によって『週刊文春』の読書欄「文春図書館」最終ページの連載『文庫本を狙え!』坪内祐三のコーナーでだった。以下、少しだけ引用する。

文芸社というのは自費出版を中心に刊行している版元で、文庫サイズのこの本も自費出版かもしれない。

だがとても面白い。

まず渋谷を中心とした東京本として楽しめる。

<僕が高校入学した昭和53年(1978年)は、渋谷三角地帯がまさに再開発され、109 が建設されている最中であった> と書いているから著者は昭和37年生まれ、私の4歳下だ。だから私の見て来た風景と重なる。(中略)

渋谷の百軒店にあった BLAKEY というジャズ喫茶(1977年開店 82年閉店)。「扉を閉めて外部からの光を遮断してしまうと、大袈裟ではなく真っ暗で何も見えないのである。一般に暗いとされる『占いの館』や遊園地のお化け屋敷よりも暗い」。

「目が慣れるまで暗くて全く何も見えないにも係わらず、マスターが席まで誘導するというごく当たり前な行為も一切なかったので、一応客であるはずの僕らは中腰で自ら手探り・足探り? で空いている席にたどりつかねばならなかった」。

「店内のところどころに客の気配、人影を感じるのだが基本的にほとんど動かず石のように固まっている。」

1980年代の渋谷は白くピカピカしたイメージがあるがまだこのような空間も残っていたのか。(後略)

4月。久しぶりの渋谷。ハチ公口からスクランブル交差点を斜めにつっきって 109 方面へ。つぎつぎとすれ違う、都会のねぇちゃん達の群に感動したり、ため息ついたり。考えてみると、初めて、JAZZ を聴きにこの街へ来た5年前には 109 なんてなかったし、「道頓堀ヌード劇場」のわきの坂を登っていっても、すれ違うのは、上役サラリーマン風の男と、まだ顔のほてりを隠しきれない OL の2人づれぐらいだった。

百軒店界隈もどんどん変わっていくねぇ、などと感心しながら、まずは『ムルギー』のたまご入りカレーで腹を満たす。よし、ここだけはまだ大丈夫。おっと、それからもう一軒。『音楽館』のかどを右へ折れると、目指す JAZZ喫茶『ブレイキー』。

……と、あれっ、ない。『ブレイキー』が無い! 音のしない2階の方をただポカンと見上げていると、人の良さそうなおじさんが階段を下りてきた。

「あ、ここ、今度、ふつーの喫茶店になるんだよ」 「つぶれちゃったんですか?」

「……そーいう言い方しちゃいけないな。都合でやめたんだ。あんた、よく来てたの、そう、じゃあこれからもよろしくね」おじさんは忙しそうに、また2階へ消えていってしまった。

「エ~~、ウッソ~~」ほんとうにそう言いたかった。日本じゅう、いろんな所を旅したけど、やっぱりここが一番、いつもそう思っていた。レイ・ブライアント、ジュニア・マンス、ワーデル・グレイ、リー・モーガン、ビリー・ホリデイの『レディ・イン・サテン』。それに、もちろん、ドルフィー、アイラー、コルトレーンにロリンズ。それからマレイ、アダムス、ビリー・バング。僕のレコード棚はみんな『ブレイキー』で聴いたレコードばっかしだ。

ミンガスが消えた時も、モンクがいなくなった時も、ちっとも悲しくなんかなかった。だって、いつでもレコードで会えるもの。一体、どうしてくれるんだい、えっ、『ブレイキー』さん! JAZZ もとうとうおしまいだね、なんて深刻に考えてしまったではないですかい、えっ。わざわざ東京へ出ていっても、もう行くところがないんですよ、えっ。

取り乱しちゃって失礼しました。最近、ちょっと酒乱ぎみなもので。まあ、でも、いつか知らない街角からあの ALTEC 612-C モニターのハード・ドライビング・サウンドが再び聞こえてくることを、切に願っている今日、このごろのわけで。

(Jazz Life/ 1982年8月号)より

■ただ、ちょっと気になるのは、ぼくが通っていた頃は(1977年〜79年)何も見えないほど「真っ暗」ではなかったことと、マスターは小柄だけれど痩せていて、角刈り(五分刈り?)で黒縁の四角いメガネをかけていた。

最近のコメント