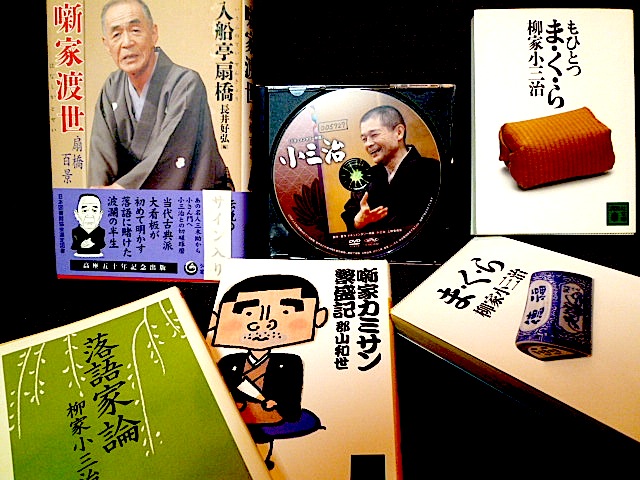

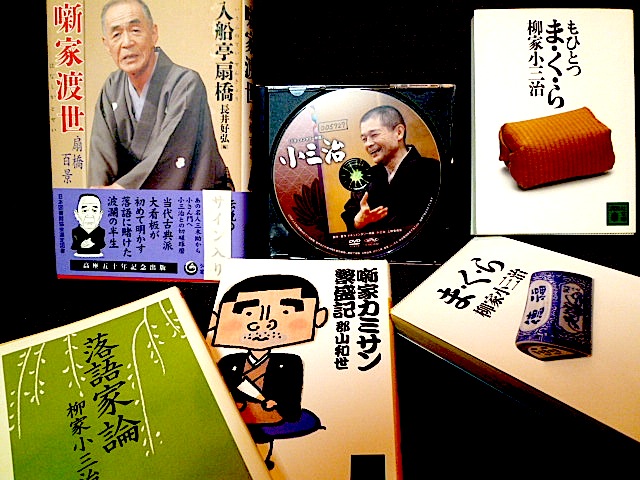

■GW中に、伊那市立図書館へ行って「DVDコーナー」を見ていたら、なんと、以前から是非見たいと思っていた落語のDVDがあって感動してしまった。それは、「桂 歌丸 牡丹燈籠DVD5巻完全セット」と「ドキュメンタリー映画 小三治」だ。

で、『牡丹燈籠・お札はがし』『牡丹燈籠・栗橋宿』『映画・小三治』の3本をカウンターに持って行ったら「DVDは2本までしか貸し出しできません」とのこと。仕方ないので、『お札はがし』と『小三治』の2本を借りた。

■『小三治』を見たのは、5月5日の午後。最初に特典映像から見てしまった。そうか、小三治師は「シロクマ好き」だったのか! なんか、すっごくうれしくなってしまったよ。

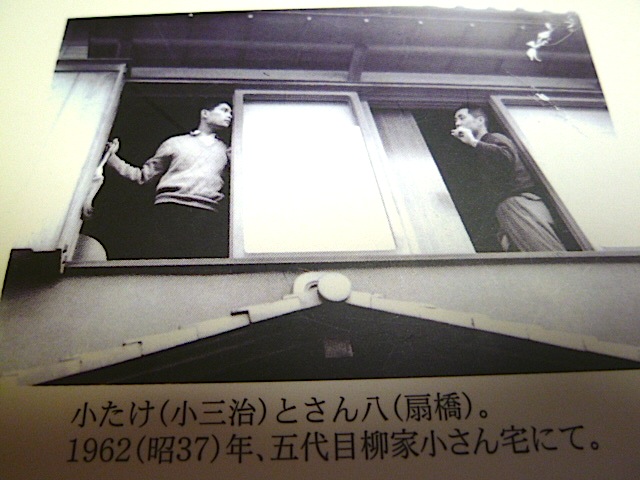

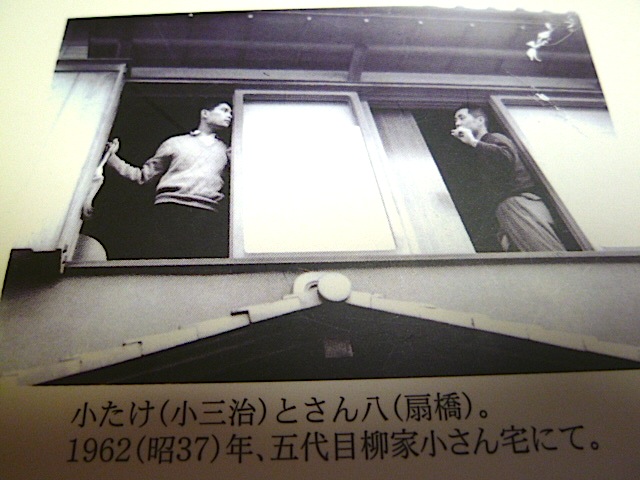

この映画の中で主役小三治に次いで注目すべき人は、なんといっても「入船亭扇橋師」だ。この2人、昔からすっごく仲がいい。入船亭扇橋師は、昭和6年(1931年)5月29日生まれで、小三治師が昭和14年(1939年)生まれだから、なんと8つも年上(落語界入門は扇橋師が2年早いが、真打ち昇進は小三治師のほうが半年早い。二人とも十何人抜きの大抜擢での真打ち昇進だったそうだ)なのに、扇橋師は小三治師のことをものすごくリスペクトしているし、絶対的な信頼感でもって頼りきっているのだ。そこが可笑しい。

映画の後半、二人旅で東北の温泉旅館に一泊するシーンがある。あっ! この温泉知ってる。小児科学会が一昨年の春に盛岡であった時に、飯田の矢野先生ほかといっしょに泊まった、つなぎ温泉「四季亭」じゃないのか? それにしてもよく食べるね、この二人。

扇橋師は、新宿末廣亭で2回、あと上野鈴本でも確か聴いたことがある。マイクを通しても、何を言ってんだかちっとも判別できない、ごにょごにょとした小さな声で、しかも上半身が常に不規則に揺れていて、観客はみな「このじいちゃん、ホント大丈夫?」と心配してしまう。演目は「弥次郎」だったり「三人旅」だったり「つる」だったり「小三治をよろしく」みたいな漫談なのだが、たいてい突然歌い出すのだ。

「そーらーは、どうして〜 青いの〜」って。これは、そのむかし和田誠さんと永六輔さんが作って、平野レミさんが歌っていた。ぼくも大学生の頃に、TBSラジオで何度も聴いて知っている曲。それを落語とはぜんぜん関係なく、ほんと突然歌い出すんですよ。扇橋師。でも、好きだなぁ。ものすごく好きなんだ、このすっとぼけたような飄々とした佇まいが。

映画では、そんな扇橋師の可笑しさがじつによく捉えられていた。

よく言われることだが、『ねずみ』とか『鰍沢』『茄子娘』など、師の落語は「唱い調子」で完成されている。そういう意味では、春風亭柳好の落語と似ている。もともと浪曲が大好きで、広澤虎造に惚れ込んで最初は浪曲師になろうとしていた人だった。ただ、浪曲師にはなれなず、落語家になったのだ。彼の師匠は三代目桂三木助。三木助と五代目柳家小さんとは「兄弟仁義」の仲。そういうワケで、三木助は長男の名前を小さんの本名をもらって「小林盛夫」と名付けた。それが自死してしまった四代目桂三木助だ。三代目が亡くなって、まだ二つ目だった扇橋師は「小さん門下」の一員となる。

俳句作りは、中学生のころから玄人肌でならし、「光石」の俳号を持つ俳人でもあり、小三治、小沢昭一、永六輔、加藤武、桂米朝らが参加する「東京やなぎ句会」の宗匠でもあるのだ。

ちなみに、扇橋師も小三治師も下戸で酒は一滴も飲めない。あと扇橋師は、焼肉と「メーヤウ」の激辛タイカレーが大好きでトマトが嫌い。そんな兄弟子のことを、小三治師もすごくリスペクトしている。それは、このドキュメンタリー映画を見れば自然と判るようにできている。

■さて、映画のファーストシーンは、柳亭こみちが高座の座布団を返して舞台袖に引っ込み、続いて「 二上がりかっこ」の出囃子とともに小三治師が肩を左右に揺らしながら、すこし面倒くさそうに高座に向かう場面を下手幕袖の舞台斜め後ろからカメラはとらえる。さらに高座に上がった小三治師を舞台下手真横からカメラは撮す。演目は『あくび指南』。そこにタイトル「小三治」。これがすっごくいい。

失敗をしでかした前座に対しての小三治師。「しつれい、じゃないよ、お前」

前座「はい。ひつれいしました」

小三治「そう。」

そう言ったあとに高座に上がってかけた噺は「らくだ」だ。

これ、いいなぁ。CDでもDVDでも持ってない。

「らくだ」と言えば三笑亭可楽だ。でも、小三治師のはいいんじゃないか。

小三治師が、楽屋で鏡に向かって電気カミソリで髭を剃るシーンが何度もある。師はわりと髭が濃い。見ていると、誰かに似ているなぁ、と思った。そうだ、マリナーズのイチローだ。二人ともB型で、人知れず努力を重ね「その道」を極めた武士というか、求道者のような佇まいが似ているのだな。

「自分で楽しくやれないことはね、ストレスの元だよね。(中略)こんな程度の人生だもの、あんな一生懸命やってどうすんだよ。(中略)しょうがねぇよな。そういう奴だったんだよ、どうも。生まれ育ちかな。なぜ百点取れないんだ!つって、95点の答案を前にして正座させられて親父から小言を言われたっていう、そういう刷り込みっていうのが、やっぱりずうっと消えないんじゃないかなぁ。自分で百点満点を取らないと、自分で自分を許可しない。そういうのが嫌な、それが嫌でこの世界に逃げ込んだのにねぇ、結局はそこから逃れられない。」

■あと、柳家三三の真打ち昇進披露の口上がよかった。実になんとも、うまいこと言うなぁ。

控え室で、サンドイッチを食べながら三遊亭歌る多を相手にしみじみ語るその背後で、三三さんが一人黙々と稽古している場面が好きだ。食べ終わった小三治師は、おもむろに「お手拭き」で目の前のテーブルを拭きはじめる。

「柳家の伝統だよ、テーブル拭くのは。」

「人に言われて気が付いたんだよ。柳家ですねぇって。」

「そう、明らかにそれは小さんの癖なんだよね。」

「うそだろう!? って、ビックリした。えっ、みんな拭くのって。で、自分が拭いていることも意識にない。」

「そういうところがつまり、背中を見て育つってことかねぇ。気が付かないでやっていることがいっぱいあるんだろうねぇ。気が付いていることもいっぱいある。あぁ、これ師匠だなって、いっぱいある。」

「だからねぇ、教えることなんか何もないんだよ」

「ただ見てればいいんだよ」

次のカットで、三三さんが黙々と稽古しているとこに、音声だけで小三治師の指示が入る。すごく具体的で丁寧な教え方だ。あれっ? 三三さんに師匠が教えてるじゃん! ていうのは勘違いで、カメラが引くと、なんと小三治師が「足裏マッサージ」のやり方を柳亭こみちに懇切丁寧に教えているのだった。これには笑っちゃったよ。

小三治師は、スキーも懇切丁寧に教えてくれるらしい。

でも、落語の稽古はつけてくれない。

■それから、映画のナレーション。女優をやっている小三治師の実の娘さんだったんだね。「歌 ま・く・ら」の時、上野鈴本の楽屋に兄嫁といっしょに顔を出している。この時も、入船亭扇橋師の話で盛り上がるのが可笑しい。

最近のコメント