VIDEO YouTube: 教訓Ⅰ-浜田真理子

・

・

浜田真理子「のこされし者のうた」を聴く

「これは!?」と思う歌は、いつだってラジオから流れてくるようにできているんだ。

数ヶ月前、祝日の午前中だったか、NHKラジオ第一を聴いていたら、知らない女の人が、加川良の「教訓 Ⅰ」をピアノで弾き語りしていた。スローなテンポで囁くように訥々と歌っていて、原曲とは全く異なるイメージの曲に生まれ変わっており、たまげてしまった。

そういえば、今でも大好きな加川良を初めて聴いたのもラジオだった。中学1年生の冬、東海ラジオの深夜放送「ミッドナイト東海」(チェリッシュの二人か、森本レオがDJだった)から流れてきたのが、加川良の「下宿屋」で、歌わない歌にほんと衝撃を受けた。当時は、吉田拓郎と肩を並べる人気者だった彼の代表作が「教訓 Ⅰ」なのです。

NHKのラジオ番組は、「あまちゃん」の音楽監督を務めた大友良英氏の『音楽とコトバ』で、この日のゲストは、島根県松江市在住のシンガー・ ソングライター、浜田真理子さんだった。誰? 20年くらい前にヒット曲を出したJポップ人気アイドルか? あ、それは永井真理子だ。浜田麻里とも高橋真梨子とも違うらしいぞ。謎は深まるばかりだ。

しかし、便利な時代になったもので、Google と YouTube で検索すれば、たちどころに答えが出る。どうもピアノの弾き語りをする人らしい。

聴いてみると、じつに澄んだ伸びのある歌声。きれいな発音で英語の歌も唄い、しかも凛とした女性の気高さがある。でも、ジャズ・ヴォーカルではないようだし、ピアノも決してスウィングしない。西田佐知子や島倉千代子の昭和歌謡もカヴァーするし、浅川マキが好きで、中島みゆきのような女の怨念が込められたオリジナル曲「ミシン」も唄う。

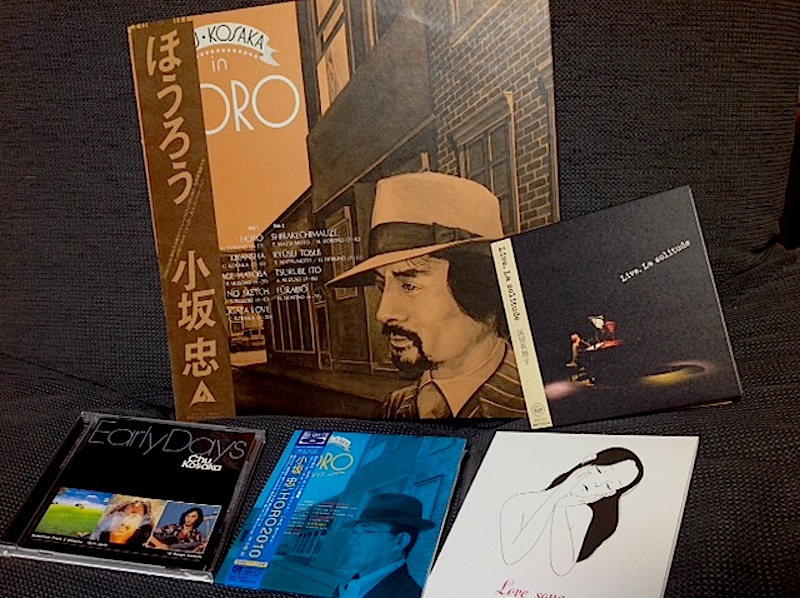

ネットで聴いていたのでは物足りないから、結局CDを4枚購入し、2014年末に出た彼女の自叙伝『胸の小箱』浜田真理子(本の雑誌社)も買ってきて読んだ。いやぁ、波瀾万丈の人生だなぁ。またまた、たまげてしまったよ。

・

彼女は、1964年生まれの51歳。父親は水商売の人で、早い夕食のあと、そそくさと出雲で経営するスナックに行く父母を幼い妹と見送った小学生の彼女は、深夜眠れぬ夜に裸電球ひとつ灯る階段の上のほうに腰かけて、未だ帰らぬ父母を待つ日々。淋しい。でも、長女だから泣いちゃいけないんだ。

ピアノと歌が上手かった彼女は、島根大学4年生の時に温泉芸者の置屋に住み込み、父親が玉造温泉でやっていたピアノ・バーで弾き語りを始める。酔っぱらいのリクエストに応えて昭和歌謡も歌わされた。当時つきあっていた社会人の彼氏に、初めてジャズ・ピアノを教わる。ビル・エヴァンズにバド・パウエル。未知の世界が広がる。本格的にジャズを勉強したい。そうだ!大学を卒業したら東京へ行こう。

しかし、彼女の夢は叶うことはなかった。駆け落ちのようにして彼が住む鳥取のアパートに転がり込み新婚生活が始まる。 ナイトクラブでピアノを弾き、年増のホステスに意地悪されながらも我慢してお金を貯め、東京進出を夢見ていた。そんな時に両親が離婚。バタバタするうちに、東京行きどころではなくなり、娘も生まれて松江へ転居。娘の名前は「美音子」と名付けた。

・

彼女が3歳になった時、今度は自分が離婚。古本屋の店番をしながら、週末は松江のライヴハウス「ビーハイブ」に通って自作曲をピアノで弾き語りをする。そんな頃に出会ったのが、アメリカ人のウディだ。誠実な彼に心底惚れてしまった彼女は、ビザが切れて本国へ帰ってしまった彼を追ってアメリカへ。

優柔不断な彼氏は、両親や前妻との間に生まれた娘とも会わせ、彼女のことを自分の家族に認知させておきながら、彼女がアメリカを離れるその日に「実は結婚できないんだ」と切り出す。卑怯じゃないか! そんなの。

失意のうちに帰国した彼女を待っていたのが地元の仲間たちだった。本来楽天的で前向きな彼女は、さすがにこの時ばかりは落ち込んで、パニック障害の症状に悩ませれていたのだが、ただ歌い続けることでリハビリに励んだ。娘のためにも定職に就かなければと職業訓練学校に通い、パソコン技術を学んで初めてOLとなる。日勤が終われば、小学校に通っている娘を迎える。そんな母と子の平凡な日々が続いた。

「ビーハイブ」の常連「修ちゃん」が、1997年のある日こう言った。「真理子、おまえのアルバムを作るぞ」。地元出雲市の公民館や松江市のホールを借りて、週末に1曲づつ録音されていって出来上がったのが、浜田真理子ファースト・アルバム『mariko』だ。出雲市のインディーズ・レーベルから、1998年に500枚だけ売り出された。

・

2001年になって、再プレスされた「このCD」が、東京のタワーレコード・ジャズフロアーで注目される。誰も知らない歌手。誰?この人。噂は噂を呼んで、口コミで静かにそっと売れ続ける。直ちにマスコミも注目した。2004年には、TBSテレビ『情熱大陸』で彼女が取り上げられたのだ。たちまち彼女は全国区となる。

あれから10年以上が経って、いまや浜田真理子は有名人だ。でも、ぼくが知ったのは、ほんの数ヶ月前。不思議だなぁ。

YouTube を検索すれば、浜田真理子でいっぱい楽曲が上がっていると思います。個人的には、YouTubeで全曲フルで聴ける最新CD『Live. La solitude』が一番のオススメなのだが、やっぱり、デビューアルバムから「のこされし者のうた」を、是非とも聴いて欲しい。

よく、デビューアルバムには「そのミュージシャンの全てがある」といわれる。そりゃそうでしょう。CDを出すまでには、十数年の下積み生活と書き溜めた自作曲があるのだから。

例えば、同じくピアノの弾き語りをする綾戸智恵のCDは最初から3枚までが一番いい。乳癌を患っていた彼女は、幼い息子を残したまま死ぬかも知れないと当時真剣に悩んでいたので、なんて言うかな、歌声に凄味があるのだ。まるで、遺言状みたいな感じでね。

それは浜田真理子の『mariko』でも同じで、音に声に、もの凄い気迫と覚悟が込められていて、聴いていてその迫力に圧倒されてしまうのだ。山陰の地方都市のナイトクラブで、『あまちゃん』に登場した「ユイちゃん」と同じように、憧れていた東京行きも結局叶うことなく田舎にくすぶり続け、さらにはシングルマザーとなって誰も頼る者もなく、ただ日々の生活の安寧と娘の幸せだけを願ってピアノを弾いていた彼女の心の叫びが、このCDには確かに録音されていたのだった。

そんな彼女も、当初は勤めていた会社の有給休暇を取っては東京まで出て行き、ライヴ活動をしていたのだけれど、40歳を過ぎて会社も辞め、ようやくプロ歌手として認知されるようになったのだった。しかし、東京の大手レコード会社からの執拗な誘いも断り、未だに故郷の松江市を頑なに離れようとはしない。

ところで、女手ひとつで育て上げた娘さんにも子供が生まれて、今や彼女もおばあちゃん。しかも、双子の女の子なんだって。ほんと「びっくりぽん」や。

・

VIDEO YouTube: のこされし者のうた-浜田真理子

最近のコメント