■毎週水曜日の午後は休診にしている。

ただ6月は、水曜日の午後に保育園や幼稚園の内科健診が必ず入ってくる。

今週もそうだった。午後1時から「天使幼稚園」の内科健診。

出迎えてくれた高橋園長先生が言った。

「北原先生、なんかこのあたり(顎のラインを撫でる)ずいぶんとスッキリしたんじゃないですか?」

いやぁ、そう言っていただけると実にうれしいのでした。

テルメに通って一生懸命走っている成果が少しは認められたというもんだ。

ありがとうございました。高橋園長先生。

4月から入園したばかりの「ゆり組」の子たちは、なんかメチャクチャ元気だなぁ。これぞ由緒正しき「天使幼稚園」の園児たちってもんだ。よしよし。

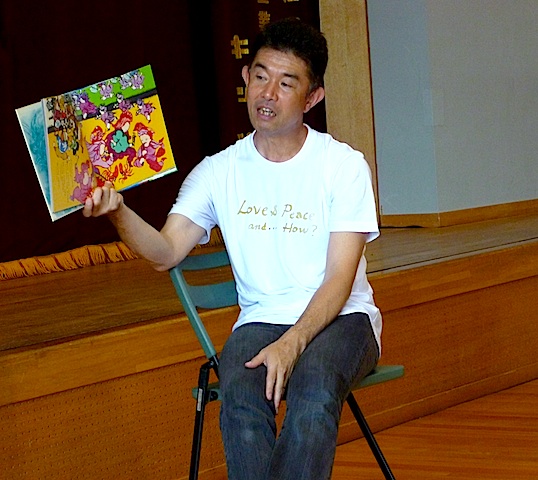

健診終了後に、例によって年長組「アネモネ」で絵本を読ませてもらう。

1)『どうぶつサーカースはじまるよ』西村敏雄(福音館書店)

2)『ぶたのたね』佐々木マキ(絵本館)

3)『つきよのくじら』戸田和代・作、沢田としき・絵(すずき出版)

■天使幼稚園での健診が終わったのは午後2時半。

あわてて、東春近「ふれあい館」へ向かう。

この日、ヘネシー澄子先生の講演会が、午前・午後通しで行われているのだ。

しかも、水曜日の午後を休診にしている僕のために?講演会を水曜日に設定してくれたのだった。「ヘネシー澄子先生を伊那へ呼ぶ会」の新山の北原さん、メイ助産所の鹿野さん、本当にありがとうございました。それなのに、ぼくは忘れていて午後健診を入れてしまった。ごめんなさい。

■ぼくが初めて伊那でヘネシー澄子先生の講演を聴いたのは、2年前のことだ。

その時の感想は「ここの、2009/11/20」に書いた。

この時は「乳児期」のはなしだった。

そうして、去年は「幼児期」のはなしだった(この講演は聴けなかった)。でも、その時の「講演録」が「こちら」にアップされている。ありがたい。すばらしい。ぜひ、ダウンロードして読んでみて下さい。

その続きである今年は、午前中に「学童期」のはなし。

午後は「思春期」のはなしとなった。

ぼくが会場に着いた時にはすでにヘネシー先生の講演は終板で、でも、熱心な聴衆が200人近く会場いっぱいを埋め尽くしていて座る場所もなかった。これには驚いたな。ヘネシー先生、伊那でも有名じゃん!

■講演の主要部分は聴けなかったのだが、妻が「午後の部」を聴きに来ていたことと、メイ助産所の鹿野さんが、パワーポイントの配付資料に口述をメモ書きしたものを僕にくださったので、大凡の感じが分かった。

いま現在、中学生の男子を2人も抱える妻は、何故彼らが日々意味もなくイライラしているのかが、よーく判ってすっごく安心したという。この反抗期は、前頭葉の脳細胞が活発にネットワークを広げている証拠なのだと納得すればいいのね! って。

あと、脳梁の太さが男と女で違うことから、マルチタスクで同時に複数のことを処理できる女と、シングルタスクで一つずつ順番に処理することしかできない男の脳の違いがよく分かったという。そうなんだよ、オレの脳はそういうふうに出来ているのだから、あなたの要求に応えることが出来ないのですよ。仕方ないのです。脳梁が細いのだから(^^;;

最近のコメント