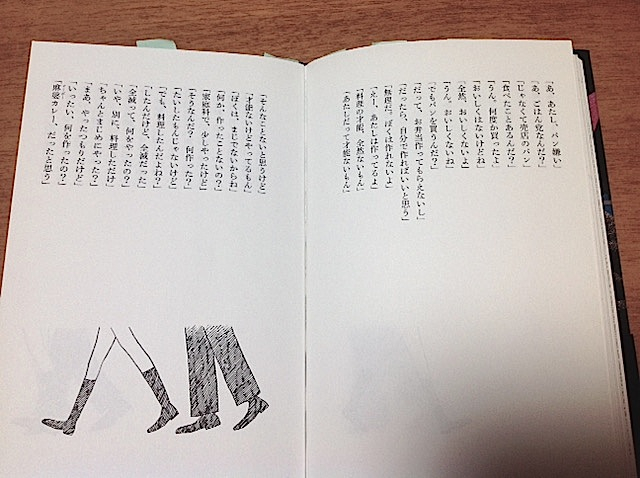

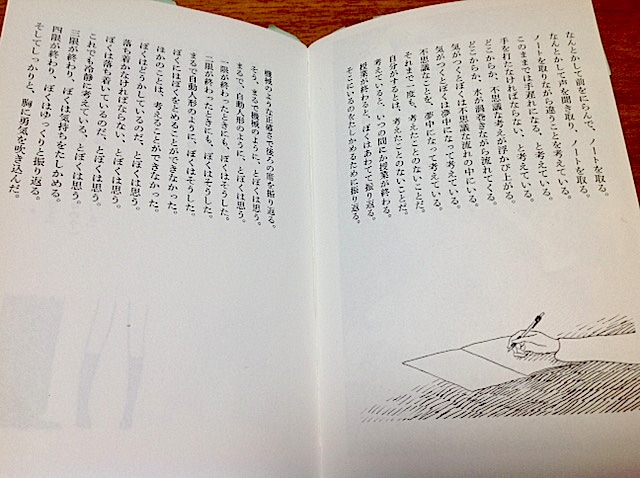

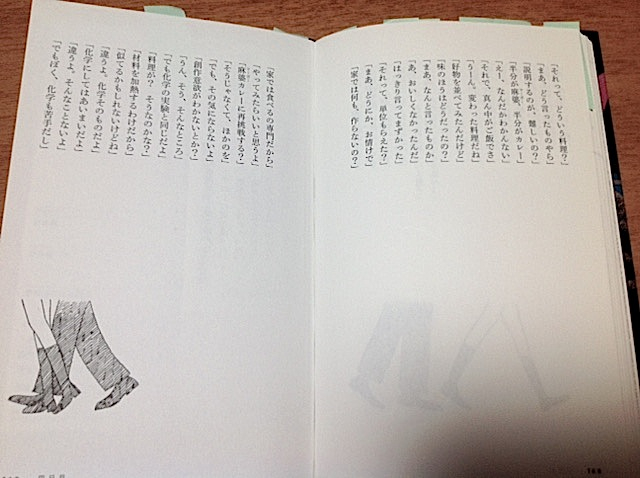

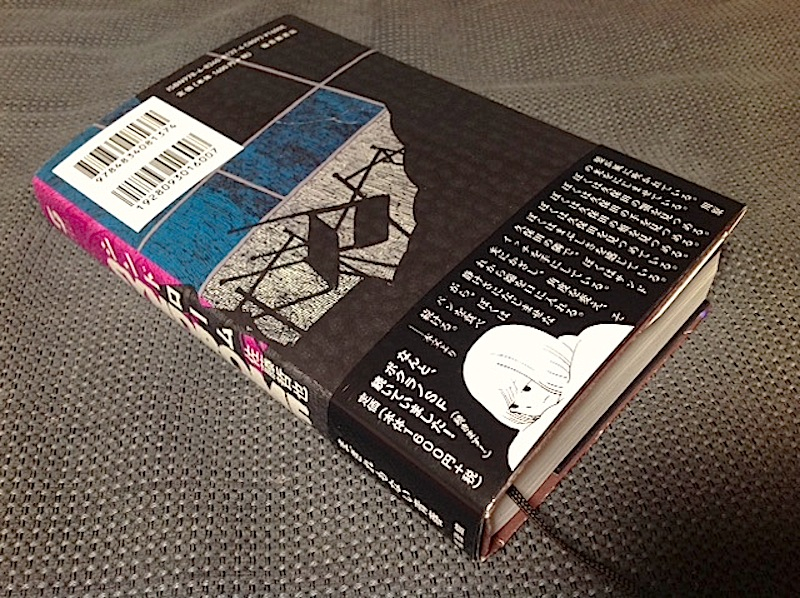

(『シンドローム』佐藤哲也・福音館書店 p140〜141 より)

■

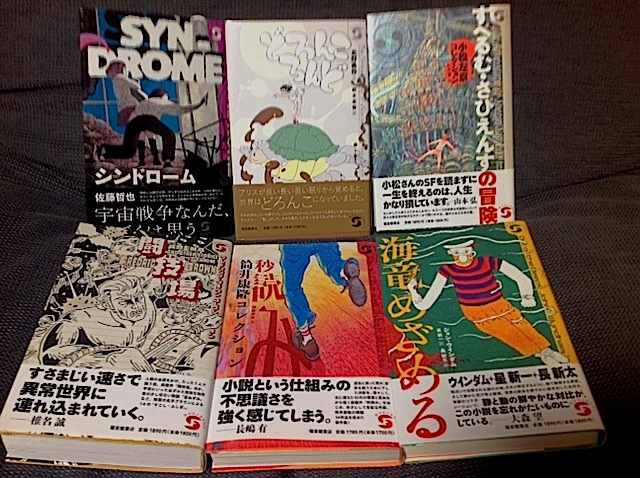

■ところで、この本の【あらすじ】だが、主人公の男子高校生が住む地方都市の裏山に、とある昼下がり「火球」が飛来する。隕石か? UFOか? それとも? 彼は、中学時代からの友人「平岩」と「倉石」(異常にSF映画の造詣が深い)それに、教室で主人公の後ろの席に座る「久保田葉子」の4人で、謎の調査に乗り出す。

こう書くと、いかにも健全なジュブナイル小説といった感じだが、いやいや、ぜんぜん「健全」ではないのだ。

謎のエイリアンが地球に襲来し「宇宙戦争」になるかも?っていう非常事態に、主人公の男子高校生にとっては、後ろの席に座る「久保田」のほうがよっぽど「エイリアン」で訳がわからず気になって仕方ないという、自分が今まで生きてきた中で一度も経験したことのない感覚(感情)に囚われる危機的状況を迎えていて、さらには「平岩」という強力なライバルも登場してしまい、大変なことになってしまっていたのだった。

それを「一人称一視点」で主人公が語ってゆくのがこの小説なのです。

いや、ほんと面白かった。

・

■いろいろと検索してみたけれど、「この小説」の読後感想として最も優れていると思ったのは、やはり「児童読書日記」だな。

・

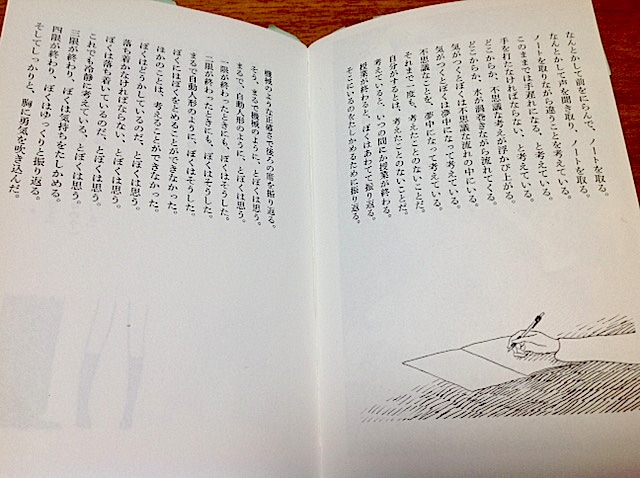

■たしか、京極夏彦『嗤う伊右衛門』をハードカバーで読んだ時だったか、見開きページがまるでロールシャッハ・テストみたいに左右対称に文字が配置されるよう、そこまで著者は周到に考えて「この本」を完成させたという話を聞いた。

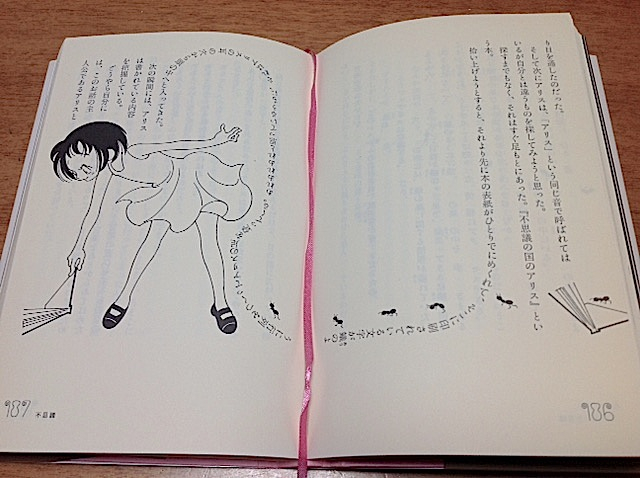

実際にパラパラと頁をめくってみると、もちろん必ずしも左右対称という訳ではないが、とにかく印刷された「文字」の並びが、まるでイラストみたいで確かに美しいのだった。

・

ぼくは『シンドローム』を読みながら、そのことを思い出していた。

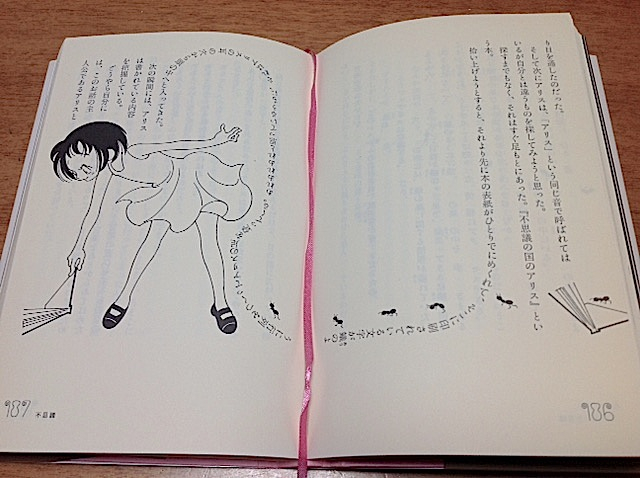

さすが「絵本」の福音館だ。「文字」そのものを、ビジュアル的イメージで「絵」のように「挿絵」と対峙させているのだね。この試みは、前作の『どろんころんど』でもあった。これだ。

(『どろんころんど』北野勇作・福音館書店 p186〜187 より)

・

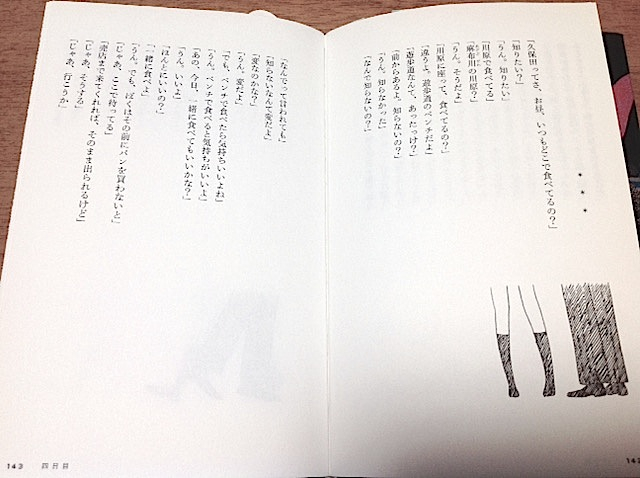

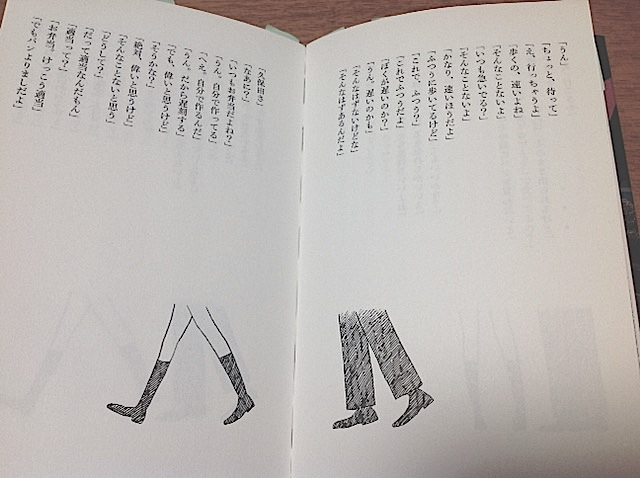

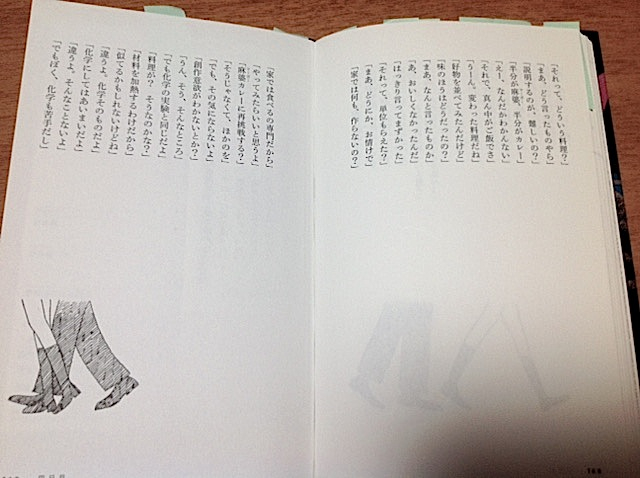

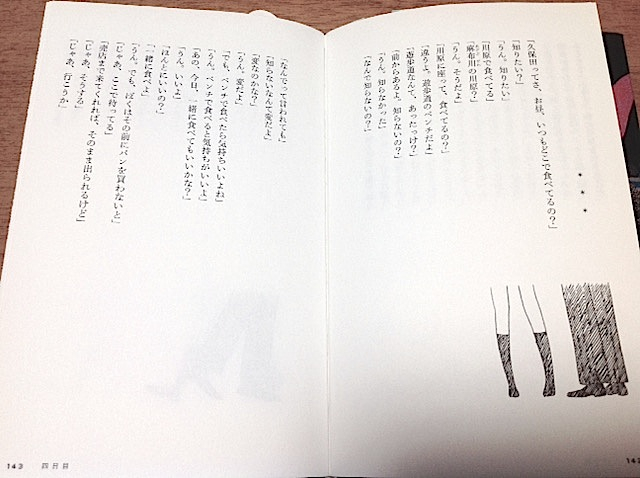

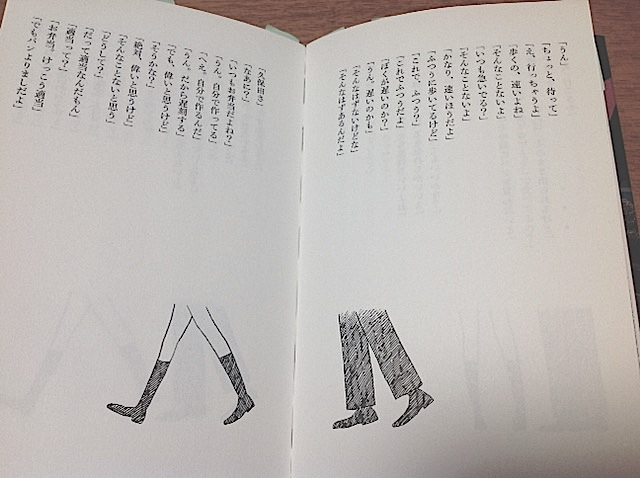

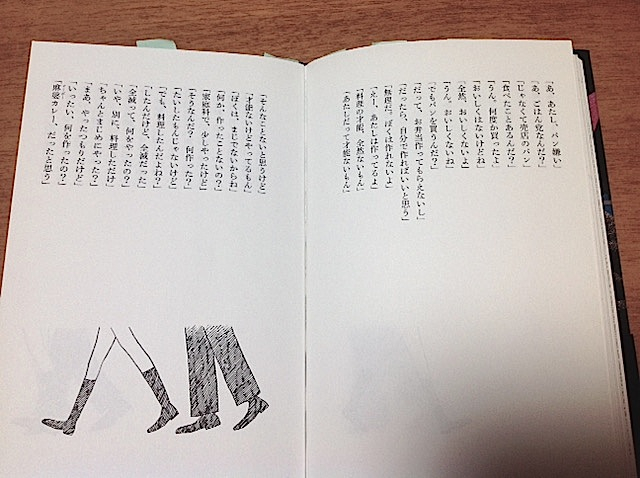

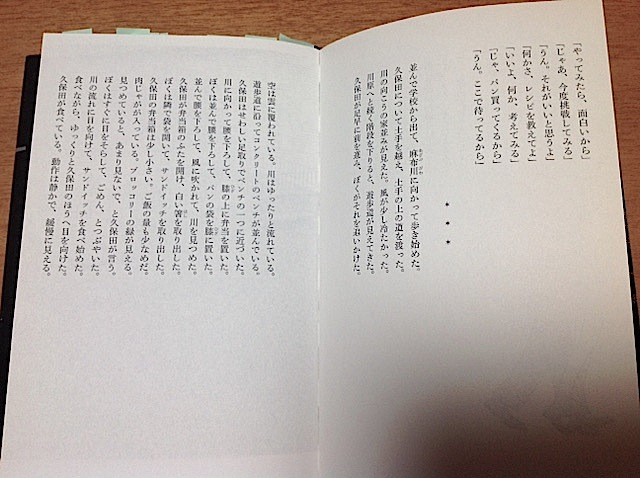

■『シンドローム』では、さらに違ったやり方で、もっと徹底して「文字のビジュアル効果」を追求しているのだった。

そして、前述の「児童読書日記」で言及されている部分が以下の写真だ。ぼくはそこまで「絵」として「文字」を「イラスト」とシンクロさせていることを意識的に読んでなかったので、この指摘を読んで「目から鱗」のビックリだった。

・

(『シンドローム』佐藤哲也・福音館書店 p142〜143 より)

(『シンドローム』佐藤哲也・福音館書店 p144〜145 より)

(『シンドローム』佐藤哲也・福音館書店 p146〜147 より)

(『シンドローム』佐藤哲也・福音館書店 p148〜149 より)

(『シンドローム』佐藤哲也・福音館書店 p150〜151 より)

・

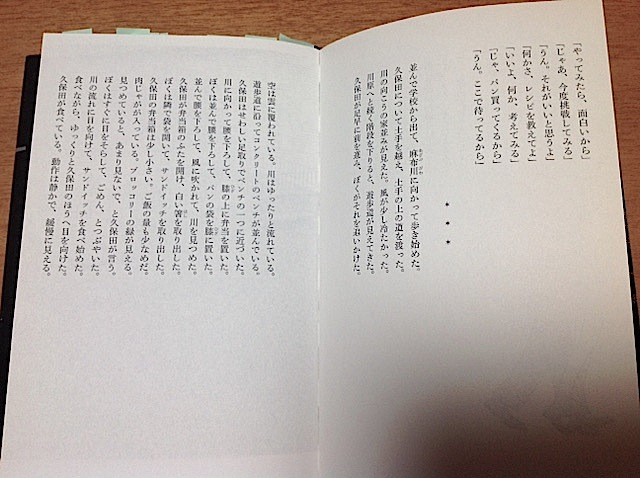

■なるほど、そういうことだったのか。「この次の頁」に、全面イラストのページが出現するのだ。そして、そこで読者は「ほっ」とする。

・

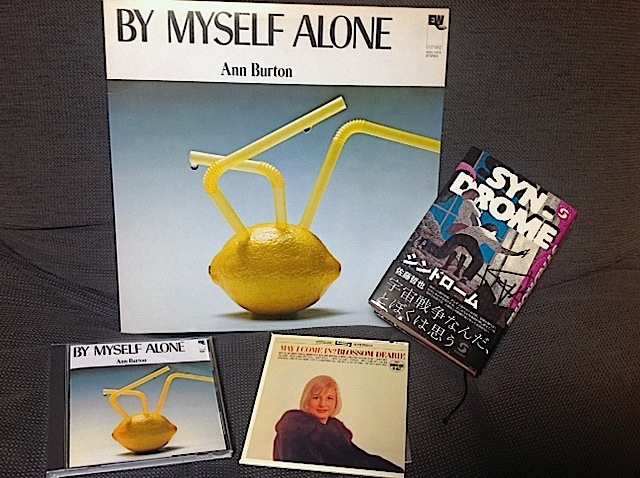

ここに続くのが、裏表紙の帯に書かれた文章だ。本文でいうと、154ページ。

--------------------------------------------------------------------------

髪が風に吹かれている。川原の光をにじませている。

ぼくは久保田の顎を見つめる。

ぼくは久保田の手を見つめる。

ぼくは久保田の頬を見つめる。

ぼくは久保田の見つめている。

ぼくはまぶしさを感じている。

久保田の隣で、ぼくはサンドイッチを手にしている。

--------------------------------------------------------------------------

直前の緊張感でドキドキの後におとずれた至福の時間。

読みながら、主人公の気持と完全にシンクロしてしまう前半の山場だ。

・

・

■そして、後半は読者の期待を裏切らない怒濤の展開となる。大丈夫。ホント面白いから。

ツイッターでは、

『ボラード病』と『突変』と、キングの『霧』を足して3で割って「迷妄」をまぶした感じの小説だった。いまここの小説だ。

と書いたが、ちょっと訂正したい。映画『ポセイドン・アドベンチャー』を、是非とも加えないとね。ぼくは「この映画」を今はなき「新宿ミラノ座」で見た。まだ中学生だったと思う。

・

それから、キングの『霧』だが、これはフランク・ダラボンが映画化したヤツではなくて、原作のほう。ただし、原作の結末も実は2種類あって、『闇の展覧会 霧』(ハヤカワ文庫)収録版と、『スケルトン・クルー〈1〉骸骨乗組員』 (扶桑社ミステリー文庫)に収録された「霧」とでは、結末がちょっと違うのだった。

ダラボンの映画のエンディングはどうにも後味が悪いが、『骸骨乗組員』に載っている『霧』は「つづく」って感じが残されていて、実際ぼくは、コーマック・マッカーシーの『ザ・ロード』を、さらに南へ南へと向かう『霧』の父子の「続きの物語」として読んだのだった。

・

・『シンドローム』も、主人公にとっては(どちらの面でも)前途多難で不条理な明日しか待ってはいないのだが、それでも、微かな希望の光(『ザ・ロード』の息子が運ぶロウソクの炎のように)だけは残されているのだった。

最近のコメント