■ワニが登場する絵本が好きだ。『わにわにのおふろ』小風さち・文、山口マオ・版画(福音館書店)『バルボンさんのおでかけ』とよたかずひこ(アリス館)『ワニぼうのこいのぼり』内田麟太郎・文、高畠純・絵(文溪堂)。中でも一番好きなのは、木葉井悦子『一まいのえ』(フレーベル館)。ところが最近、驚異のワニ絵本が登場した。『すきになったら』 ヒグチユウコ(ブロンズ新社)だ。

・

めちゃくちゃリアルな「ワニ」に、ある日幼気な少女が恋してしまう。だって、好きになってしまったのだから、仕方ないじゃない? 恋とは、そういうものさ。

・

オジサンにはわかる。その気持ち。でも、今どきの少女やヤングアダルトに、この「切ない気持ち」がはたして解るのだろうか?

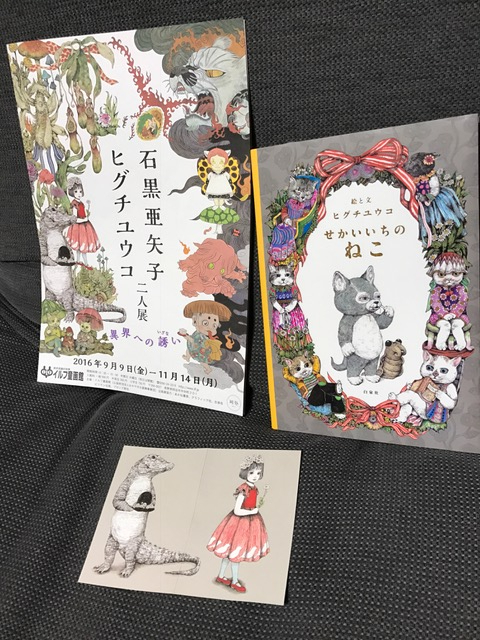

岡谷の「イルフ童画館」では、11/14(月)まで『ヒグチユウコ・石黒亜矢子二人展』をやっていて、『すきになったら』の原画が展示されていると知り、今日(11/6)の日曜日、 あわてて見に行ってきた。ワニの原画、すばらしかった! 『せかいいちのねこ』(白泉社)に登場する「迷子のアノマロカリス」もよかったよ。

ヒグチユウコ恐るべし! だな。イルフ童画館内は、彼女のファンの若い女の子ばかりで、50歳をとうに過ぎたオジサンは、思いっきり場違いの「およびでない」状態で焦ったぞ。でも、ぼくと同じ気分であろう、彼女に無理矢理連れてこられた、なんとも居心地の悪そうな彼氏(20代前半) を見た。それから、このところずっと機嫌が悪かった奥さんのために、予定していたゴルフをキャンセルして仕方なくやって来たと思ったら、なんだ漫画かよ! とでも思っているに違いない、おもいきり機嫌が悪い雰囲気の 40代男性とか、いたな。

・

でも、思いのほか良かったのが「石黒亜矢子さん」の展示だ。この人は絵が上手い。申し訳ないけれど、彼女の絵本は持っていなかった。京極夏彦氏と組んだ「妖怪もの」で知られた人なのか。最近では、糸井重里さんのツイートの中で「そのお名前」をよく目にした覚えがあるぞ。

売店を物色すると、サイン本は売り切れ。ポストカードもほぼ売り切れ。しまったな。もっと早く見に来るべきだった。仕方なく童画館を出て、いったん駐車場から車を出す。ここの立体駐車場は、なんと!「5時間まで無料」なのだ。じつは、これから甲府まで「あずさ」に乗って行く予定なので、車はこの駐車場に置いて行かなければならない。帰りは夜6時半過ぎの予定だから、午後1時半過ぎに再チェックインすれば、駐車料金は無料のままなのね。

■車を市営駐車場に置いたまま、岡谷駅から午後2時発のあずさに乗って甲府へ。午後3時過ぎ着。ライヴ・ハウス「桜座」 で『TON KLAMI トン・クラミ』佐藤允彦(p)高田みどり(perc)姜泰煥(as)のトリオ演奏を聴くのだ。櫻座は、ガラス工場だった建物を改装して劇場に作り直したという不思議な空間。

むかし、氷川台にあった転形劇場の「T2スタジオ」の雰囲気を、寺山修司の東北下北半島的古来日本のどろどろとしたイメージで掻き回したような、他ではちょっと見たことない空間だったな。毎年年末には「渋さ知らズ」の公演があるそうだが、なるほど、彼らにピッタシの劇場に違いない。

・

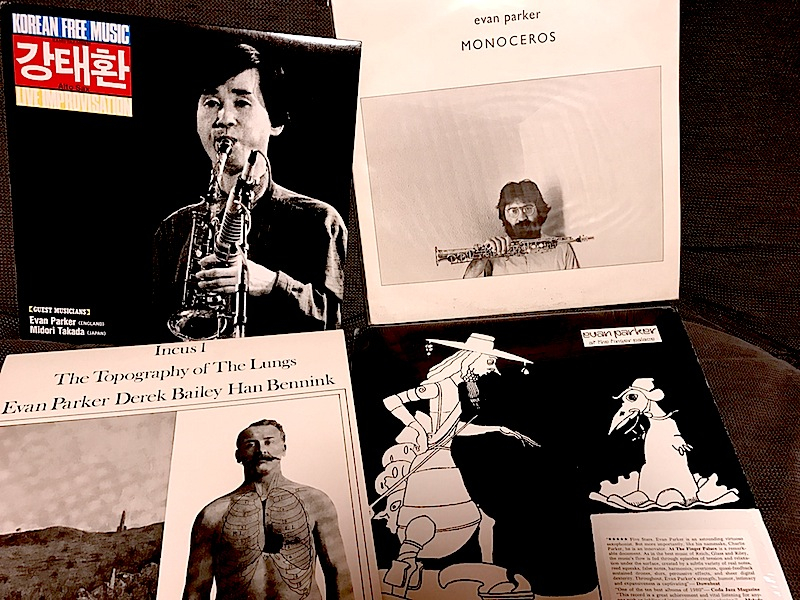

山下洋輔、富樫雅彦、ペーター・ブロッツマン、エヴァン・パーカーは、生で見たことがある。『AKU AKU』でだったかな。でも、佐藤允彦・高田みどり・姜泰煥(カン・テーファン)は初見。

最初にステージに登場したのは、佐藤允彦さんだ。おもむろにピアノを弾き始める。左手で繰り返される基礎音に右手が自由に乱舞する。ダラー・ブランドの『アフリカン・ピアノ』を、もっと知的に研ぎ澄まされた緊張感を維持した、素晴らしいソロ・ピアノだった。それにしても、 佐藤允彦さんは超ベテランなのに、繊細な指使いを駆使する一方、山下洋輔ばりの体育会系超パワフル演奏で、めちゃくちゃ若々しいかった。凄い人だ。

暫くして、舞台下手から高田みどりさんが鈴を鳴らしながら登場。マリンバとピアノのデュオが始まる。お互いに音を探り合う感じが、ビシビシと客席に伝わってくるぞ。インタープレイというのは、こういう演奏のことをいうのか。

そして満を持して姜泰煥の登場だ。音がデカイぞ! 驚いたな。アルト・サックスなのに、図太い音が朗々と劇場空間を占拠して、一瞬にして姜泰煥の世界へ引き込まれてしまったよ。とにかく、スケールの大きさが尋常ではなかった。大地の鼓動、マグマの唸り。地球そのものが僕に語りかけているような感じだった。

ぼくは、姜泰煥さんの日本で初めて出たレコードを持っている。ずっと前から、ぜひ一度、彼の演奏を生で見たかったのだ。

■ピアノにマリンバ、太鼓に銅鑼も打楽器だから、音は断続的に短いパッセージで連なる。ところが、姜泰煥のアルト・サックスは音が途切れることがない。まるで他の二人の対極を悠々自適に大河がとうとうとと流れる如く勝手にリードしてゆく。これが「サーキュラー・ブリージング(循環奏法)」だ。圧倒された。

今回、サーキュラー・ブリージング奏法を 初めて詳細に目の前で見た。ほっぺたを膨らませたり縮めたり。じつに不思議な光景だったな。

姜泰煥さん。特殊な奏法を駆使し続けるためか、アルト・サックス管内に貯まった唾液を、何度か管を外して排していたのが印象的だった。それから、頻回にリードを交換していたぞ。他のサックス奏者では見たことがない光景だった。リードを換えることで、サックスの音色が変わるのだろうか?

■演奏は、ソロ、デュオ、トリオと臨機応変に自由に変化し、ファースト・セットのラストでは3人が一丸となった異様な高揚感を体感した。姜泰煥さんのこの日一番の激しい演奏で、思わず身震いしてしまったよ。あぁ、来てよかった。第二部が終わって、これでおしまいかと思ったら、思いがけずアンコール演奏をしてくれた。この曲がメチャクチャよかったのだが、なんていう曲目なんだろう?

■佐藤允彦さんも是非一度ナマで見たかったピアニストだ。今日は長年の夢が叶って本当にシアワセだ。終了後、無理を言ってサインもしてもらった。佐藤さんには持参した『YATAGARASU』「珍しいの持ってるね」って言われたけど、佐藤さんのCD・LPは、『パラジウム』など古いものしかないのです。ゴメンナサイ。

■姜泰煥さんは、座ったままサックスを演奏する。そのことは以前から知っていたから、別に驚かなかったのだけれど、胡座をかいてサックス・ソロを吹く姜泰煥さんが、おもむろに左足を伸ばした。足が吊ったのか? いや、そうじゃなかった。彼はサックスの「あさがお」を伸ばした左足の太腿に押しつけ、アルトサックスを演奏しだしたのだ。まるで、トランペッターがミュート演奏するみたいにね。でも、聴いていて音がどう変化したのか、いまひとつ判らなかった。

・

■エリントン楽団みたいな重層的なハーモニーを、たった一人で再現しようとした盲目のジャズマンがいた。そう、ローランド・カークだ。ソロで演奏しているのに、何本ものサックスが同時に鳴っている演奏を再現するために彼が考え出したことは、一度にサックスを3本くわえて吹けばよいということだった。

それから「サーキュラー・ブリーシング」。息継ぎせずに、延々とサックスを吹き続ける手法。この奏法を確立したのが、エリントン楽団の重鎮、ハーリー・カーネイ(バリトン・サックス)だ。その後継者が前述のローランド・カーク。ただ彼の演奏は、見世物的でグロテスクなものとして聴衆には受け取られた。

・

そうは言っても、息継ぎせずにサックスを吹き続けることは大変な修練と体力とテクニックが必要だ。だから、この特殊技法を完璧にマスターしたミュージシャンはそうはいない。その、数少ないジャズマンが、イギリス人のエヴァン・パーカーだった。

エヴァン・パーカーのソプラノ・サックスのソロ演奏を記録したダイレクト・カッティング盤『モノセロス』を初めて聴いた時の驚きといったらなかったな。上手くは言えないのだけれど「サーキュラー・ブリーシング奏法」に加え、ソロ演奏なのに、同時に3人も4人も演奏しているように聞こえる「マルチ・フォニック奏法」を完璧にマスターして演奏しているのだ。ほんと、たまげた。だって、一度も息継ぎせずに、30分間ソプラノ・サックスを吹き続けるんだよ。信じられないよね。

・

■そしたら、エヴァン・パーカーと同い年の韓国のジャズ・ミュージシャンが、遙か遠く極東の地で、誰にも知られず理解されずに、まったく同じ「奏法」を開発したのだった。それが姜泰煥だ。

彼が「この奏法」を確立するまえには、エヴァン・パーカーを聴いたことがなかったんだって。信じられないよね。でも、同じ奏法でのサックス・ソロ(エヴァン・パーカーはソプラノ・サックス、姜泰煥はアルト・サックス

パーカーの演奏は、良い意味でも悪い意味でも、西洋のコンテンポラリー音楽の系譜に収斂される。ところが、姜泰煥の演奏は、たとえモダンなピアニスト佐藤允彦や現代音楽の打楽器奏者の高田みどりといっしょに演奏していても、不思議とジャズは感じない。ましてや現代音楽なんて感じじゃないな。

・

この感じを、うまくは言えないのだけれど、ジャズとも現代音楽とも違う、アジア文化圏の音が鳴っているのだよ。佐藤允彦さんのピアノ・ソロも、努めて西洋的モダンを隠して、東洋的アジアを感じさせる演奏だった。

・

VIDEO YouTube: Kang Tae Hwan 강태환 2013/07/14 @ Yogiga, Seoul part 1

それにしても、25年前にレコードで聴いて驚いた、姜泰煥さんの演奏テクニックは、もっともっと進化(深化)していてた。サーキュラー・ブリーシングも、ポリフォニック奏法(最先端のノイズ・ミュージックみたいにも聞こえたよ)も、必然的表現方法として、孤高の頂を極めた感じだ。目を閉じて聴いていると、風景が見えてくる。大地の息吹、荘厳な宇宙の広がり。能舞台の幽玄の世界観。

公演の終了後、姜泰煥さんの出を 待って、購入したCDにサインをしてもらった。ステージ上では異様な神秘のオーラに溢れた姜泰煥さんだが、オフの場では、大阪の新世界にでもいそうな、単なる老齢の地味なオッサンだった。ミュージシャンとしての自信と自負を持っているに違いないのに、そのオーラを消し去る術を知っている人なのだな。

あらためて、その真摯で木訥とした人柄と演奏に感化されてしまったよ。

・

■帰りは、甲府発18:05分の普通列車松本行きに乗車。19:25分岡谷着。めちゃくちゃ寒い。走って駐車場まで。6時間経つから、さすがに有料だった。ただし、250円。偉いぞ!岡谷市。

最近のコメント