■ハンバートハンバートの楽曲『さがしもの』は、一度聴いたらちょっと忘れられない印象的な歌詞と旋律を持った、愛すべき小品だ。この曲を好きな人は多い。驚いたのは、幼なじみと結婚したカップルの結婚式で盛んに使われているらしいということ。

以下のビデオなんか、ブルーノ・マーズ「Marry You」を使ったあのプロポーズ・フラッシュ・モブ を彷彿とさせて、兵庫県赤穂市立赤穂中学校が舞台という、その田舎っぽさを全面に出した素朴さ(それでいて色使いとかなかなかのハイセンスだ)が何とも微笑ましい。

VIDEO YouTube: さがしもの ハンバートハンバート 結婚式余興ムービー

・

■じつは「この曲」アルバム未収録で、2007年1月に出た『おかえりなさい』 のシングル盤に「ブラザー軒」と共に同時収録された。現在は 2枚組CD『ハンバートハンバート シングルコレクション 2002 - 2008』 DISC.2 の「3曲目」で聴くことができる。それから『10年前のハンバートハンバート』DISK.2「道はつづく --特別篇--」のボーナストラックとして、2006年10月29日に岡山でライヴ録音されたヴァージョンが17曲目に入っている。

・

ぼくがハンバートハンバートを聴き始めたのが『道はつづく』からだから、もう足かけ10年になる のだけれど、未だ一度も彼らのライヴに行ったことがなかった。去年、松本市アルプス公園で行われた「りんご音楽祭」 に出演したことは、後で知った。ただ、ここ数年毎年長野でライヴを行っていることは知っていた。

でも、伊那から長野は遠いのだよ。

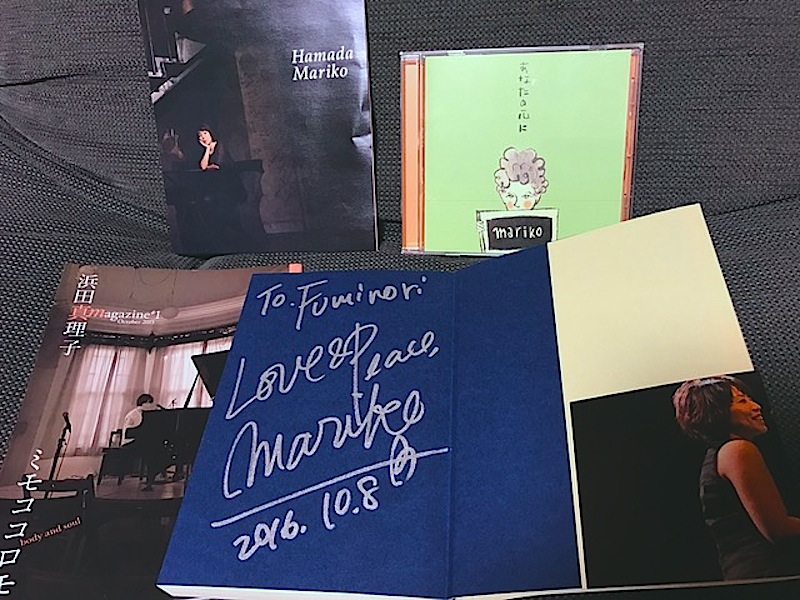

今年も彼らは長野へ来た。権堂アーケードの北にある老舗のライヴハウス「ネオンホール」で、10月14日(金)15日(土)の 2days公演。前の週の土曜日が、岐阜県可児市で「浜田真理子コンサート」だったから、ちょっと無理だよなぁって諦めかけていたら、妻が思いがけず「行く」と言った。息子も「行ってきていいよ」と言ってくれた。ぼくが長年かけて仕込んできた甲斐あってか、わが家は妻も息子たちもみなハンバートハンバート・ファンなのであった。

・

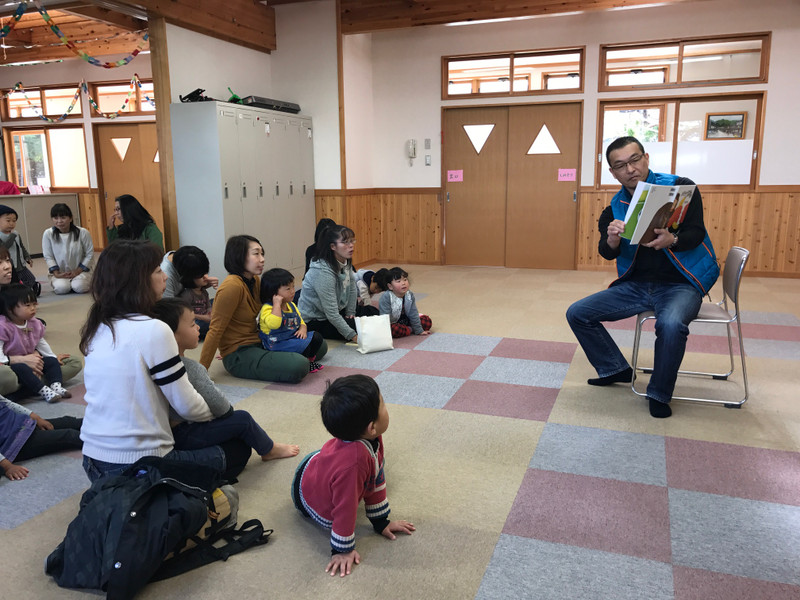

■当日の土曜日は、午後1時45分に外来を終了して、普段は夕方5時に行く犬の散歩を午後2時半に出発。しっかりウンコもさせて3時前には帰宅し、いざ長野へ。時間的には可児市へ行くのと変わらなかったな。1時間50分。長野は、インターを下りてから渋滞するのだ。「ネオンホール」を通り越してすぐ右側に有料駐車場があって満車じゃなく助かった。急いで受付を済ます。整理券番号は、64,65で「座れるか立ち見かギリギリですかね」と言われる。

80人近くが開演を待っていただろうか。若い人が多い。ぼくらみたいなオジサン・オバサンはいないぞ。それに、ハンバートハンバートのコンサート会場は「無添加自然食品」しか食べないような、一種独特な雰囲気を醸し出している「オーガニック・ファミリー」ばかりという噂は、長野では当たってなかったな。

・

開演まで、ネオンホール南側の小路に並んで待っていたのだけれど、ホールの対面に「憩 カラフルハウス」という謎の平屋施設が目に付いた。入場が始まって振り返って見たら、なんと! 公衆便所じゃぁないか。たまげたな。

「ネオンホール」というネーミングからは、ちょっと想像できないような「つたの絡まる」昔は白かったであろう外壁の古風な2階建て木造建築で、どこが「ホール」なんだよ! っていう雰囲気の狭い階段を昇った先の2階にあったのは、小さな小汚いライヴハウスだった。

いや、この雰囲気は決して嫌いではない。むしろ大好きだ。老舗のジャズ喫茶の感じね。実際、ステージ両サイドに「でん」と鎮座するスピーカーは、何と!あの名器「アルテック A7」じゃないか。入場すると、幸い前から4列目右奥に空席が2つあって、無事座れた。前列は、保育園児の女の子とお母さんだったので、視界も良くステージ上の良成さんと遊歩さんが間近によく見えた。よかったよかった。

(以下、当日のツイートから。一部改変あり)

・

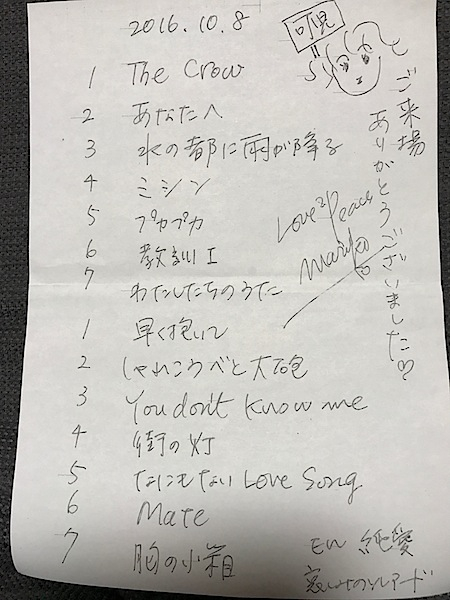

今夜は、長野市権堂のライヴ・ハウス「ネオンホール」でハンバートハンバートのライヴ。10年来聴いてきたが、目の前でナマは初めて。最高だった。伊那から2時間だったが、行って本当によかった。思いがけず大好きな「さがしもの」も聴けたし。「ツバメ」と「おなべ」 と、情けない「お兄ちゃん」のことを次男が歌った曲は新曲か? いいじゃないか。

続き)あと、SMAPの「SHAKE」のカバーがすごく好かった。「待ちあわせ」「さよなら人類」ほか『FOLK』収録曲は「夜明け」以外すべてやってくれた。渋いところでは「ぼくのお日さま」「まぶしい人」それに「ホンマツテントウ虫〜安里屋ユンタ」。安里屋ユンタは『東京暮色』でも聴いたな。

続き)意外だったのは、まるで夫婦漫才みたいな二人の絶妙な掛合トークだ。とにかくテンポがいい。それにオチの予想がつかない話ばかり。いや行き当たりばったりで、オチは用意されてないんだけどね。あまりに可笑しかったから、MCのみを収録した『IT'S ONLY TALK 2014』を買ってしまったよ。

・

■予想外だったのは、とにかく彼らのMCの面白さだ。これは実際にライヴに行かないと分からないよなぁ。ほんと面白い。ライヴ開始登場するなり、ステージ下手にある控室と隔てる「ドア」が「まるでトイレのドアみたい」という遊歩さんの一言に笑い、良成さんが「ネットで確認してみたら、去年と同じシャツを着てきちゃったよ。秋だからいいかなって思ったのにさ」に大笑い。

さらに、蕎麦屋で「大盛り」を頼んだら、ホントに大盛りでマネージャーは食べ残したとか、果物屋さんで雑キノコ(じこぼう・クリタケ)を見てたら、「ポポー」という名の謎の果物(緑色のアケビみたい)を買いに来たオバサンが「あ〜ら、あんた達知らないの、ポポー。黄色くなるとマンゴーみたいな味がして美味しいのよ!」と言って、ポポーをただで分けてくれたとか。

製麺所があったので入ってみたら、ばあちゃんが一人でやっていて、乾麺の蕎麦を買ったらオマケで「ラフランス」を一個、蕎麦の打ち粉まみれの新聞紙にくるんでくれたとか、別にたわいもない話なんだけど、テレビの「旅番組」が大好きな遊歩さんと全てに面倒くさそうな良成さんが、二人して絶妙な間合いで語られると、これが何だかメチャクチャ可笑しいのだ。

・

あとは、ネオンホールのトイレには無限に増殖する「謎の植物」があって、その芽を「ご自由にお持ち下さい」って書いてあって、気持ち悪いなぁと思いながら出てきて、ポシェットの中の化粧ケースを開けてみたら、その「謎の植物の芽」が10個入っていたっていう怪談みたいな話。それから、無印良品の大ファンである遊歩さんが、メールで無印良品にコメントを送った時の話とか。で、去年長野に来た時に、何故か「僕ら結婚するんです!」って言うカップルが多くて驚いたら、昨日もそういうカップルがいたんだよ、って話から「さがしもの」を歌ってくれたのだった。

うれしかったな。大好きな曲だからさ。

■そのあたりのことは「マネージャーさんのツイート」 にも載っています。

・

それから、ライヴで見てビックリしたのが「ふたりだけ」なのに超パワフルなパフォーマンスだったことだ。第二部最初の、SMAPの「シェイク」もそうだし、アンコールの「メッセージ」「おいらの船」の迫力は、CDの数十倍はあったぞ。ステージ上手には、アップライトのピアノが設置されていたので、良成さんはフィドルに加えピアノも弾いてくれた。曲目は忘れてしまったけれど、良成さんはキーボードも上手いのだね。

わざわざ2時間かけて長野まで行って、ほんとうによかった。来年も、もし彼らが長野に来るならまた行こう。絶対に。

・

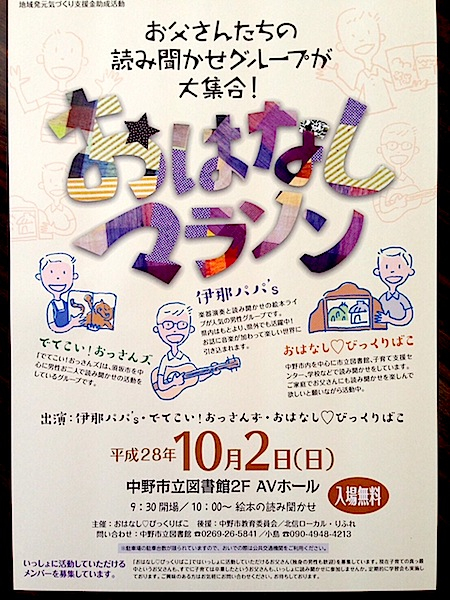

ただ本当は、ハンバートハンバートの2人には是非「伊那市」へ来てもらってライヴをして欲しいって、ずっと前から思っていたんだ。公式ホームページを見ると「個人からのライヴ招聘はお断りしています」と書いてあるのだけれどね。

浜田真理子さんを岐阜県可児市に呼んだのは、高田さんという、熱烈な個人的ファンだった。じゃぁ僕だって、ハンバートハンバートを伊那市に呼んでコンサートを主催することができるんじゃないか? 可児市で そう思った。

伊那市駅の少し南側、飯田線の線路沿いに築100年近くなる「蚕の繭の集積蔵」を改造した3階建ての「草の音」 がある。2階のスペースにはPA設備も整っていて、たびたびライヴも行っている。100人近くの集客が可能だ。蔵だから音響もいい。ピアノはないけど、ここなんて会場にどうだろう?

・

幸い、数々のロングセラー絵本を出版している「グランまま社」の田中尚人さんから「ハンバートハンバートのマネージャーさんは高校の同級生で、よく知っているんですよ」って話は、ずいぶん前に聞いていたから「ネオンホール」で田中尚人さんのことを出せば、伊那に来てくれるかもしれない、そう淡い期待を抱いて長野に向かったのだけれど、残念ながらネオンホールでは「それらしきマネージャーさん」にお目にかかることができなかったのだ。

勇気を出して、CDを購入するときに「マネージャーさんはいらっしゃいますか?」って、訊けばよかったな。失敗した。

最近のコメント