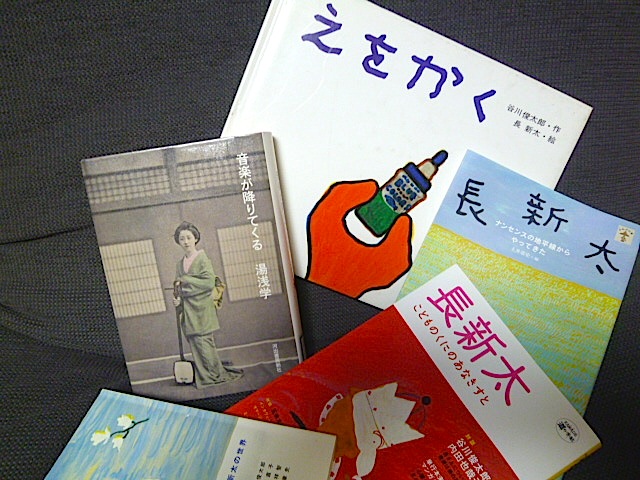

『えをかく』谷川俊太郎、長新太 +湯浅学

■『音楽が降りてくる』湯浅学(河出書房新社)が面白い。もったいないから、少しずつ少しずつ読んでいる。ちょうど、小西康陽のコラム本を読むような感じでね。で、先日ふと 177ページを開いて「かこうと思えば 長新太」を読んでみたのだ。いや、たまげた。音楽評論家の手による「絵本評論」というものを生まれて初めて読んだのだが、鋭すぎるぞ! 絵本関係者による「長新太論」はずいぶん読んできたけれど、こんな切り口、文章の組立方があったとは。ほんと驚きましたよ。(以下抜粋)

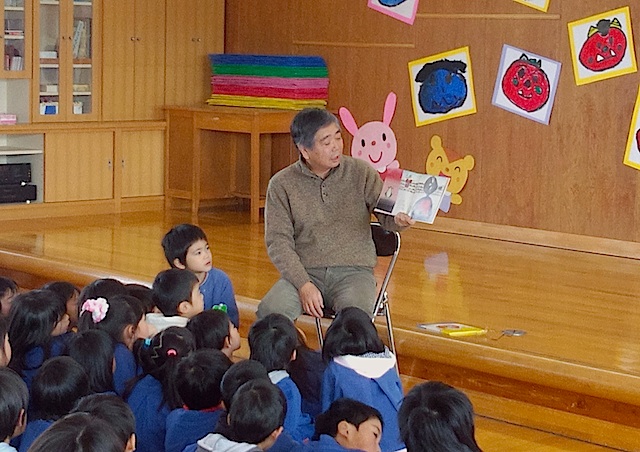

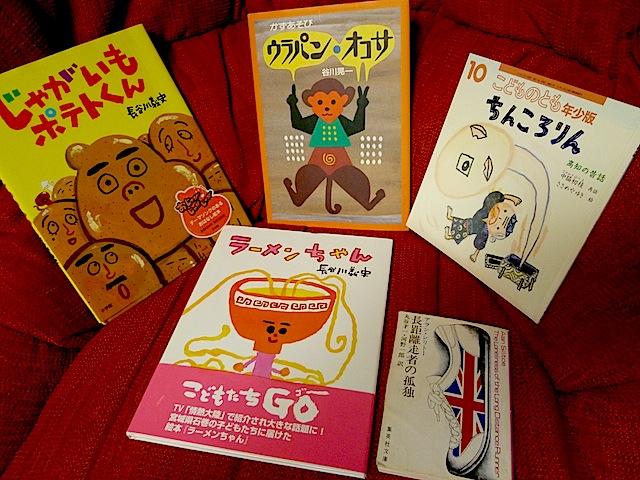

毎晩寝るときに娘に本を読んで聞かせていた。娘が生まれるずっと前、所帯を持つ前から俺の本棚には長さんの本がたくさんあった。今でもたくさんあり、その数は増え続けている。長女は長さんの本が好きである。『ゴムあたまポンたろう』は連続20夜読んだ後、二日おいてさらに10夜、その後も断続的に何回も何回もリクエストされた。

『つきよのかいじゅう』で長女は三歳のとき、シンクロナイズド・スイミングを知った。本の背がはがれてからも「ボコボコボコボコ ボコボコボン」と読まされた。

『おばけのいちにち』も『ちへいせんのみえるところ』も『わたし』も『おなら』も『やぶかのはなし』も読んだ。四年間、長さんの本を読まない日はなかった。

その中に『えをかく』があった。

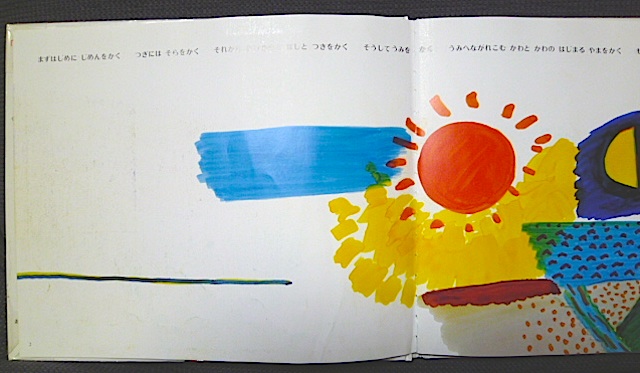

娘は谷川俊太郎も好きだ。『これはあっこちゃん』を読んで俺がクタクタになる様を見て大よろこびし、「じゃあ次、『えをかく』」というオーダーは、音読という修行であった。本を開いて、「まずはじめに、じめんをかく」

と声に出してみると、いつでも、ねっころがって読んでいるにもかかわらず、背筋がしゃんと伸びた。読み進みながら、音読の速度は増した。リズムがいいとか、のりが快調とか、そういうのとはちょっとちがった。音楽でいうグルーヴというものではなく、言葉と絵に、自分で発している音が加わって、ぐにゃぐにゃどたどたすいすいと動き出して止まらなくなってしまう。目の前に風景が広がるのではなく、次々に登場するものが日によってまったく異なった動きで重なり合ったり、ポコッポコッと浮かび上がってはあたりに漂っていったりする

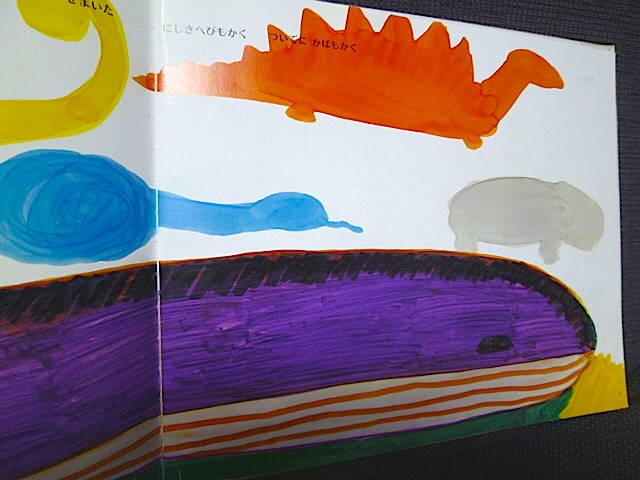

長さんの『えをかく』の絵は少しずつ、くぐもった発色になっていて、線のにじみが他の作品には見られない調子になっている。見開きごとに関連性のあるものが描かれているが、すべてがひとつの連鎖の中にある。『えをかく』は、もともと一編の詩として、今江祥智さんの編集する<児童文学1973 / 1>に発表されました。それを絵本にしようと、いじわるなことを考えたのも今江さんですが、長さんは一言半句たがえず、詩のとおりに『えをかく』というはなれわざで、みごと難問に答えてくれました。(『えをかく』復刻版あとがき)と谷川俊太郎さんは記している。

たとえば、長さんは「かぜをかく くもをかく くものかげを」かいてしまう。「かばもかく」がそのかばは薄い灰色の丸いにじみだ。このあっさりとした灰色のシミは、あまりにもあまりにもそこはかとなくかばなのだ。ああああシミジミと、かば。

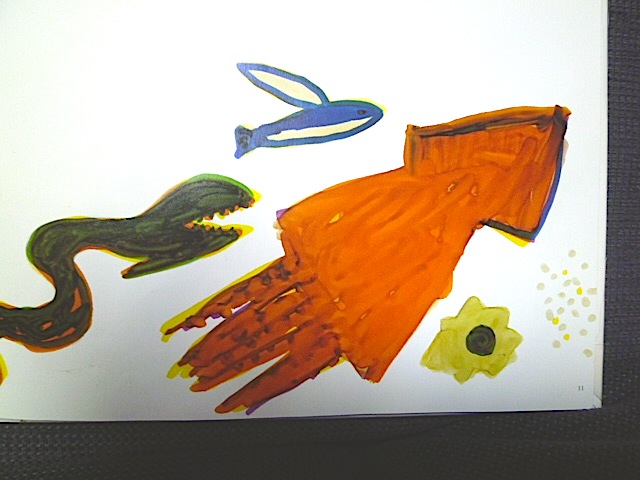

シミがシミジミしているのはあたりまえじゃないの、ばか。とおっしゃるかもしれませんが、その次の次のページを見てみなさいよ、あなた。 「めにみえない たくさんの プランクトンをかく」んですよ。かいてしまうんですよ長さんは。こんなにシミジミとしたプランクトンは、この世でもあの世でも長さんにしか、かけません。

ページの右の端に、薄い灰色と黄色いシミが点々とある、めにみえない、たくさんのプランクトン。その次に長さんは、ゆき、こおり、しも、ゆうだち、さみだれ、てんきあめ、ひさめ、はるさめ、おおあらし、それらをすべてかく。かいてしまっている。最初にこの本を読んだとき(二十七年前)は黙読だった。読んで聞かせる相手が俺にはいなかった。長さんはすごいなあ、と思った。子どもが生まれて、声に出して読みながら絵を見つめていたら

「ゆうべのゆめをかく しにかけた おとこ もぎとられた うで ながれつづける ちと くさりはじめた にくをかく つむられた めと かわいた なみだをかく」のあたりでだんだん胸がどきどきしてきて、「しわくちゃの おばあさんをかく いっぽんいっぽん しわをか」かれたおばあさんの上に四角いワクの中に「なまえ」と描いてあるのを見ながら「それから えのどこかに じぶんのなまえをかく」と読み上げるころには目が涙でいっぱいになっていた。

「そして もういちまい しろいかみを めのまえにおく」

と最後のページを読みながら俺は泣いた。最後の最後で再び、

「まずはじめに じめんをかく」

と読み終えて、俺は流れ落ちる鼻水を止めることができなかった。言葉と絵に乗せて俺の中の過去が渦を巻き、粒になって飛び散っていった。娘に知られぬよう素早く鼻をかみ、涙をぬぐった。

『長新太 こどものくにのあなきすと』(KAWADE道の手帖・河出書房新社)

p152〜153「かこうと思えば」湯浅学 より抜粋。

(俺、この本持ってたのに、湯浅氏の文章を読んでなかったのだ。失敗失敗。)

『音楽が降りてくる』湯浅学・著(河出書房新社)p177〜183に再録

最近のコメント