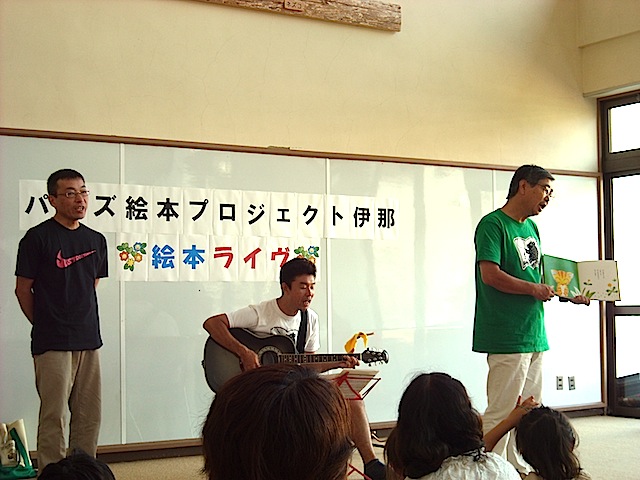

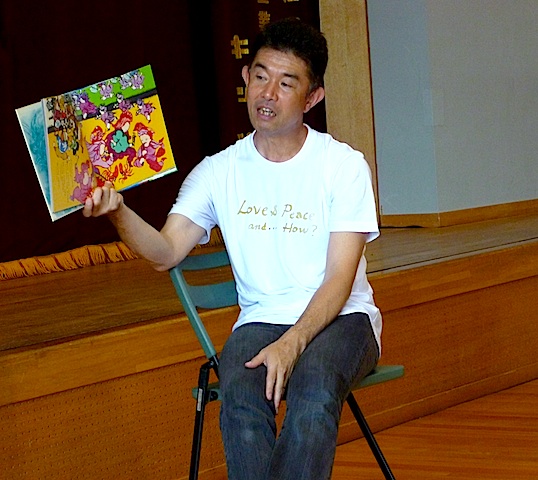

伊那のパパズ絵本ライヴ(その83)木祖村地域図書館

■9月11日(日)午前10時半から、木曽郡木祖村小学校内、木祖村地域図書館での「伊那のパパズ絵本ライヴ」(その83)が行われた。木祖村地域図書館司書の三井さん、いろいろとありがとうございました。送っていただいた写真、すみません勝手に使わせていただきました。

当日、母の三回忌だった僕と、伊東パパは欠席で、倉科・宮脇・坂本の3人で頑張ってくれました。ありがとうね!

----------------------------------------------------------------------------------------

倉科です。

木祖小学校、無事終わりました。

昨日は、小学校のプレイルーム、大人子供、計約40名くらい、

とても落ち着いて、よく聞いてくれました。久し振りの3人パパ’S、当日のメニューです。

1)『はじめまして』

2)『パパのしごとはわるものです』板橋 雅弘 ・文、吉田 尚令・絵 →坂本

3)『パンツのきまり』トッド・パール(フレーベル館) →宮脇

4)『カゴからとびだした』(アリス館)

5)『すいはんきのあきやすみ』村上しい子・作、長谷川義史・絵(PHP研究所)→倉科

6)『パンツのはきかた』岸田今日子・文。佐野洋子・絵(福音館書店) →全員

7)『うみやまがっせん』長谷川摂子・再話(福音館書店)→坂本

8)『へんしんマジック』あきやまただし(金の星社)→宮脇

9)『ふうせん』(アリス館) →全員

10)『世界中のこどもたちが』(ポプラ社) →全員

ふうせん、二人で頑張ってくれましたよ。

-----------------------------------------------------------------------------------------

最近のコメント