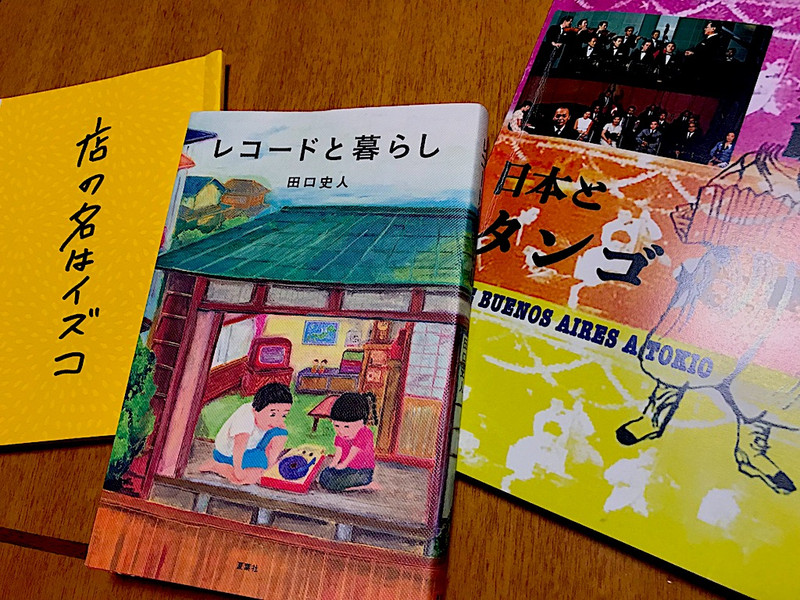

最近読み終わった本(2)『レコードと暮らし』田口史人(夏葉社)

「赤石商店」で、田口史人「出張レコード寄席」を聴いてきた。いやあ、面白かった。最後まで聴いてみないと判らないさまざまなドラマが、人知れず作られたシングル盤レコード、ソノシート、ラッカー盤一枚ごとに確かにあった。あと、ポータブル・レコードプレーヤーの音が案外良くって驚いた。

昨日「明石商店」で、高円寺「円盤」店主:田口史人さんのお話を聴いていて、TBSテレビ『マツコの知らない世界』に呼ばれるんじゃないかと思った。そしたら「タモリ俱楽部」に既に出演されていたのだね。

先日「赤石商店」で聴いた、田口史人さんの「レコード寄席」の最後にかけてくれたレコード、豊中市立第五中学校校長・田渕捨夫先生が退職する時の、あの感動的な言葉が、36ページに書き起こされて載っていたよ!『レコードと暮らし』。

続き)田渕捨夫校長先生のことば抜粋「いつも言う『過去』というものはみなさんの記憶にあるだけである。『将来未来』っちゅうものはみなさんの想像にだけある。実際に存在する実在は、今そこにあるみなさんそれだけなんだ」(『レコードと暮らし』田口史人著・夏葉社 37ページより)

続き)でも、田渕校長の言葉は、文字に起こした活字を目で追って読んでいても、伝わって来ないんだよなあ。ソノシートのレコードを、あの小さなポータブル・プレーヤーに乗せて、田口さんが神妙に神社の神主みたいな感じで、厳かにレコード針を落とすと、聞こえてくるのです。あの、田渕校長の声がね。

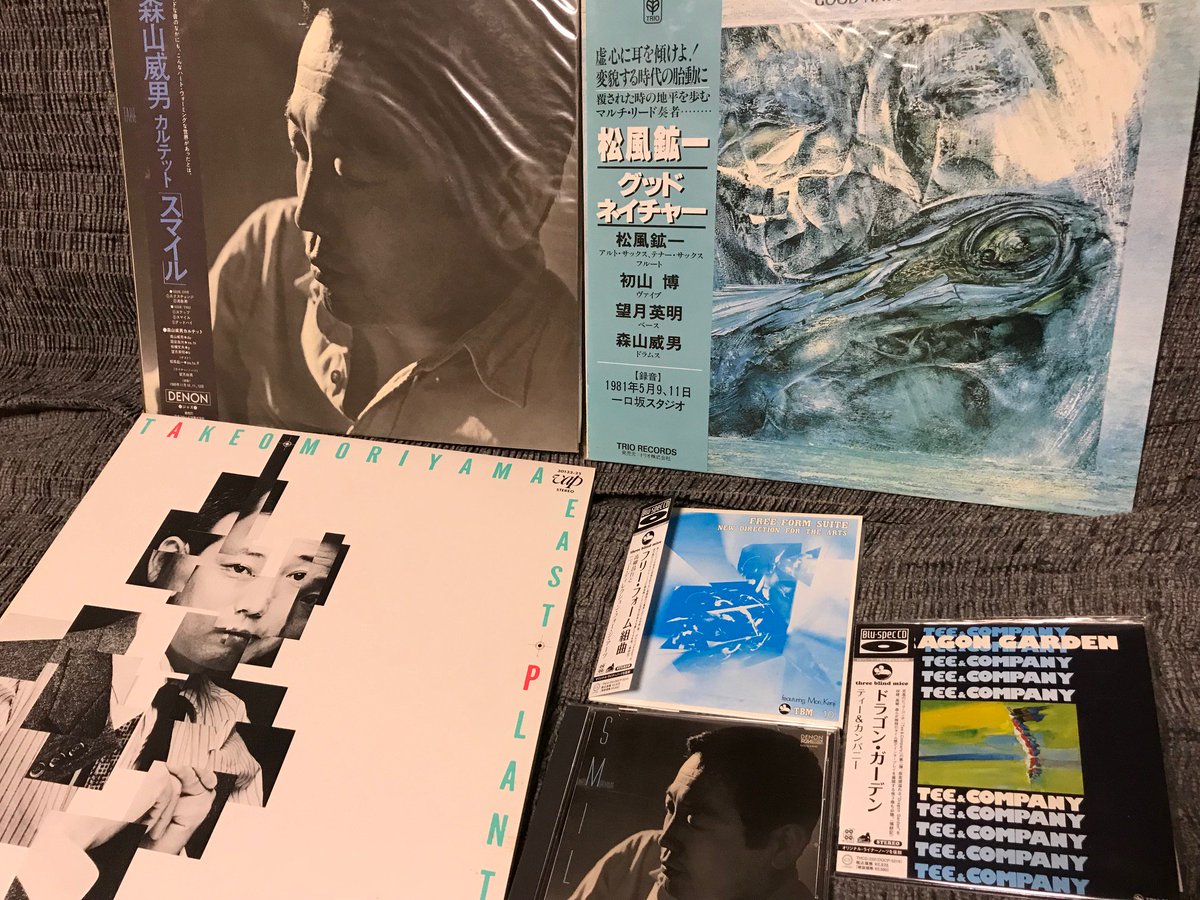

続き)先だって「赤石商店」にカレーを食いに行ったら、店主の埋橋さんが言った。「田口史人さんが帰る時、飯田線の時間がまだあったから、伊那北駅近くのレコード店『マルコー』に寄ってみたんです。そしたら、2階に案内されて、引き出しから「お宝」のレコードが次々と見つかった!」とのことです。

(以上は、ツイッターでの発言より再録)

・

・

■高円寺で、インディーズ・レコードや自作の自費出版本を扱う店「円盤」を経営する田口史人さんは、1967年の生まれだ。ぼくより9つも若いのが信じられないような、年期を重ねたこだわりのアナログ盤愛好家だった。肩まではかからない中途半端な長髪で、牛乳瓶の底のようなメガネをかける田口さんは、どことなく早川義夫の雰囲気があった。

レコード店に勤務したあと、音楽ライターとして活躍されていただけあって、とにかく文章が読ませる。淡々と書いているようでいて、対象物への限りない愛と慈しみが溢れ、内に秘めた熱情がメラメラと燃え出すような、読者のココロを鷲づかみする文章を書く人だったのだ。

・

■田口さんは車の運転免許を持っていない。だから、全国津々浦々、フーテンの寅さんみたいに、売り物のCDと本を詰め込んだトランクをぶら下げ、肩にはポータブル・レコードプレーヤーやレコードがたくさん入ったショルダーバッグという大変な出で立ちで、電車で移動巡業販売の旅を続けている。

営業の旅でありながら、レコードの仕入れ買取の旅でもある。その地方ならではの貴重な「出物」があるからだ。でも、彼が探しているレコードは、駅から遠く離れた郊外の「古道具屋」でしか扱っていない。古物商は、売れない在庫をたくさん抱えているから、その保管場所が必要だ。当然、地代の高い市街中心地に倉庫は持てない。へんぴな郊外にバラック仕立ての店を構えることになる。

伊那でいえば「グリーンファーム」であり、西春近広域農道沿いの古道具屋がそれだ。車を運転できない田口さんが、いったいどうやって「そんな店」を見つけ実際に訪れているのか、謎だ。そのあたりのヒントが、当日購入した「ホチキスでとめただけの簡易自主製作本:店の名はイズコ」に書かれています。この冊子も実に面白かった!

・

■前日の松本から飯田線に乗って伊那を訪れた田口さんは、赤石商店の埋橋さんに駅まで迎えに来てもらって、そのまま「グリーンファーム」へ。田口さんは以前にも訪れて中古レコードを多数見つけたのだそうで、今回も一枚 100円で購入したシングル盤を、当日の「レコード寄席」の始まりでまずはかけてくれた。

でも、激レア盤はそうは見つからない。田舎でも全国的に膨大な量が流通したソノシートがあふれている。中でもよく見かけるのが「佐渡交通」が製作して配った、佐渡観光記念ソノシートだ。全国各地から佐渡旅行に来た人たちが、地元へ帰って想い出にはじゃまなレコードだけ処分する。レコードの内容はほぼ同じなのだが、レコードジャケットは何故か100種類以上存在するという。

『レコードと暮らし』41ページには6枚だけカラーで載っている。切手収集みたいな感じなのか。田口氏は「全ジャケット」収集を目指していて、今回帰りに寄った「イチコー」で持っていなかった「佐渡交通レコード」を1枚見つけたのだそうだ。

田口さんの探究心は凄まじい。実際に佐渡まで行って佐渡交通本社を訪れ、いったいどんな人たちが「このレコード」を作っていたのか訊きに行ったのだそうだ。ところが、本社にはすでに担当者は勤務しておらず、分かる人が誰もいなくて「なんだか変な人が東京からやって来て困ったぞ」というドン引きの冷たい空気に包まれた田口さんは、結局「佐渡交通」では何も情報を得ることができず、淋しく会社を後にしたのだそうだ。せっかくはるばる佐渡までやって来たのにね。

・

そんな『レコードと暮らし』には載っていないエピソードの数々を、田口さんの「出張レコード寄席」で聴くことができます。瀬戸内海の直島で、村木謙吉の「おやじの海」が生まれた裏話も傑作だった。本には p106〜p114 まで大々的にフィーチャーされているけれど、当日の話では、それらのレコードにまつわる、さらに不思議なエピソードを披露してくれた。

という訳で、この本を読む前に田口史人さんの『出張レコード寄席』を実際に聴いてみると、本が10倍楽しめると思うワケです。

■いずれにしても、今年読んだ本の中では一番印象に残った「傑作本」です。(おわり)

・

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

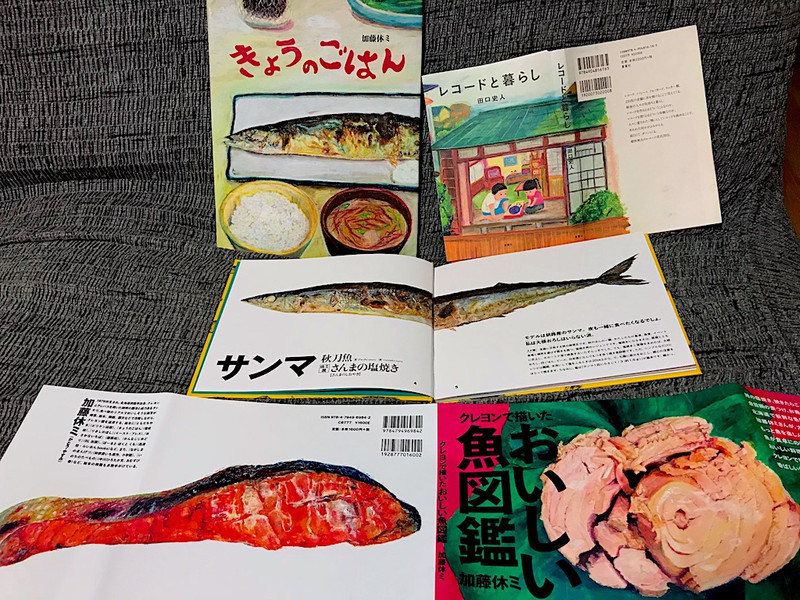

■追伸)本の表紙絵は、加藤休ミさんだ。彼女の細密クレヨン画はほんとうに凄い。絵本『きょうのごはん』(偕成社)以来のファンだ。

最近のコメント