・

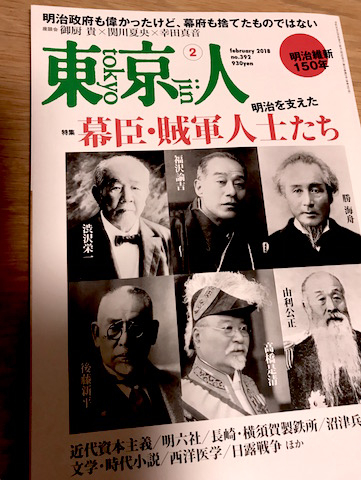

『解剖学者・三木成夫先生のことば』 上伊那医師会 北原文徳

もう10年以上前のことですが、茂木健一郎氏の『脳と仮想』を読んでいて、突然「あっ!」と思ったのです。もしかして「この人」のこと知っている。確か講義も受けたことがあるぞ! と。そこには、こう書かれていました。

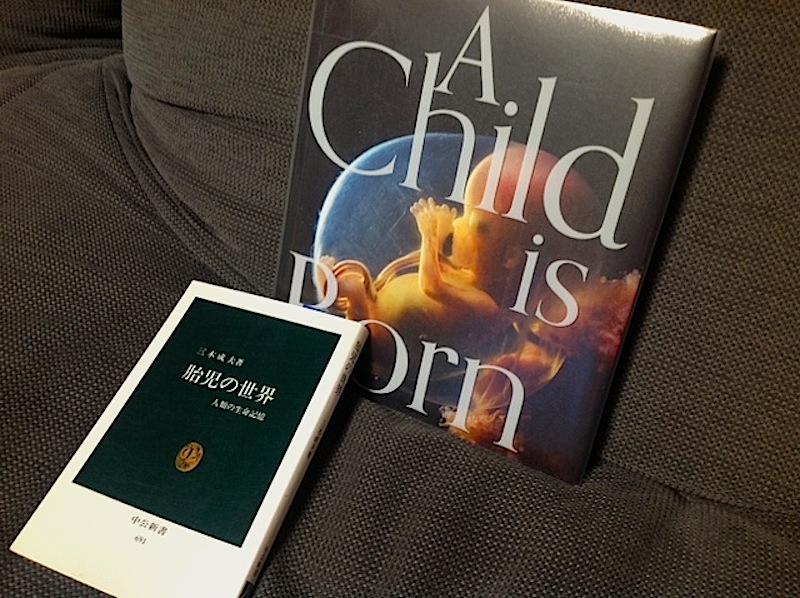

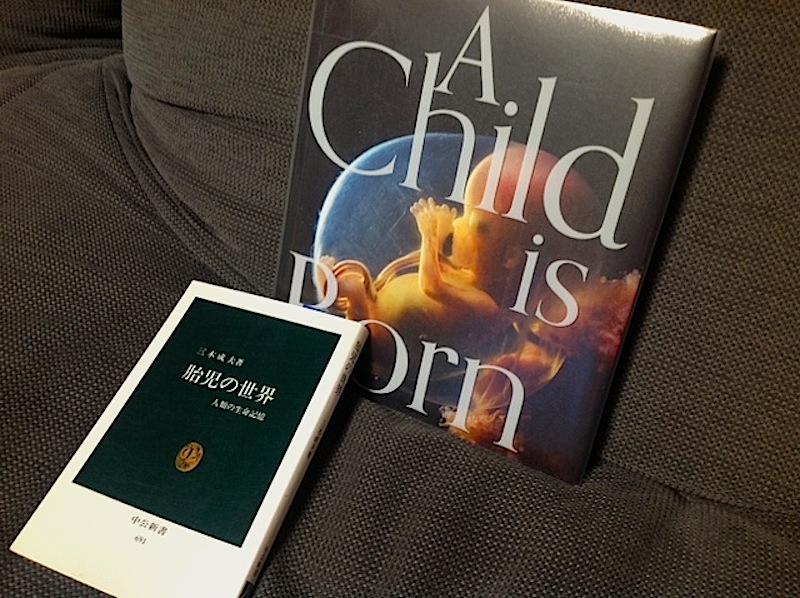

「昔、東京藝術大学に三木成夫(みきしげお)という生物学の人がいたらしい、ということは薄々知っていた。数年前から、ことあるごとに、『三木成夫という人がね』と周囲の人々が噂するのを聞いていた。解剖学の先生で、生物の形態や進化の問題について、ずいぶんユニークなことを言っていたらしい、ということも理解していた。人間の胎児が、その成長の過程で魚類や両生類や爬虫類などの形態を経る、ということを『生命記憶』という概念を用いて議論していたらしいという知識もあった。」(『脳と仮想』新潮文庫 p182 )

あれは大学2年生の時だから、1978年か。当時、筑波大学医学専門学群・解剖学教室の助教授だった河野邦雄先生が、東京医科歯科大学時代の恩師を毎年初夏に藝大から呼んで、2コマ連続で系統解剖学の特別講義を行っていました。あの時聴いた講師の先生が、まさにその三木成夫先生だったのです。

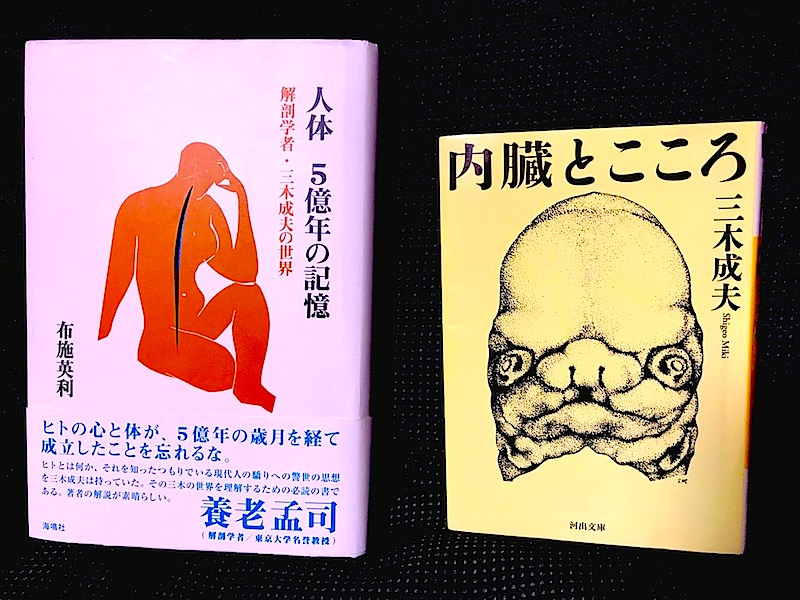

いまから40年も前に聴いた学生時代の講義の内容なんて、皆さんほとんど記憶に残っていないしょう? ところが、あの日三木先生が板書したシェーマやスライド、それに妙に熱のこもった先生の言葉が、断片的ではありますが、僕の頭の中には鮮明な映像として今でも焼き付いているのです。それほど強烈なインパクトがあったんですね。『内臓とこころ』三木成夫(河出文庫)の解説の中で、東大医学部解剖学教室の12年後輩にあたる養老孟司氏はこう言っています。

「三木先生の語り口は独特で、それだけで聴衆を魅了する。東京大学の医学部である年に三木先生に特別講義を依頼したことがある。シーラカンスの解剖に絡んだ話をされたが、講義の終わりに学生から拍手が起こった。後にも先にも、東大医学部の学生を相手にしてそういう経験をしたことは他にない。三木先生の話は、そういうふうに人を感動させるものだった。」

三木先生は、東大助手から医科歯科大の解剖学教室助教授として転出。ゆくゆくは教授就任と誰もが思った矢先、47歳の若さで突如、東京藝大の「保健センター長」に赴任します。この転身は未だ謎のままですが、当時の藝大生は、難関受験を突破した途端に精神を病んで自殺する学生が多発していたのだそうです。

これではいけないと危機感を抱いた大学関係者が「いのちの尊さ」を学生たちに実感してもらうべく、医科歯科大から藝大へ芸術解剖学の講義に来ていた三木先生に、学生への個別の精神衛生相談に加え、保健理論と生物学の講義を託したのでした。三木先生は東大学生時代に医学の道を捨てて、バイオリニストとしてプロの音楽家を目指そうとしたことがあり、また医科歯科時代には、自身の不眠と鬱病を克服した経験があったのです。

当時、三木先生から多大な影響を受けた藝大生はたくさんいました。布施英利(1980年入学)村上隆(1986年卒)会田誠(1989年卒)などなど。ただ、三木先生は1987年に61歳の若さで脳出血のために急逝します。したがって、三木先生の講義を直接聴いた学生はそれほど多くはなく、藝大では伝説の名物教授として今でも語り継がれているのです。

僕が聴いた講義では、三木先生はまず黒板に横長の「土管」と、その断面図を描きこう言いました。「人間はもともと1本の管(くだ)だったのです」と。その管の外側を構成しているのが、体壁系(筋肉・神経・皮膚)で「動物器官」、管の内側は内臓系(腸管・循環・腎泌尿器・生殖)で「植物器官」。その入り口が「くち」であり、その出口が「肛門」です。

「この口と肛門を同じキャンバス内に納めた人物画を僕は今まで一度もお目にかかったことがないんですよ。描けば間違いなく傑作になるって、藝大の学生たちには言っているんですけどね。」そう言って、三木先生は笑いました。

ヒトのからだは、地球生命5億年の進化の過程で、ちょうど古い温泉旅館が何度も建て増しして増築と改築を繰り返すように、部位によっては何重にも変形し姿を変えて出来上がっています。例えば、人間の顔の表情筋は魚の鰓(えら)の筋肉が変化したものなのだそうです。

三木先生は言います。人間の顔は解剖学的には内臓が露出(脱肛)している部分であり、特に唇は感覚がものすごく鋭敏で、いわば内臓の触覚であると。その話を聴いた藝大彫刻科の女子学生が講義のあと教壇にやってきて、三木先生の顔をまじまじと眺め、こう言ったのだそうです。「やっぱり、キスって本物なんですね」

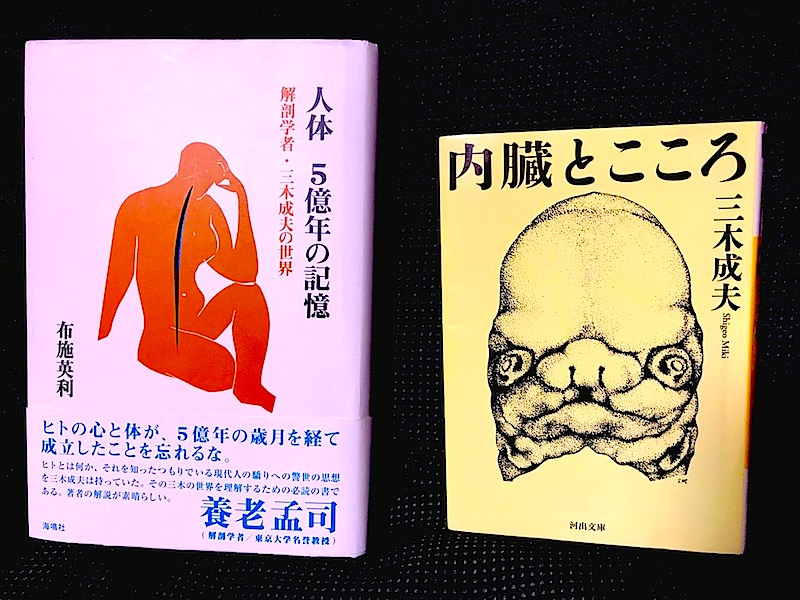

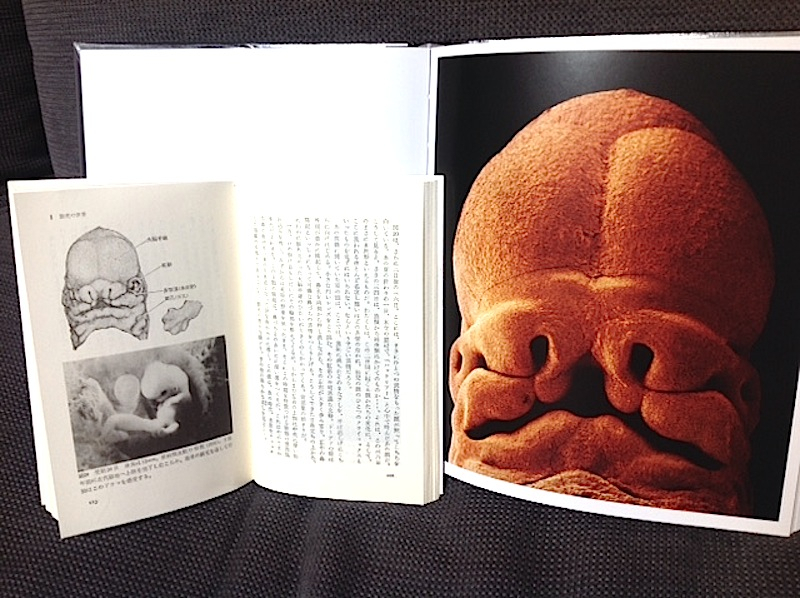

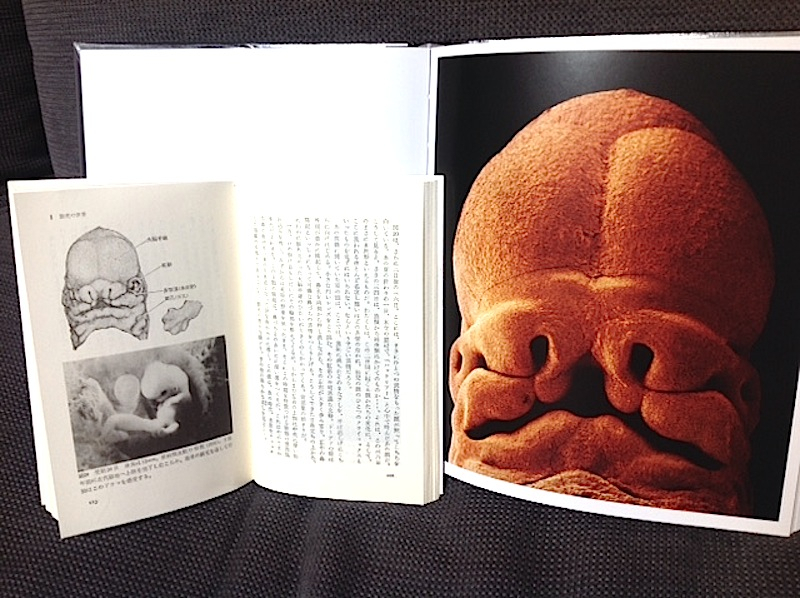

講義の中で、最も印象に残ったスライドがありました。それは、受精38日目のヒトの胎児の顔を三木先生が顕微鏡を覗きながら、正面からスケッチしたイラストです。ちょうど『内臓とこころ』(河出文庫)の獅子頭みたいな表紙イラストが、まさに「それ」でした。

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

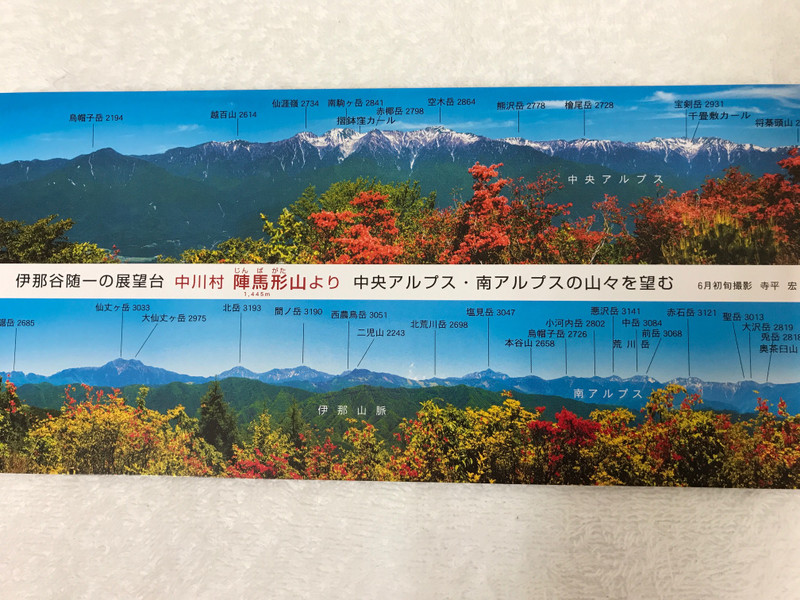

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

・

「個体発生は系統発生を繰り返す」そのことを実証したのが三木先生です。地球生命5億年の進化を、ヒトは受精32日目~38日目のわずか1週間で駆け抜けます。実際に三木先生がスケッチした胎児の顔貌を見てみると、32日は鰓も露わなフカ(古代魚類)の顔、36日がムカシトカゲ(両生類)、そして38日目はもう哺乳類の顔へと変化している。それは、アマゾンの密林奥深くに生息するミツユビナマケモノの赤ん坊の容貌そっくりなのでした。

30億年の昔から、30億回春夏秋冬を経験してきた我々の祖先。地球の自転・公転、月の満ち欠け、その太古から変わらない「宇宙のリズム」が、ヒトと共鳴し「内臓感覚」として今でも確かに保存されている。つまり、ヒトのからだの中には、宇宙の広がりと、遙かなる悠久の時の流れが共存しているのだと。それが三木先生が提唱する「生命記憶」なのです。

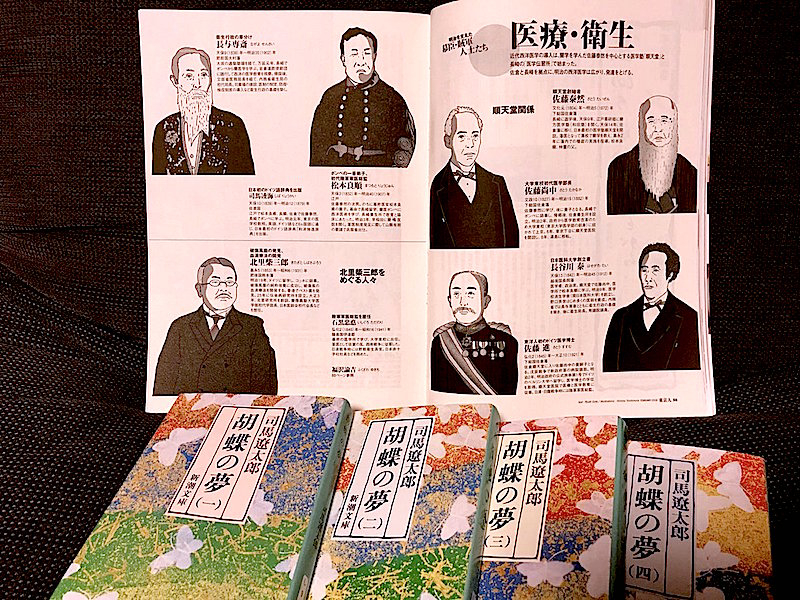

没後30年になる今年、三木先生の最後の弟子であった布施英利氏は『人体 5億年の記憶 解剖学者・三木成夫の世界』(海鳴社)を出版しました。表紙のイラストは「うんこ」色をした人体に、口から肛門にかけて「裂け目」が入っていて、カバーを外すと真っ青な海(もしくは宇宙?)が広がっています。すでに5刷の注目本で、三木成夫の世界観を分かりやすく解説した格好の入門書となっています。

ただ、あの独特の「三木節」を体感するには、埼玉県深谷市にある「さくらんぼ保育園」で、園児の保護者に向けて語られた三木先生の講演録『内臓とこころ』三木成夫(河出文庫)こそ読まれるべきです。この本は本当に素晴らしい! 子供の発達成長の様子が、そのまま人類進化の過程と重なって語られているのです。三木成夫先生のことを、吉本隆明氏から教わった糸井重里さんは、子供が生まれたばかりの知り合いに、よく「この本」をプレゼントしていたとツイートしていました。なんか、ちょっといい話ですよね。

(『長野医報』665号/2017年11月号 p17〜p20 より。一部改変あり)

最近のコメント