村上春樹氏が書いたライナーノーツに関して

■村上春樹『雑文集』(新潮社)を読んでいる。これ、面白いなあ。特に「音楽について」のパート。

最初の、別冊ステレオサウンドに掲載されたインタビュー「余白のある音楽は聞き飽きない」の文章は、伊那の TSUTAYAで立ち読みした記憶がある。(少しだけ引用する)

オーディオ雑誌でこんなことを言うのもなんだけど、若いころは機械のことよりも音楽のことをまず一所懸命考えたほうがいいと、僕は思うんです。立派なオーディオ装置はある程度お金ができてから揃えればいいだろう、と。若いときは音楽も、そして本もそうだけど、多少条件が悪くたって、どんどん勝手に心に沁みてくるじゃないですか。いくらでも心に音楽を貯め込んでいけるんです。そしてそういう貯金が歳を取ってから大きな価値を発揮してくることになります。そういう記憶や体験のコレクションというのは、世界にたったひとつしかないものなんです。その人だけのものなんだ。だから何より貴重なんです。(中略)

もちろん悪い音で聴くよりは、いい音で聴く方がいいに決まっているんだけれど、自分がどういう音を求めているか、どんな音を自分にとってのいい音とするかというのは、自分がどのような成り立ちの音楽を求めているかによって変わってきます。だからまず「自分の希求する音楽像」みたいなものを確立するのが先だろうと思うんです。(『雑文集』p87〜88)

■「日本人にジャズは理解できているんだろうか」という文章は、確かに全く思いもよらなかった視座を提示されていて、読みながらはっとさせられるのだけれど、所詮は1994年にアメリカ在住の著者によって書かれた、地域と時代限定の文章だと思う。残念ながら2011年の現在では、はたしてアメリカ本国で「ジャズ」という音楽が黒人文化や政治運動にどれほどの影響力を持っているのか甚だ疑問だ。

■「ノルウェイの木を見て森を見ず」はすっごく面白い。村上氏が、ビートルズのレコードを生まれて初めて買ったのが 1980年代に入ってからだと知って、ちょっと意外だったし、でも、そうだよなぁって一人ほくそえんだりした。

■あとは、村上氏が書いた、CDのライナーノーツが4本掲載されている。その白眉はラストに収録された「ビリー・ホリデイの話」だ。ちょっとキザだけれど、めちゃくちゃカッコイイ。黒人兵の彼女が着ていたレインコートの雨の匂いを、ぼくも嗅いだような気がした。まるで『海を見ていたジョニー』みたいな話で、作り話なんじゃないの? なんて勘ぐってしまったのだが、村上氏は2度も「これは本当にあった話」と書いているから、事実なんだろうなぁ。ほんとジャズだねぇ。

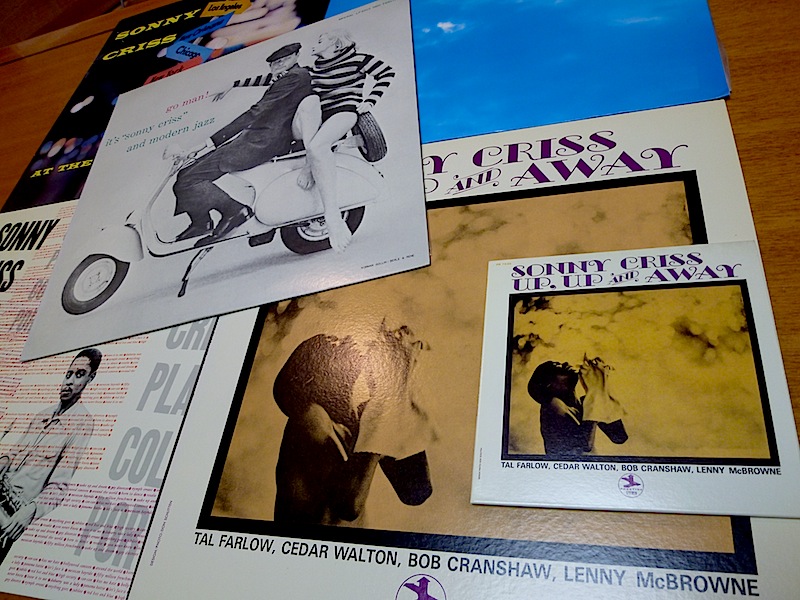

■ぼくが持っているLPレコード(数百枚)の中で、村上春樹氏が書いたライナーノーツが載っているのはたぶん「この一枚」だけだと思う。そう、ソニー・クリスの『アップ・アップ・アンド・アウェイ』だ。先だって、再発の紙ジャケCDを中古盤で入手したら、やはり村上氏のラーナーノートがそのまま添付されていた。ジャズのライナーノーツは、それこそ数百読んできたけれど、これが一番好きだ。2番目は、油井正一氏の『フラッシュアップ』森山威男カルテット(テイチク)に書かれたものか。

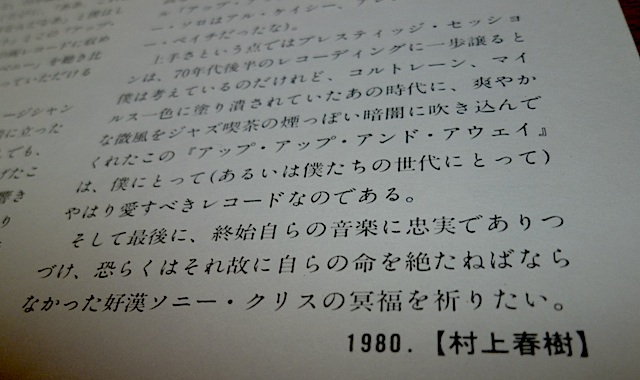

とにかく、この村上氏のライナーノーツが傑作で、チャーリー・パーカーが死んだ後のジャズ・アルトサックス業界がどうなって行ったかを、まるで落語家みたいな口調で軽妙に語っていて、そこそこのジャズ好きが「あいや!」と叫びたくなるツボを押さえた名文なのだ。でも、この『雑文集』に載ってないということは、たぶん村上氏の本に収録されることは永久にないのだろうな。残念だ。

ぼくが特に好きなのは以下の部分。

でも言ってみればこれは当たり前のことで、チャーリー・パーカーの音楽はあまりにもチャーリー・パーカー的でありすぎて、他人がどれだけそれを真似ようとしても、所詮下町の鉄工所の親父が、銀座の高級クラブのホステスを口説いているという図になってしまう。「テクニックがイモなのよ」なんて軽くあしらわれ、それじゃとテクニックを身につけて出直していくと今度は「柄じゃないのよ」と頭から水割りをかけられたりしてね……、とにかくこれじゃ浮かばれない。絶対に浮かばれない。

そこで「キャバレーならやはり東上線」と叫ぶエリック・ドルフィーやらオーネット・コールマンの出現となるのだけれど、こういうの書いているとキリないので、ソニー・クリスの話。

■ネットでググったら、村上氏は「スヌーピーのゲッツ」で知られる、スタン・ゲッツのLPにもラーナーノーツを寄せている。「ここ」でその一部が読める。ありがたいな。

あはは! 「ドーナツ・ホール・パラドックス」か。相変わらず上手いこと言うな、村上さんは。

最近のコメント