2012年7月18日 (水)

2012年7月12日 (木)

さらにCD『ハンバート・ワイズマン!』のはなし。

■ハンバートハンバートの佐藤良成は、和光高校→早稲田大学出身で、「COOL WISE MAN」のトランペット奏者、浜田光風さんは和光高校の4つ先輩なんだそうだ。ここの「タワレコ・インタビュー」を読むと、ハンバートハンバートのマネージャーも同じ高校の出身とのこと。 正直いって「COOL WISE MAN」ってバンド、知らなかったんだ。ごめんなさい。今回のCDを聴いて、あわてて YouTube をチェックしてみたのだが、どうも純粋なインスト「スカ」バンドじゃなくて、レゲエもやれば、サルサもジャズもお手の物といった感じで、手練れの強者ぞろいの曲者集団とみた。 そんな彼らのオリジナル「狼煙(のろし)」は、聴衆の不安を煽るようなマイナー・ワンコードで「パッパラッパ、パッパラッパ」と繰り返されるアップテンポの独特な曲調だ。それに佐藤良成が詩を付けて、佐野遊穂が力強くあっけらかんと歌う。でも、歌詞はかなりきわどい。これは明らかに福島第一原発のことを歌っているな。

JASRAC からの通告のため、歌詞を削除しました(2019/08/06)

■そんな不安を吹き飛ばしてくれるのが、次の「二人の記憶」だ。 これ、何度も何度も聞き込むうちに、妙に心の片隅に引っ掛かる曲なんだよなあ。そうだよ、恋している時は「この幸せ」が永久に続くと確信したよね。若かったんだな。バカだったんだな。 そうしてラストに収録された「ラストダンスは私に」。 これ、誰が選曲したんだろう? いろんなカヴァー曲を以前から歌っていたように思うが、この曲もレパートリーだったっけ? なんか、安心して聴けるな。すっごくいい感じ。 先日の渋谷タワレコ「インストアー・ライヴ」では、「サザエさんのテーマ」と、「リンゴ追分」を「スカ」で共演したそうだが、一体全体どんな「リンゴ追分」だったんだ?? まったく想像できないぞ。 それから、CD2曲目「23:59」て、人類滅亡まで、もう秒読段階に入りましたって曲だよね。それにしては何ともノー天気な曲調だな。すっごく好きだけど。 ■追伸:おまけのDVDには、「23:59」のPVと(これマジで笑える)、1年前(2011/06/26)に下北沢 Indie Fanculub でライヴ収録された「おなじ話」と「罪の味」が収録されている。 こうして聴いて見てみると、日テレ「2クール」主題歌『罪の味』って、そのまま「スカ」だったんじゃん!

2012年7月 7日 (土)

CD『ハンバート・ワイズマン!』より「おなじ話」の話。

■このあいだの日曜日、中学2年生の次男を車に乗せて松本のゼビオに向かう途中、先日購入したばかりの『ハンバート・ワイズマン!』を何気にかけたのだ。

そしたら、1曲目の「おなじ話」が始まってしばらくしてから、後部座席に座っていた次男が言った。

「これ、幽霊のはなし?」 「スルドイなお前! なんで分かったんだ? 彼女がもういないってこと。この曲はね、ハンバートハンバートの名曲中の名曲なんだよ。」

ぼくは感心しきったぞ。 「おなじ話」は、ハンバートハンバートの曲の中で一番知られた代表曲だ。幾つかバージョン違いがあるが、やはりオリジナルCD『11のみじかい話』1曲目に収録されたものが一番いいと思っていた。(シングル盤に収録された別アレンジのアコースティック版は『ハンバートハンバート シングルコレクション』Disc1 5曲目に入っている)

■しかし、ここ連日ずっと午前も午後も繰り返し繰り返し『ハンバート・ワイズマン!』のCDを聴いていたから、この最新ヴァージョンが案外一番いいんじゃないかと確信したのだが、今晩久し振りで「オリジナル演奏」を聴いてみてビックリした。 オリジナルはテンポが思いのほか速いのだ。「えっ?」っていうくらい速い。 それだからかもしれないが、女性ヴォーカルが冷たく「つっけんどん」な印象もつよい。もう、心ここにあらず、といった感じなのだ。

そして、この曲に関しては聴いていて「何とも不安で不穏な男女の居心地の悪さ」を感じてしまう。しかも、最終的には「この男女」は別れるみたいだし。そういう「どうにもならない切なさ」を歌った曲だと理解して正しいと思う。 ただ不思議なのは、「歌詞が不自然」なことろが多々あって、それがどうにも気になっていた。

彼女は、「いるのにいない」し、「いないのにいる」のだ。 という状況を矛盾なく説明するには、うちの次男が言うように「彼女は幽霊なのだ」って、解釈するしかないのではないか。 そう思った根拠は、内田樹センセイが著書『村上春樹にご用心』の中の、p58で「村上春樹の作品はほぼすべてが『幽霊』話である」と看破していることと関係している。

■ハンバートハンバートの名曲「おなじ話」に、なぜ人々が共感して涙を流すのかというと、それは村上春樹の小説を読んで「じん」とくる「切ない喪失感」と同じだからではないのか。つまりこの曲は、「死者と交流」する話なのだ。

■死者との交流で思い出したのだが、じつは、ハンバートハンバートは「そういう曲」をいっぱい歌っている。 「大宴会」「喪に服すとき」「陽炎」。そして、高田渡の「ブラザー軒」。

「東一番町、ブラザー軒。たなばたの夜。キラキラ波うつ硝子簾の向こうの闇に」「死んだおやじが入ってくる。死んだ妹をつれて 氷を食べに、ぼくのわきへ。」(菅原克己・作詞、高田渡・作曲「ブラザー軒」より)

あ、そうだ。今夜は七夕だったね。 という訳で、何度も繰り返し聴いてみて「おなじ話」に関しては最新盤がやっぱり一番しっくりくるんじゃないかと思ってしまう。ジャマイカのロックステディのリズムがスローでゆるく、切ない曲なんだけれども何とも心地よい。

YouTube: おなじ話 総天然色バージョン - ハンバートハンバート×COOL WISE MAN

もともと佐藤良成の「ぶっきらぼうな歌声」は、スカ〜ロックステディのリズム、ブラスアンサンブルと相性はよいはずだし、母親になって、なんか吹っ切れたような力強さを感じさせる佐野遊穂の歌声には、オリジナル版よりも不思議と人間的な暖かみがあるのだ。ホントは幽霊なのにね。あったかいのだよ。聴いていて。そこがいいんだ。

2012年7月 3日 (火)

CD『ハンバート・ワイズマン!』。いいじゃないか!

■今夜も引き続き、趣味の音楽の話題。といっても、いつだって趣味の話しかしないか。

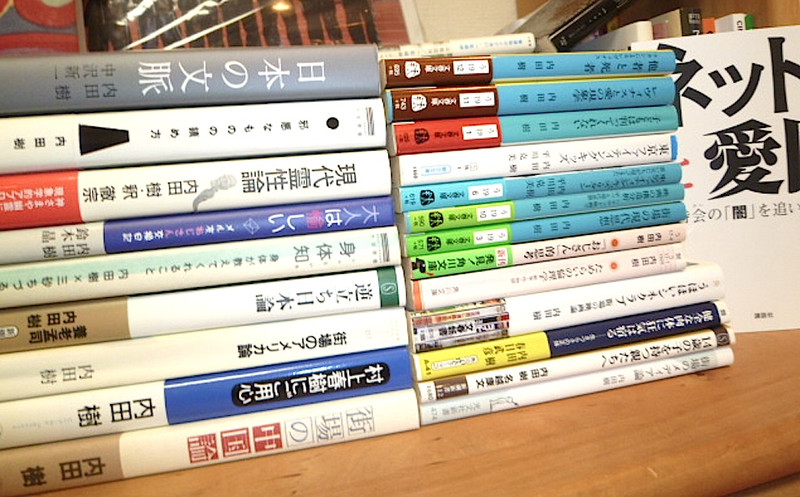

■いろいろとネットの記事を読んでると、出版業界はいよいよ大変な様相だ。とにかく本が売れない。この「矢作俊彦インタビュー」を読んでみると、作家さんにとっては、図書館も敵だ!

いや、それ以上に「音楽業界」は一歩も二歩も先行して危機的状況に陥っていることが、例えば「このサイト」の「ここ」とか「ここ」を読むとよく判る。

という訳で、とにかくCDが売れないご時世なのだ。

でも、ぼくにはどうもよく判らない。好きなミュージシャンの新譜が出れば、まっ先にレコード屋さんへ行って買うんじゃないのか? それがファンていうものだろう。

TSUTAYA でレンタルが出るまで待つのか? それは違う。ましてや、好きな作家さん宛に、図書館で借りて読みました。面白かったです! って、その作家さんに直でリプライするかな、普通しないだろう。ファンなら買うはずさ。本屋さんで。

■もちろんぼくは「ハンバートハンバート」のファンを自認してるので、彼らの新譜が出れば、たとえ、あこぎな「特典DVD付き初回限定盤CD」に騙されてでも、わざわざ値段の高いほうを購入する。

で、CD『ハンバート・ワイズマン!』の感想。

これは、いいんじゃないか。思いのほか、すっごくいい。

一番キャッチーな曲は、2曲目「23時59分」だ。

さっき、CDを聴きながら曲のコードをギターで確認してみたら、なんと!

C、F、G7、C の循環コードで出来ている。今どき信じられないくらい単純なコード進行なのだ。それなのに、今まで一度も聴いたことないくらい新鮮な楽曲に仕上がっている。とにかく「スカ」の軽快なテンポとブラス・アンサンブルが何とも心地よいのだな。(つづく)

2012年7月 1日 (日)

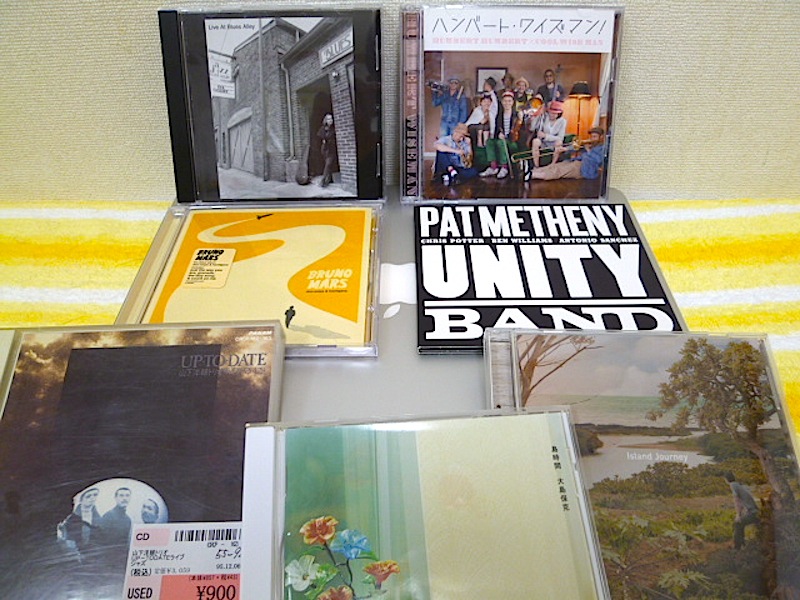

最近購入したCDたち

■エヴァ・キャシディ(Eva Cassidy)の『Live At Blues Alley』は、浜松『弁いち』親方の「板前日記」で先日教えてもらった、ぜんぜん知らない人だ。これは!? と思って、早速アマゾンで購入した。 聴き始めて驚いたのは、ジャズを中心にブルース、R&B、ゴスペル、フォークと何でも歌う人なのだ。ただ、ジャズ・ヴォーカルとしてはやや凡庸な印象はぬぐえなかった。 ところが、ライヴ中盤でのギターの弾き語りが始まってたまげてしまったのだ。なんなんだ、この人は!

■エヴァ・キャシディ(Eva Cassidy)の『Live At Blues Alley』は、浜松『弁いち』親方の「板前日記」で先日教えてもらった、ぜんぜん知らない人だ。これは!? と思って、早速アマゾンで購入した。 聴き始めて驚いたのは、ジャズを中心にブルース、R&B、ゴスペル、フォークと何でも歌う人なのだ。ただ、ジャズ・ヴォーカルとしてはやや凡庸な印象はぬぐえなかった。 ところが、ライヴ中盤でのギターの弾き語りが始まってたまげてしまったのだ。なんなんだ、この人は!  やはり白眉は、8曲目「Fields of Gold」と、その次の「Autumn Leaves」だな。これはほんと凄い。

やはり白眉は、8曲目「Fields of Gold」と、その次の「Autumn Leaves」だな。これはほんと凄い。

YouTube: Fields of Gold-Eva Cassidy

■この曲のオリジナルはスティングだが、「こちら」を見ると、リリックに加え、オリジナル演奏も聴けるのでありがたい。 彼女が歌う「Fields of Gold」が、どれくらいオリジナルを離れて「彼女自身の歌」になっているかがよくわかるのだ。

2012年6月23日 (土)

わが家に子犬がやってきた

■先週土曜日の夕方、わが家に子犬がやってきた。生後8週のオス。体重は1.5kg。もうただひたすら可愛い。

トイプードル(父親)と、シーズー(母親)のミックス犬。名前は、LEON と付けた。日本語、フランス語、スペイン語では「レオン」だが、アンドレア先生に聞いたら、英語よみだと「リーオン」なんだそうだ。レオン・ラッセルって言うのにね。

■わが家で犬を飼うのは初めてなのだ。しかも室内犬。トイレトレーニングとか判らないことだらけ。あたふたしながら、あっという間に一週間が過ぎた。でも、人間が犬の生活パターンに合わせたらダメだ。お互いに譲歩しつつ、それでも人間の生活に犬の方が我慢して付き合っていってもらわないとね。

犬のほうは、すっかりわが家に慣れた。人間の側も、新たな家族の一員として認め「犬といっしょの生活」にいつの間にか馴染んできたようだ。不思議なものだな。

■驚いたのは、息子たち(高1、中2)の可愛がりようだ。朝起きてきて犬と遊び、学校から帰ってきて犬と遊び、夕食後に犬と遊び、寝る前にまた遊ぶ。みんなから愛されて、犬も幸せだ。

でも、何よりも一番変わったのは、ぼく自身だな。毎朝6時には目ざめ、夜は午前0時には寝ている。この早朝の時間帯をもう少し有効に使いたいものだが、今のところ、犬と遊んでツイッター読んで NHKBSで火野正平が自転車こいでるのを見て、それでおしまい。それじゃあいけないぞ。

2012年6月19日 (火)

内田樹先生の講演会 at the 長野県立看護大学(駒ヶ根市)

■日曜日の午前中、駒ヶ根市の長野県立看護大学講堂であった内田樹先生の講演会を聴きに行ってきた。

言っちゃぁ何だが、ぼくは内田センセイのファンだ。

前々回にリビングの本を写真に撮った中には、センセイの本は一冊も写っていなかったが、納戸や寝室ベッド横に積み上げられた本の中から探し出してみると、すぐに20冊以上見つかった。読んではないけど、レヴィナスの訳書も2冊購入した。あと、納戸に積み上げられた段ボール箱の中には、『先生はえらい』(ちくまプリマー新書)『日本辺境論』(新潮新書)を含め4~5冊はあるはずだ。

■だからと言ってはおこがましいが、この日の講演内容は大方予測していた。

<以下、ぼくの勝手な妄想>

ポイントは福島第一原発だ。それから、福井県にある、関西電力「大飯原発」再稼働問題。先だってからネット上で話題になっていた、長野県上伊那郡中川村村長・曽我逸郎氏の話題から、6月15日の信濃毎日新聞社説要旨が、内田センセイが『「国民生活」という語の意味について』と題してブログに載せた文章と呼応していたこと。

そうして、内田センセイの祖先は「東北人」(山形県鶴岡出身)であること。庄内藩は、会津藩と共に戊辰戦争を戦った仲だ。そして会津藩開祖、保科正幸から信州高遠に行き着く。戊辰戦争の負け組は、明治以降ずっと虐げられてきた。そんな導入で、講演は始まるはずだと確信していたのだ。

ところが、実際の講演内容は、ぜんぜん違っていた。いやはや。

■この日の講演内容に関して「こんな話をする予定」という文章が、内田センセイによって前日の土曜日に書かれていて、月曜日に既にアップされているので、じつはもうここに書く必要はないのだった。

■この第13回日本赤十字看護学会の「趣旨」に書かれている『エビデンスブーム』とは、EBM ( Evidence-Based Medicine ) のことを言っている。すなわち、医療は「科学的根拠」に基づいて患者に対して施されなければならないということだ。科学的な基礎実験。ダブルブラインド方式による客観的で公正な臨床研究。疫学的、統計学的にも明らかに有意に治療効果があると認められた治療法を選択すべきである。つまりは、そういうことだ。

ところが、医学や看護の現場では、長年代々と継承されてきた「エビデンスでは証明できない、経験的直感」とでもいうべきことが、じつは大切にされてきた。内田センセイは、そういう話をされたのだ。

センセイはこう言った。

「医療従事者には、この『ある種の直感力』が必要なのではないか」と。

■内田先生が、何故よく看護の学会に講師として呼ばれるのか?

それは、合気道師範である内田センセイが極めた「武道の力」と、看護の世界で必要とされている「ヒーラー(癒しの力)」は近い(似通った)関係にあるからなのではないかと先生は言う。

武道で一番大切なことは、「気配」や「殺気」「危険」を感知する、センサーやアラームを磨くこと(すなわち「気の感応」)だと。

こうした能力は、人類が原始時代から生き残る上で最も大切な技として、親は子供たちに訓練してきたに違いない。だって、左の道を行って、いきなりライオンに出会ってしまったら、その人間は食われてお終いだ。だから前もって、左の道をこれから行くと、なんかとてつもなく危険な臭いがするという直感さえあれば、あらかじめ危機を回避できるのだ。

江戸時代までは「こうした能力」を効率的に身につける訓練方法が確立されていた。それが「武道」の修行だ。

ところが、明治以降、日本人は科学と進歩のエビデンスしか信用しなくなり、人間が原始時代から培ってきた「潜在能力」を磨く手段を放棄してしまった。そのために、福島第一原発の事故は起こってしまったのだ。

カタストロフというのは、よっぽどの悪条件が何重にも重なり合わない限り起こらない。そういうものです。福島第一原発職員の中に、アラームとセンサー能力を養ってきた人が1人でもいれば、この原発事故は起こらなかったはずですよ。内田センセイは、そう言った。

2012年6月16日 (土)

長野県に住んでいながら、意外と知らない事実について

■最近、びっくりしたことがある。

ツイッターのTLを読んでいて、なんだか「中川村村長」が「すばらしいこと」を言っているという噂を聞いたのだ。

で、検索したら直ちにでた。これだ。「国旗と国歌についての村長の認識は?」

同じ「上伊那」に住みながら、この村長さんのことはほとんど知らなかった。恥ずかしい。中川村の村長さんは、農業をするためにiターンで村民になった人で、現職を破って村長に当選。現在2期目。

■それから昨日、坂本龍一氏や町山広美さんら注目したのが昨日の「信濃毎日新聞・社説」。「これが法治国家なのか」だ。信毎は取っているが、社説はめったに読まない。ダメじゃないか。

そうして、一昨日の『中日新聞』に載っていた談話は、なんだかピンとこなかった内田樹先生のコメントだが、「ここ」を読むと、なるほど「そういうこと」かと、ほんとうに良く判った。

■で、さらにビックリしたのは、その内田センセイが今日のツイッターで

「さて、これから雨の中をロングドライブで長野県は駒ヶ根というところまで走ります。何時間かかるのかな。とにかく18時ごろまでに着けばいいので、のんびり参ります。晴れていたら気分のいい初夏のドライブだったんですけどね。」

「伊吹山にて、小休止。小雨が降り続けています。駒ヶ根着は14:00過ぎくらいになりそうです。今回は看護系学会で講演なのです。さて、もうひとふんばり。」

と、つぶやいていたのだ。

え!? もしかして、駒ヶ根の長野県立看護大学で講演するのか?

早速「長野県立看護大学」のサイトを見に行くと、「第13回日本赤十字看護学会学術集会」が、この土日で開催されていて、日曜日の午前中に内田樹先生の特別講演(市民公開講座)がある。

6月17日(日)午前 10:30〜11:50

長野県立看護大学講堂(教育研究棟2F)入場無料、誰でも参加可とのことなので、もちろん僕は行きます。

まさかこのタイミングで、内田センセイの講演を生で直に聴くことができるとは思いもよらなかった。ラッキーだなあ。

2012年6月12日 (火)

わが家のリビングとトイレに置いてある本をさらす。

■昨日、ツイッターで大阪府立大・現代システム科学域教授の森岡正博氏が、自宅リビングの本棚の何段目、左から何冊目にどんな本があるのかを、フォロワーからのリクエストに答えていた。意外な本が次から次へと出てきて、すっごく面白かった。

森岡正博氏は、ツイッターでこう言ったのだ。

本棚の本一冊晒すというのをやっているね。いま自宅リビングにある本棚25棚として、何番目の棚の左から何冊目に何がある?って聞いてくれたら答えましょうか? (メインの本棚は研究室にあるのでそっちは勘弁)

知り合い(同業者)の自宅に招かれると、どうしてもその人の本棚に目が行って、あれこれチェックしてしまうし、おもむろに本を取り出したりしてしまうのはなんででしょう。なんかその人の脳のストリップショーを見ているようで背徳的快感ではありませんか?

なるほどなぁ、って思った。

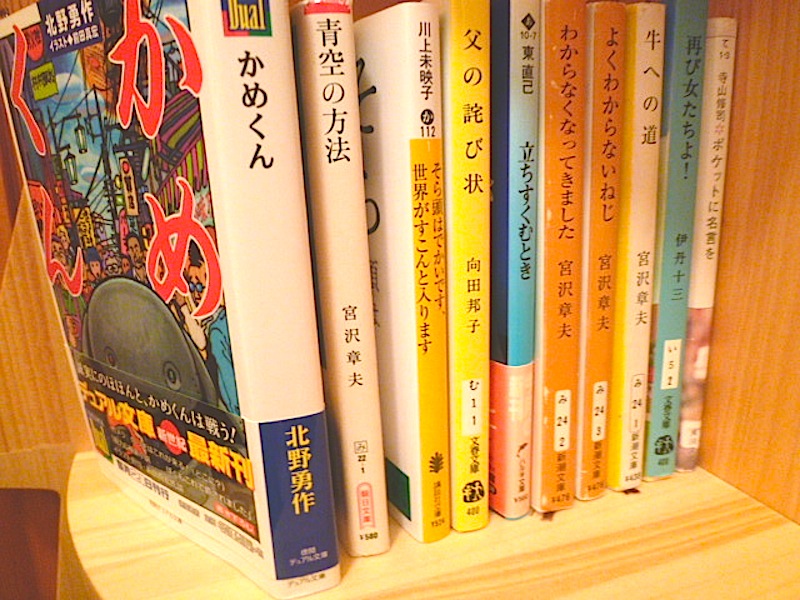

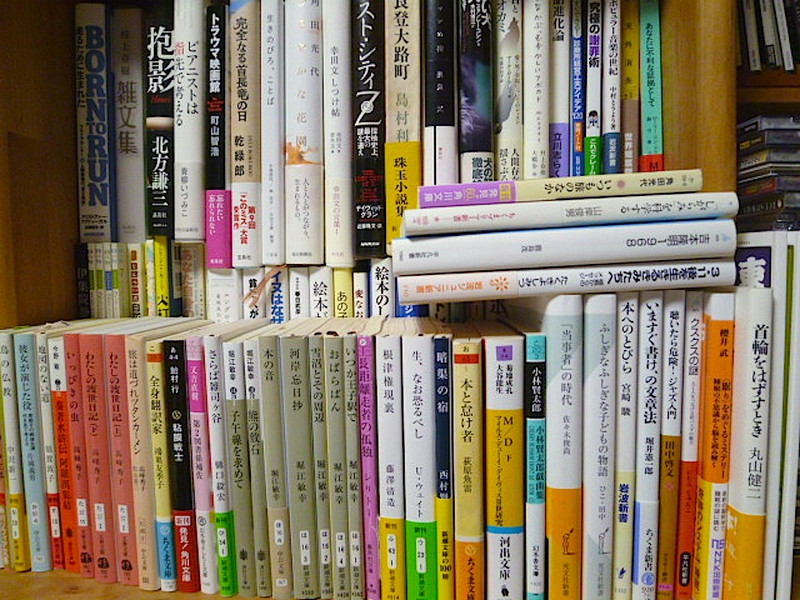

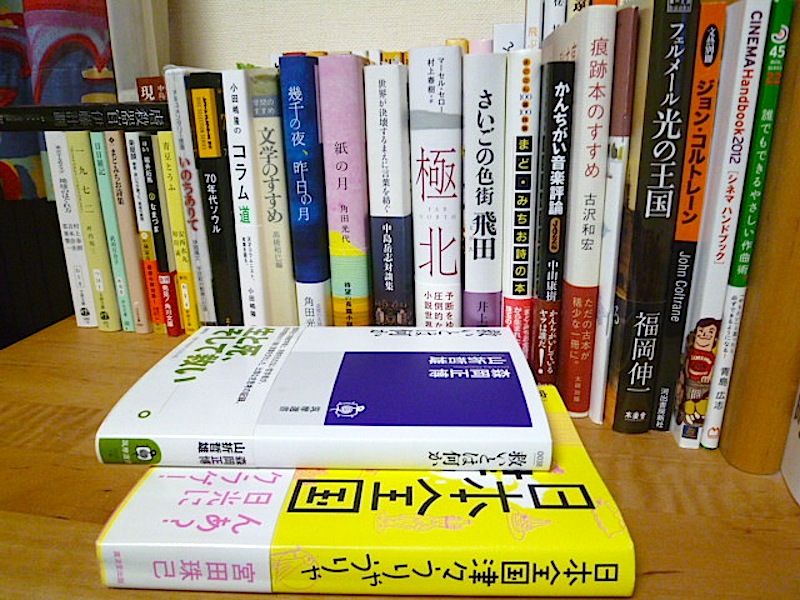

で、わが家のリビングには本棚はないのだが、なぜか本が積み上げられている。既読本と未読本との割合は、半々くらいかな。(写真をクリックすると、もう少し写真が大きくなって、本の題名が認識しやすくなります)

あとの本は、納戸の棚と2階の寝室の横、医院への渡り廊下などに本棚があって、入りきらない本が積み重なっている状態で、「どうにかしてよ!」と、毎度妻に言われ続けているのですが、どうにもならない。

■ついでに、わが家のトイレに置かれた文庫本です。

やっぱり、宮沢章夫さんのエッセイは「鉄板」だよな。

じつは、この下の段には椎名誠本が置かれているのだ。

『哀愁の街に霧が降るのだ』三部作と、『新橋烏森口青春編』と『シベリア幻想』。

2012年6月11日 (月)

保育園での内科健診が始まった

■保育園の内科健診の季節がまたやってきた。

例によって、健診終了後に絵本を読ませてもらう。

ただ、去年の春と秋の健診の時に読んだ絵本とかぶるのはマズイ。

そこで、ちょうど落語家さんが手帳に「いつ、何処の会場で、どんな噺をしたのか」細かく記録しておくように、ぼくの場合はTwitter に書いておいて、コピペで「このブログ」に記録を残すことにしたのでした。そういう訳なのです。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■5月18日 「天使幼稚園」:今どき全員半袖半ズボン。毎朝のマラソンに冷水摩擦。それに静直10分間。だから、みんなとても元気でした。アネモネ組で絵本を読ませてもらう。

1)『あーといってよ、あー』小野寺悦子・文、堀川理万子・絵(福音館書店)

2)『くいしんぼうのあおむしくん』槇ひろし作、前川欣三画(福音館書店)

■5月30日 「伊那保育園」:午後2時からBCG集団接種のあと、伊那保育園の内科健診。みんな元気。よしよし。健診終了後に絵本を読ませてもらったら、お礼にって、こどもたちが作った大きなメダルを首に掛けてくれた。うれしかったな。

読んだ絵本は、

1)『あなのなか』森あさ子(岩崎書店)

2)『でんしゃはうたう』三宮麻由子(福音館書店)

3)『きょうはみんなでクマがりだ』(評論社)

4)『ようちえんいやや』長谷川義史(童心社)

5)『びっくり、しゃっくりくしゃみにおなら』長新太(福音館書店)

なんか、読むのが難しい絵本ばかり選んでしまったなぁ。

こどもたちの反応がよかったのは、最初の『あなのなか』。赤ちゃん絵本とのことだが、年長児も注目する。この日は「はさみむし」を当てた男の子がいてビックリした。それに対して『きょうはみんなでクマがりだ』は、未だに上手に読めないのだった。途中でだれるのだ。いっそ歌にしてみるか。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■6月6日 「高遠第一保育園」:午後2時半近くと遅く着いたので、0・1・2歳児もお昼寝からからみな目覚めていた。また絵本を読ませてもらって、3時のおやつのフルーツゼリーをご馳走になる。

読んだ絵本は

1)『ふってきました』もとしたいづみ、石井聖岳(講談社)

2)『サンドイッチサンドイッチ』小西英子(福音館書店)

3)『たべてあげる』ふくべあきひろ(教育画劇)

4)『ふしぎなおきゃく』肥田美代子・作、岡本颯子・絵(ひさかたチャイルド)

『たべてあげる』を読み終わって、

「ピーマン残さずに食べられる人? にんじん好きな人?」って訊いたら、ほぼ全員がいっせいに「は〜い!」と大きな声で答えてくれた。あはは!

最近のコメント