落語『芝浜』考

(写真をクリックすると、大きくなります)

・

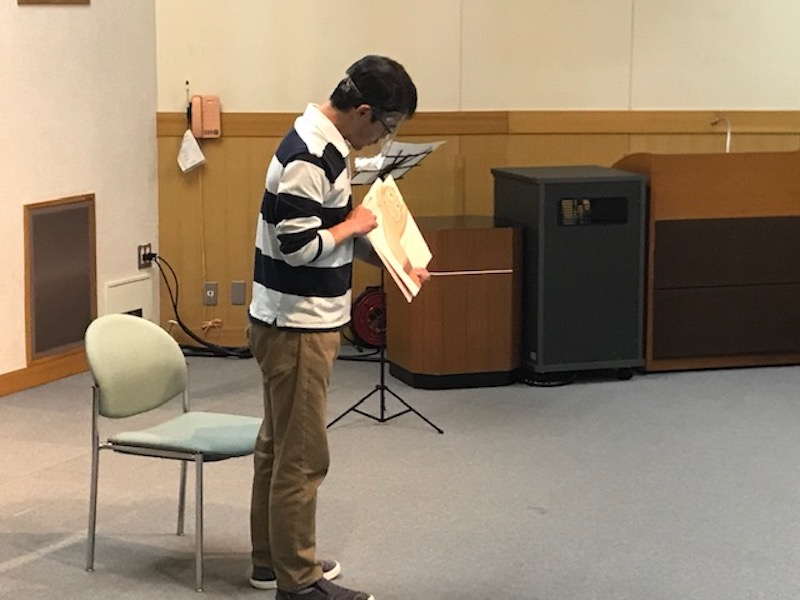

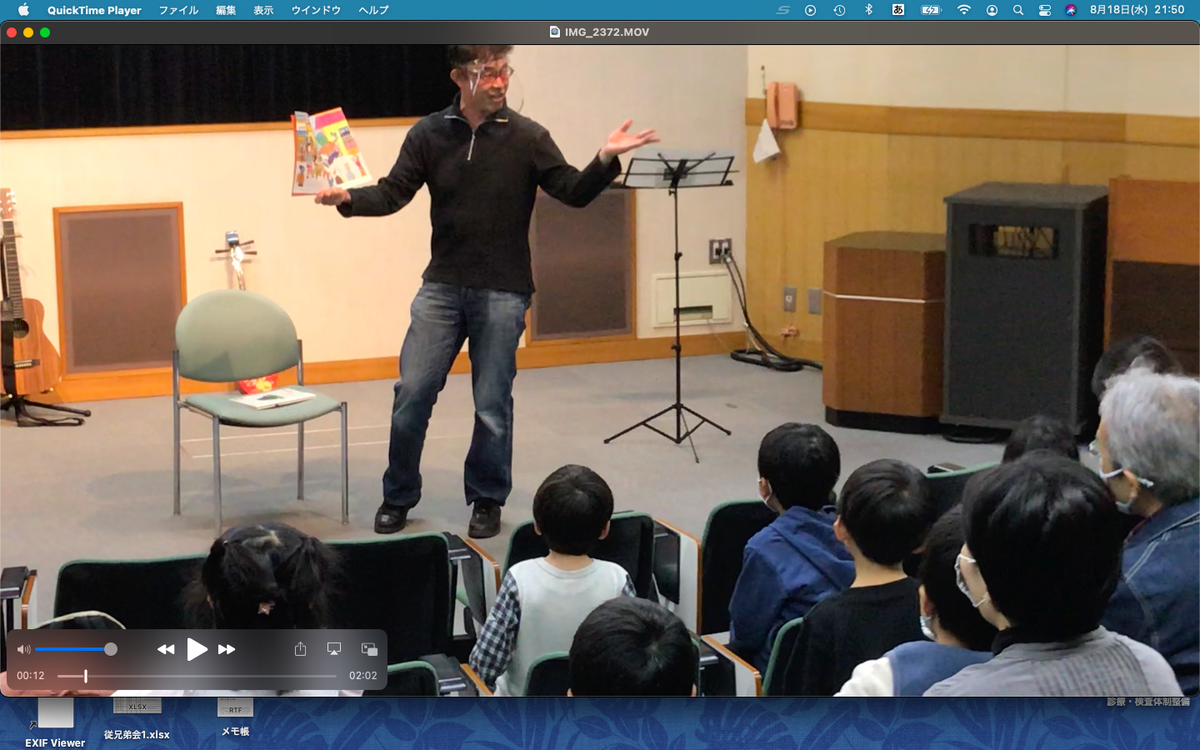

■12月26日(日曜日)の夜、伊那市通り町『旧紙庄』3階屋根裏倉庫にて、入船亭扇里師と AZUMI氏のライヴがあって聴きに行ってきた。旧市役所跡の市営駐車場に車を駐めて「さて」この冬一番の寒波にむせぶ夜に街へと繰り出したのだが「あっ!マスク忘れた!!」あわてて自宅に戻り新品マスクを持って再び駐車場へ。

7時開演なのに、5分遅刻だ。ドアはもう閉め切られている。でも開いた!「紙庄」の急な階段を上ると、まだ始まってはいなかった。よかった! 田口さんの弁によると、未だ来ない僕のことをわざわざ待ってくれていたらしい。ほんと申し訳ありませんでした。

・

■最初に高座に上がったのは扇里師匠。いきなし「芝浜」かあ?と焦ったら、軽い話『一目上がり』と『持参金』を演じて高座を下りる。寒い夜に、われわれ観客のエンジンをアイドリングしてくれた訳だ。

・

■続いて「なにわのブルースマン」AZUMI氏がアコースティックギターを抱えて登場。ちっとも歌わずに、延々とギターソロが続く。もう。めちゃくちゃ上手い! 初めて聴いたけど、もの凄いテクニックをさり気なく披露する、さすらいのギター弾き! ひょいひょいとオープンチューニングに変えたり、ボトルネック奏法もあった。しかも、歌声が渋い!!

でも、大阪のブルースマンと言えば、僕にとっては憂歌団の内田勘太郎だし、有山じゅんじ氏だ。もっともっと淀川のドブ臭さに満ちたギター弾きたち。でも、AZUMI氏のギターはちょっと違う。不思議と、コテコテのブルースではないのだな。

・

何だろう? うん、そう。艶歌(演歌)だ。藤圭子や、そして何故か「三上寛」を聴きながら思い浮かべていた俺だった。ただ、ラストで歌ってくれた、この12月、ちょうど10日ほど前に、十三でのライヴの打ち上げ帰りに拾って乗って、御堂筋をひたすら南へ突っ走るタクシーの運転手のことを歌った「トーキング・ブルース」。これにはちょっと驚いた。まるで上方落語を聴いているみたいだったからだ。大阪芸人の「ノリ突っ込み」の間。AZUMI氏の語りはまあ絶妙だったのだ。めちゃくちゃ面白くて、やがて寂しき哀愁ただよう余韻がたまらない。大満足でした。

・

でも、寄席で言えば「トリ」の演者が『芝浜』をやるのを分かっていて、言わば膝代わりの役割(そう言っちゃあ失礼だけれども)の人が、しかもミュージシャンなのに落語家が本職の「語り」を先にやって大受けしちゃって、いいんだろうか? ぼくはそう思ってしまったのです。AZUMIさんごめんなさい。

・

■暫し休憩のあと、扇里師匠が再び高座に上がる。演目はもちろん『芝浜』だ。この噺のことを立川談志は「年末恒例の第九みたいになっちまったなぁ」と言っていたっけ。談志は、三代目桂三木助が演じた『芝浜』を基本踏襲したが、自分が納得するためにどんどんどんどん進化(深化)させていった。でも『談志絶倒昭和落語家伝』(大和書房)の42ページでこんなことを書いている。

・

そして桂三木助、十八番中の十八番といわれる『芝浜』は嫌いだ。気障(キザ)なのだ、やりすぎなのだ。出だしいきなり「翁の句に……」、翁、つまり芭蕉である。「芭蕉の句に、明けぼのや、しら魚白きこと一寸……」てなことから入っていく。

また、朝方の浜辺に立って、「おー、いい匂いだな。この香りは忘れらんない」とか、「おー、帆立が帰ってきやがった。早えェな。ああ、もう帰ってくるところを見るてえと、早く出かけているんだ。働いている人がいる。早い人がいるんだ。怠けちゃあいけねえなあ」。

つまり、人情的、常識的なものを基準にして始まるこの『芝浜』に、私は嫌悪感すら覚えた。

■そうまで言った談志師匠。この噺を何故か演じ続け、晩年には談志生涯の十八番とまで言われるようになった「大ネタ」だ。不思議なもんですな。

・

・

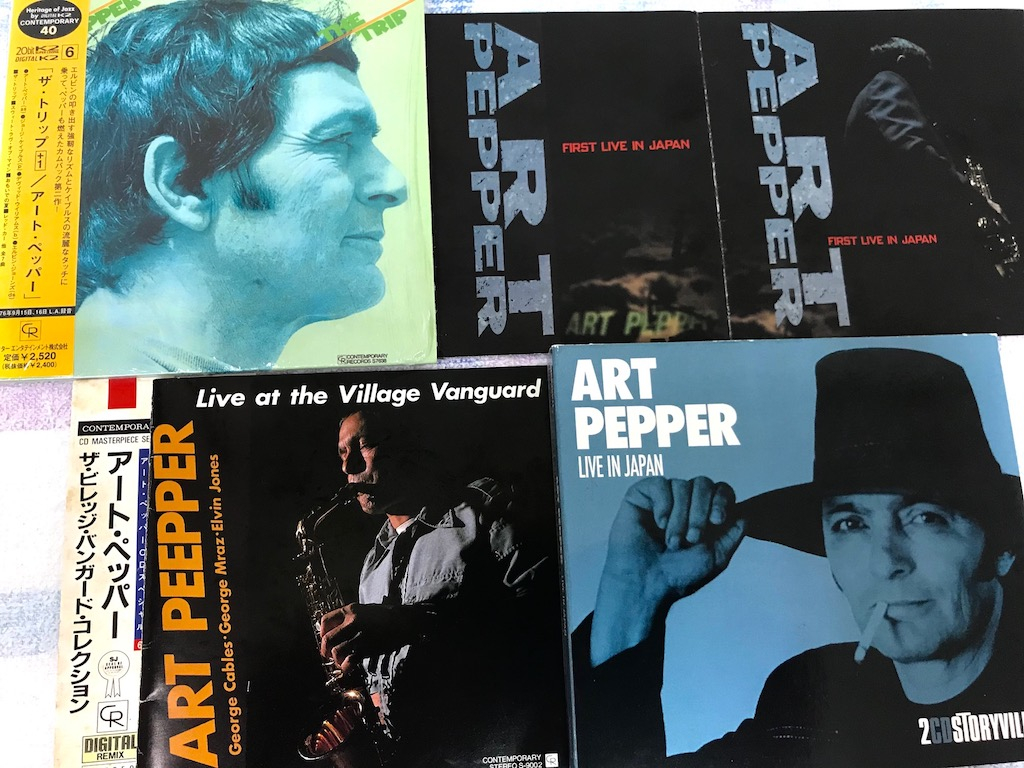

■今回、入船亭扇里師匠の『芝浜』を聴いて驚いたのは、この「桂三木助版の芝浜」を正統に受け継いでいることに気付いたからだ。

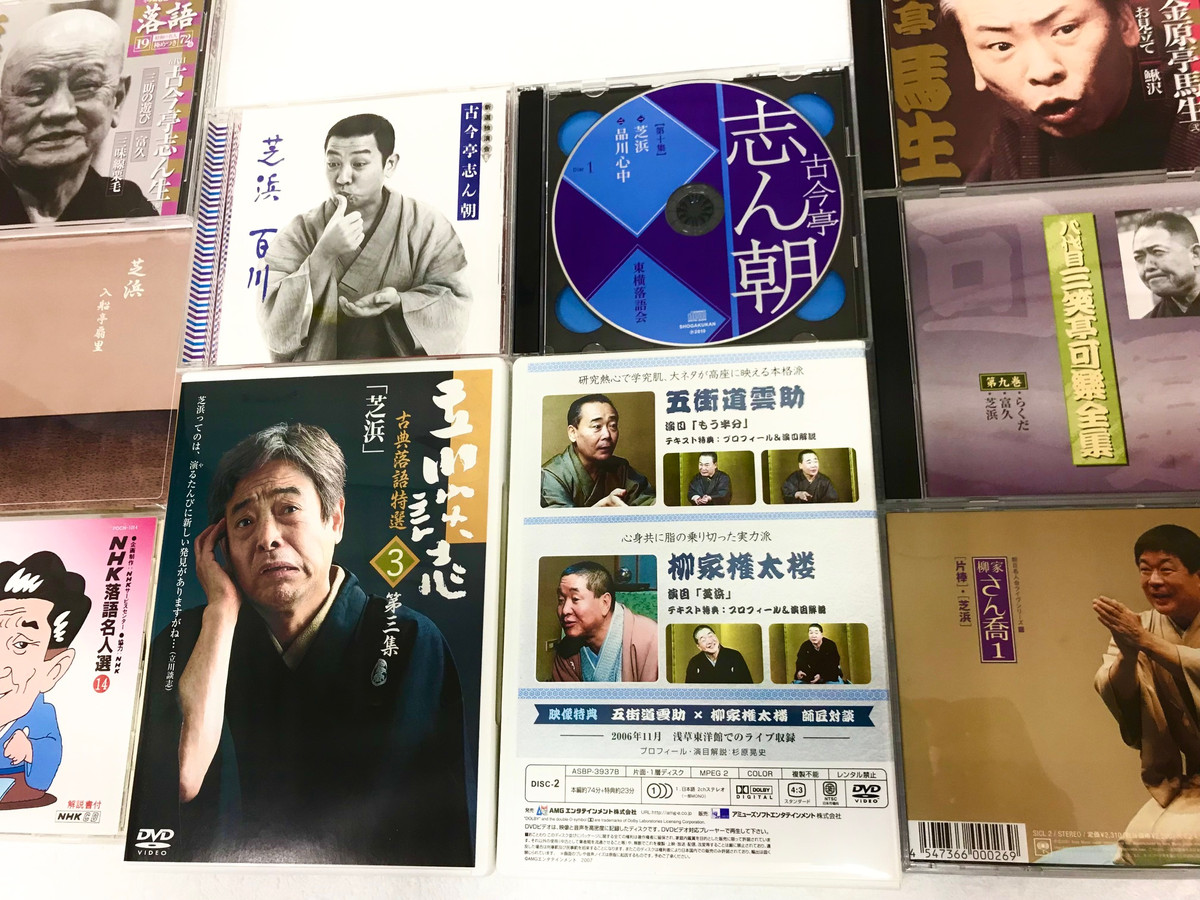

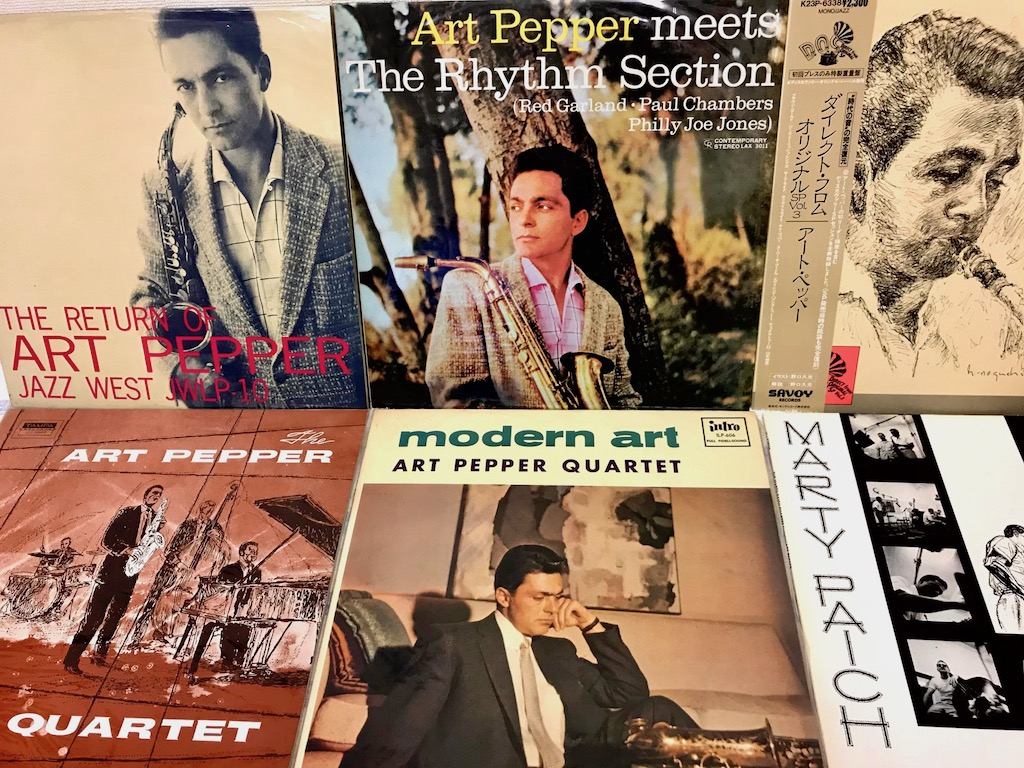

きょうび、名の売れた落語家さんは皆『芝浜』を演じる。そう思って、手持ちの落語CDを集めてきたら、あるはあるは。古いところでは、三笑亭可楽の『芝浜』。今ではトリしか演じない大ネタなのに、収録時間は何と!わずか16分33秒。シンプルにまとめてはいるが、この噺の真髄はしっかり伝わってくる。とにかくクドくない。実にすばらしい。この可楽の形を踏襲したのが、柳家小三治師だ。TBS落語研究会のDVDを買って持っているのだが、今日は探しても見つからなかった。

・

■続いては、古今亭志ん朝の『芝浜』。音源は2枚あった。東横落語会での「芝浜」はイマイチだったが、「新選独演会5」に収録されていた「芝浜」は素晴らしい! 本来「三遊亭」のネタであった『芝浜』がどういう訳で「古今亭」のネタになったのか?

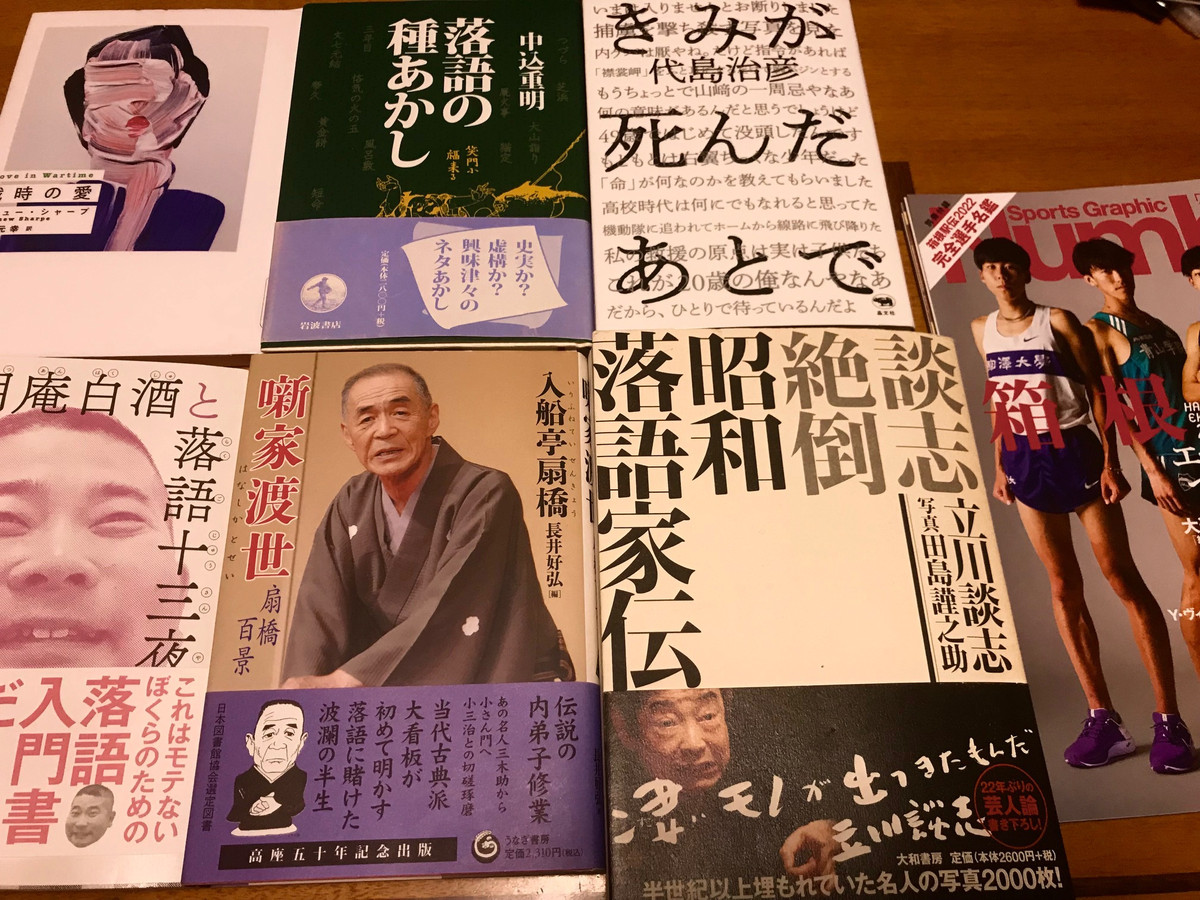

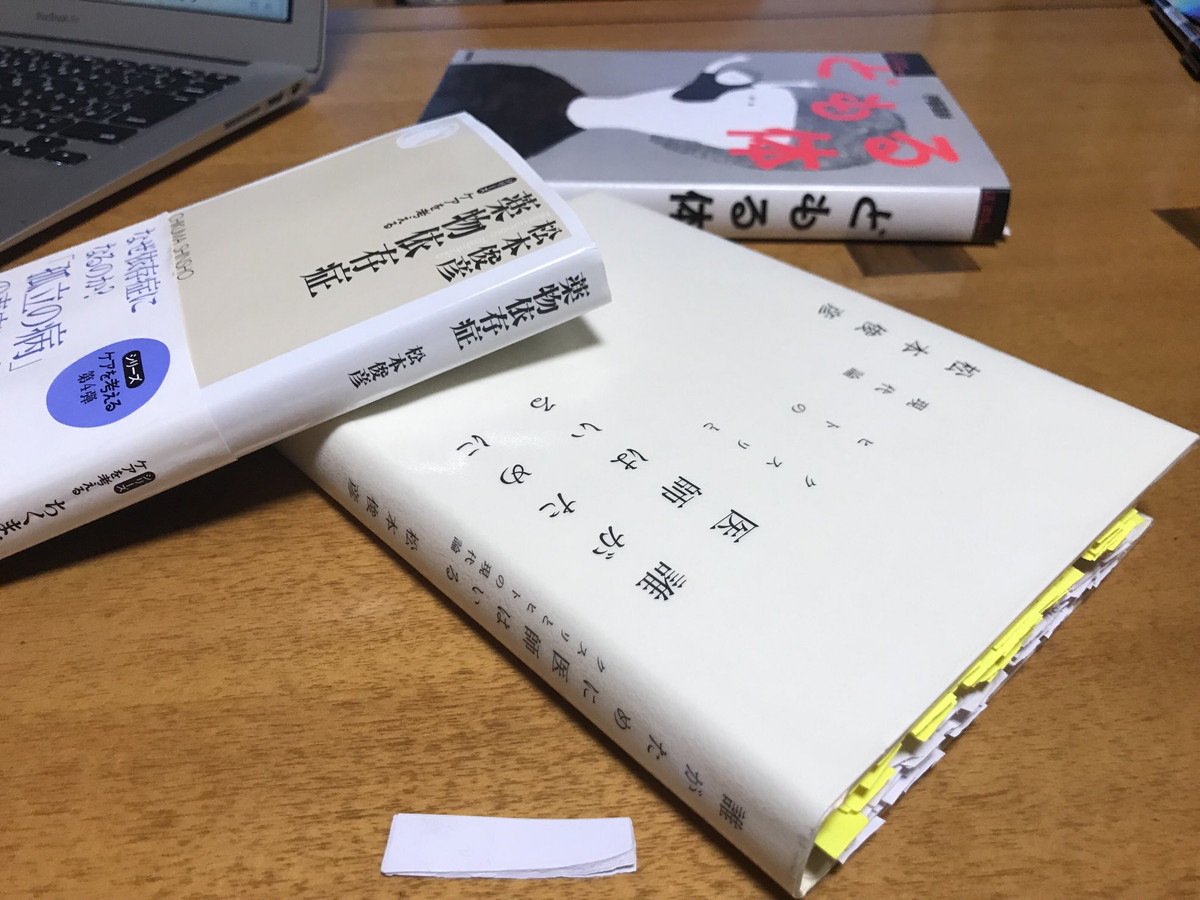

『芝浜』という噺は、明治時代の名人「三遊亭円朝」が、「酔っ払い・芝浜・皮財布」の三題噺として創作したとされているが、中込重明著『落語の種あかし』(岩波書店)p33〜68 を読むと、浜辺で金を拾う正直者の話は、1835年(天保6年)刊『百家琦行伝』の中に、すでに登場するという。

ところが、明治大正昭和初期の頃は、この噺はまったく人気がなかった。それが、三代目桂三木助の十八番となる経緯には諸説ある。当時絶大な影響力を誇っていた落語評論家の安藤鶴夫の助言が大きかったことは間違いないらしい。

・

戦前、何十回も名前を変えた古今亭志ん生。彼も「芝浜」を持ちネタにしていた。ただ、桂三木助は主人公の魚屋の名前を勝五郎(魚勝)とし、拾った財布の中身を42両(残存する音源では 82両)としているのに対し、志ん生は主人公を「魚熊」拾った金は50両としている。

それから、芝の浜で拾った財布の場面は、あわてて家へ帰ってから女房に語って聞かせる形式で、三木助の主人公が芝浜の夜明けを芸術的に独白する場面はない。志ん生は、あんな一人語りはリアル過ぎて夢にはなんねいと一蹴したという。三木助のキザな芸術肌を嫌う談志版でもなるほどこのシーンはカットされていた。

その代わり、妻が主人公に「夢だった」と信じ込ませる描写には、古今亭は手を抜かなかった。

・

三木助はマクラのあといきなり「ねえ、おまえさん!起きておくれよ。河岸行っておくれよ」と女房が起こす場面から話が始まるが、古今亭では、腕はいいのに酒グセが悪い魚熊の生態を先ずは語る。また、

熊公が財布を拾って帰った後、一寝入りして午後「湯屋」へ行き、長屋の後輩たちを引き連れてドンチャン騒ぎをする場面は丁寧に演じ、これぞ納得がいくリアルだ! とでもいうふうな演出だった。志ん朝版では、セリフが立て板に水で、畳みかけるように早口で次から次へと繰り出され、そのスピード感が聴いていて実に気持ちがいいのだ。

なるほど、いまこうして聞き比べてみると、三木助〜談志〜扇里の「芝浜」には少し無理がある。主人公はどうしてあんなにも稚拙な「女房の嘘」を、いとも簡単に信じてしまったのだろうか?

・

■リアリティという意味では、談志が描き出す「女房」像にかなうものはない。3年後の大晦日の晩の二人のやり取りは、談志の『芝浜』が圧倒的によい。この「談志版」の良さと「志ん朝版」の良さとを、上手いこと掛け合わせて演じているのが、柳家権太楼師だ。

権太楼師の『芝浜』を収録した DVD『大師匠:第三巻』には、五街道雲助師との対談がオマケで付いていて、その中で権太楼師は「この噺は、三遊亭圓窓師匠に教わったの。圓窓さんは、先代の金原亭馬生師匠から教わっているから、古今亭(金原亭)なんだよね。」

・

■寄席では、権太楼師と絶大な人気を競う、柳家さん喬師の『芝浜』は、同じ柳家なのに「勝五郎」で、でも50両。流れは三木助版だが、湯へ行ったあと仲間と大宴会する場面は丁寧に演じる。後半の大晦日の場面には、二人の子供も登場する。みな何度も演じるうちに、それぞれ工夫を凝らすのが、この『芝浜』という噺の特徴なのかもしれない。

・

・

■入船亭扇里師の師匠「入船亭扇橋」の師匠が、桂三木助。林家木久扇師も三木助の弟子だったが、三木助が亡くなった後、扇橋師は柳家小さんのもとへ、木久扇師は林家正蔵門下となった。『噺家渡世』入船亭扇橋(うなぎ書房)90ページにはこんなことが書かれている。

亡くなる直前だから、15日だったのかなあ。おかみさんが台所に来て、「ちょいと。あんたのこと、お父さんが、泣いて頼んでるから、行ってごらん」っていうから、飛んでったの。

師匠はあたしを見ると、「俺が死んだら、小さんのところへ行くんだ。そして、『芝浜』やってくれ」と言うんです。そして、小さん師匠に、「『芝浜』を覚えて、こいつに稽古してやってくれ」って、吐き出すように頼んでました。文楽師匠にも言ってましたよ。「稽古してやってくれ」と。あん時は、「ああ、申しわけないなァ」と思いましたね。

師匠はあたしのことだけを頼んで、三人の子どものことも、おかみさんのことも、何も言わない。

・

■それから同書の180ページ。

三木助の十八番だった「芝浜」。あたしも弟子だから、いつかはやるぞと思っていました。だから、三木助が死んだとき、「師匠の三回忌になったら、やらしてもらいます」って、お墓に約束したんです。あたしには「芝浜」はまだ荷が重かったかど、約束通り、三回忌をすませてから挑戦しました。でも、よその弟子は、すでに「芝浜」をやってんですよね。よくやるなァと思いましたね。

・

ぼくは残念ながら扇橋師の「芝浜」は聴いたことがない。音源を探して Apple Music を検索してたら、落語の本篇はなかったけれど、扇橋師が師匠三木助を語るインタビューが上がっていた。

・

聞き所は、三木助師は実際に朝暗いうちに浜へ足を運んで「夜明けの様子」をじっと見ていたと言うところ。そのあと実際に「あの浜の場面」を演じてみせてくれるところ。これは貴重な音源だ。

・

今回聴いた入船亭扇里師匠の『芝浜』でも、この「夜明けの浜」のシーンを丁寧に大事に演じていたのが、とても印象的だった。今年の夏に同会場で聴いた左甚五郎の噺「ねずみ」でも、入船亭扇橋師匠の話芸が弟子に確かに引き継がれていることを感じて、胸が熱くなったが、『芝浜』でもきっと同じに違いないと思ったのでした。(おわり)

・

・

■注1)弟子は師匠の芸を「そのまま」受け継がなければならない、と言いたい訳ではないのです。伝統芸能、古典芸能の一つである「落語」の場合は特に。そこがむずかしい。

「人間国宝」になった落語家は3人いる。柳家小さん、桂米朝、柳家小三治だ。でも、彼らの弟子たちは決して師匠のそっくりさんではない。月亭可朝は米朝の弟子だし、あの名人三遊亭圓生の弟子だったのが、先代の円楽と川柳川柳、そして三遊亭円丈だ。ぜんぜん芸風違うじゃんね。

・

でも、ドキュメンタリー『小三治』を見た時だったかな。その感想をブログに書いたのを以下に転載。

・

控え室で、サンドイッチを食べながら三遊亭歌る多を相手にしみじみ語るその背後で、三三さんが一人黙々と稽古している場面が好きだ。食べ終わった小三治師は、おもむろに「お手拭き」で目の前のテーブルを拭きはじめる。

「柳家の伝統だよ、テーブル拭くのは。」

「人に言われて気が付いたんだよ。柳家ですねぇって。」「そう、明らかにそれは小さんの癖なんだよね。」

「うそだろう!? って、ビックリした。えっ、みんな拭くのって。で、自分が拭いていることも意識にない。」

「そういうところがつまり、背中を見て育つってことかねぇ。気が付かないでやっていることがいっぱいあるんだろうねぇ。気が付いていることもいっぱいある。あぁ、これ師匠だなって、いっぱいある。」

「だからねぇ、教えることなんか何もないんだよ」

「ただ見てればいいんだよ」

次のカットで、三三さんが黙々と稽古しているとこに、音声だけで小三治師の指示が入る。すごく具体的で丁寧な教え方だ。あれっ? 三三さんに師匠が教えてるじゃん! ていうのは勘違いで、カメラが引くと、なんと小三治師が「足裏マッサージ」のやり方を柳亭こみちに懇切丁寧に教えているのだった。これには笑っちゃったよ。・

■注2)しかし、同じ弟子でも「実の親子」となると、話はさらに複雑だ。親子で落語家って結構いる。でも、息子の師匠が父親というのは、そうは多くはない。林家木久扇と喜久藏、桂米朝と5代目桂米團治、林家三平と正蔵(二代目三平の師匠は林家こん平。三遊亭好楽の息子の王楽は、先代の円楽の弟子だから、なんと親子なのに兄弟弟子なのだった)。そうして、古今亭志ん生と金原亭馬生、古今亭志ん朝の兄弟。あ、結構いるか。

・

親の七光り。そう世間から必ず言われる。早くに真打ちに昇進した馬生は、戦前ずいぶんイジメられたらしい。そして言われる「いつ、おとうさんの名前を継ぐのですか?」と。でも、志ん朝は志ん生の名を継がなかった。それに対して「三木助」の名前を継いだのが四代目三木助(本名:小林盛夫。柳家小さんの本名といっしょ)。バブルの時代には、あの亀和田武といっしょに典型的な「チャラ男」を演じていたのが彼だ。

・

三木助の名を継ぐからには、父親譲りの『芝浜』を演じなければならない。

そのことが、彼の悲劇だったのかもしれない。慢性の持病もあったらしい。

最近のコメント