クリエイティブハウス『AKUAKU』のこと

『長野医報』11月号「特集:一杯のコーヒーから」が発刊されました。

11月号は県医師会広報委員のぼくが編集担当で、テーマもぼくが決めたのですが、原稿がなかなか集まらず、自分も書かなければならなくなってしまいました。

=======================================================

クリエイティブハウス『AKUAKU』のこと

上伊那医師会 北原文徳

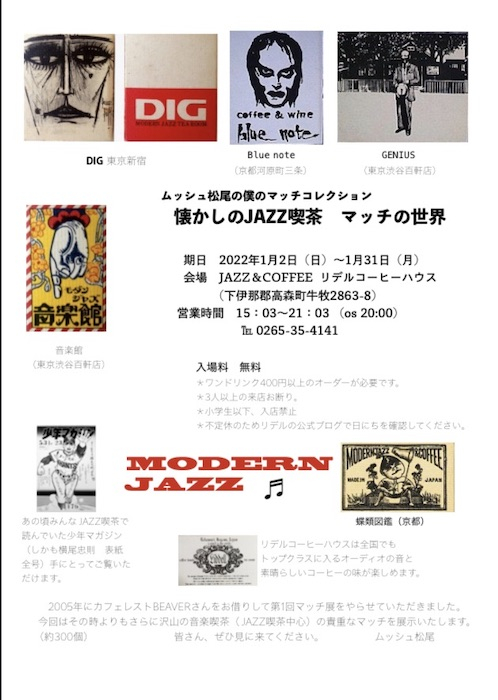

中央自動車道を飯田方面に南へ下って座光寺SAで下車し、西の山麓へずんずん上って行くと「信州たかもり温泉」にたどり着き、その北隣にちょっと硬派なジャズ喫茶「リデルコーヒーハウス」があります。店主こだわりの自家焙煎コーヒーをメインにアルコール類の提供はなし。小学生以下、3名以上での来店お断り。おしゃべり禁止。完全禁煙。店内には、高級オーディオシステムの巨大スピーカーからジャズが大音量で鳴り響いています。

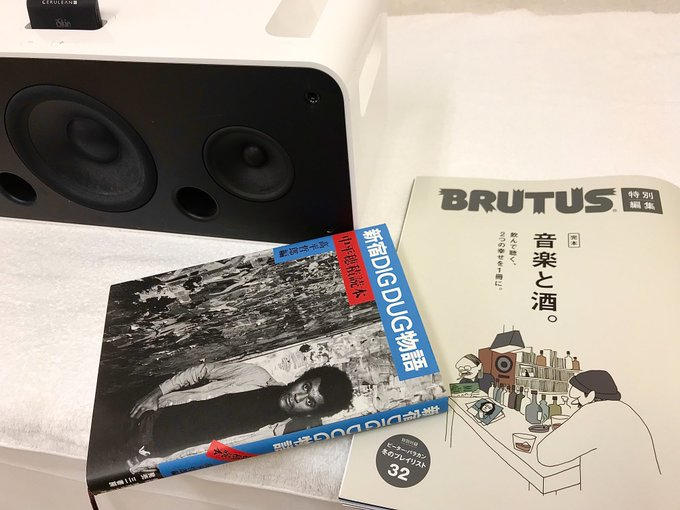

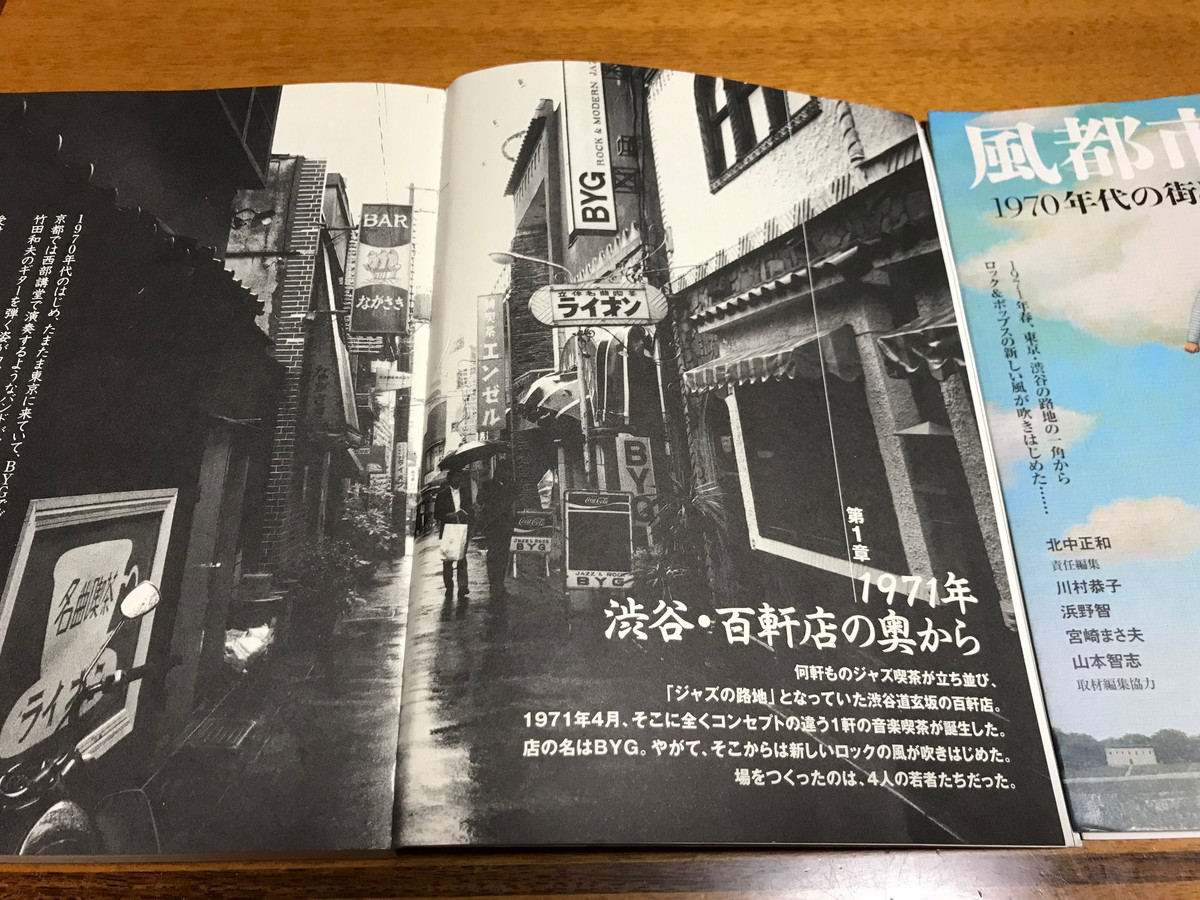

令和4年9月16日付の読売新聞14面に、1960〜70年代に流行したジャズ喫茶が再び注目を集めているという特集記事が掲載されました。最近のレコードブームでアナログ特有の暖かい深みのある音色に魅せられた海外の音楽ファンや日本の若者たちが、イヤホンでサブスク音源を聴くのが当たり前の現代、高級オーディオで大音量の音と向き合うことに新鮮な喜びを感じたのではないかと分析していました。

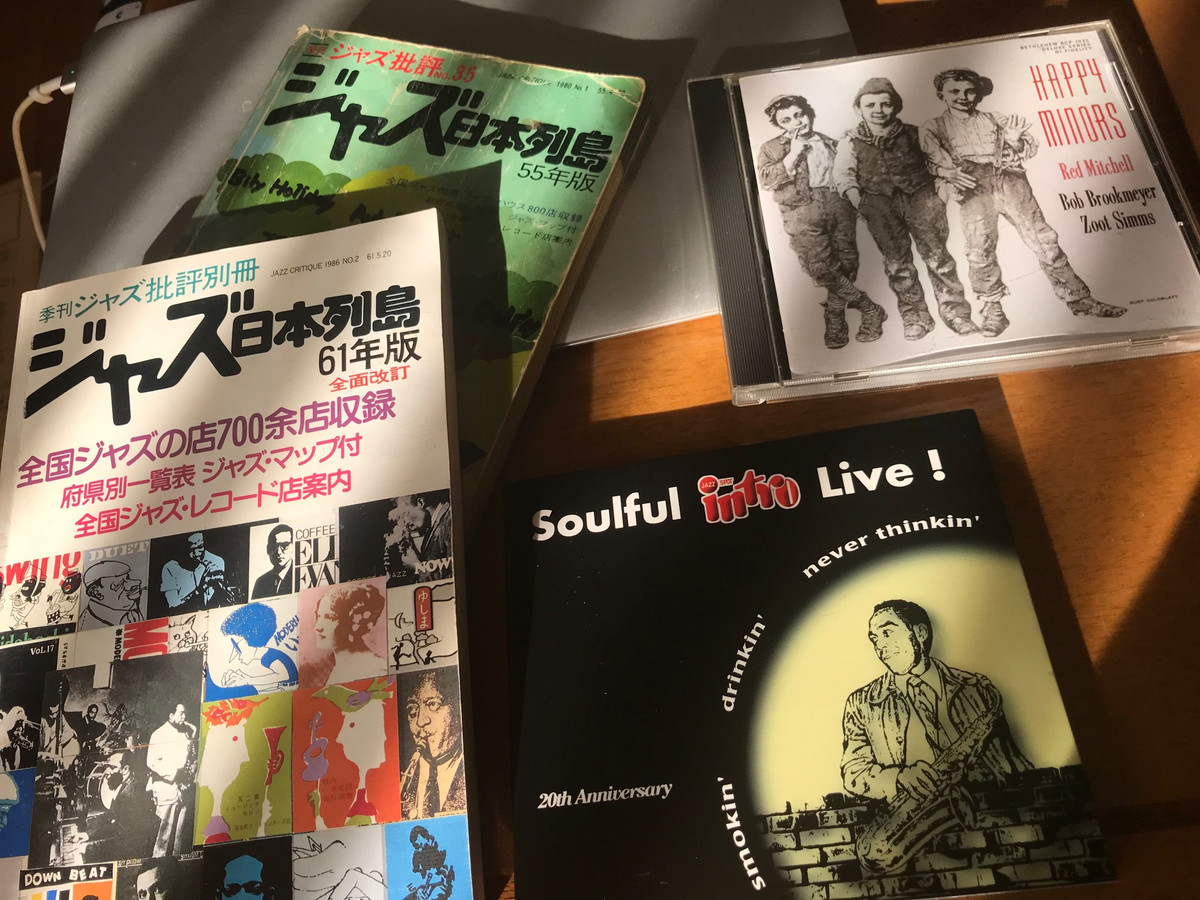

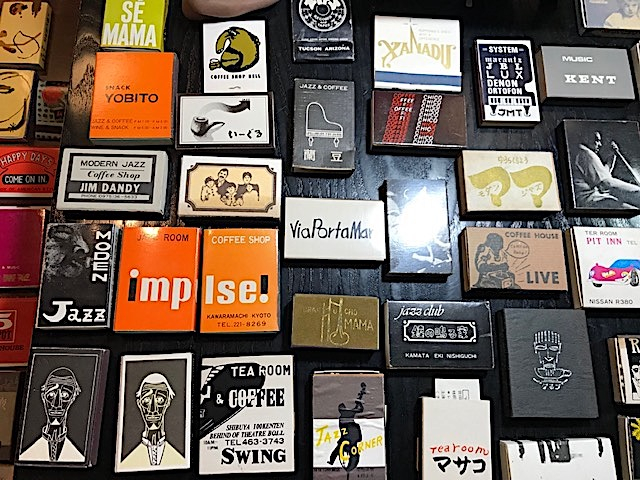

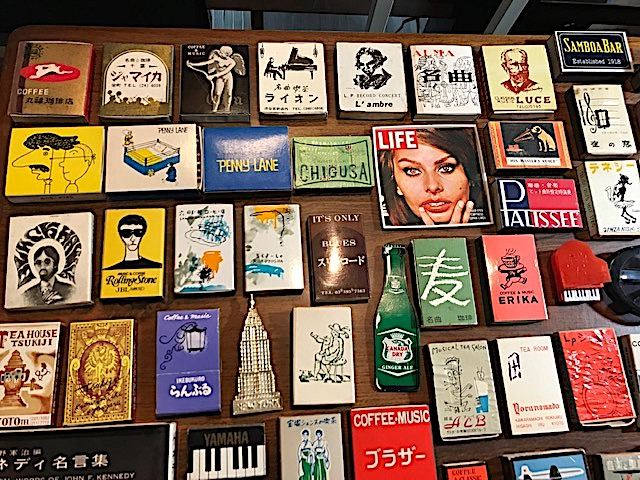

ああ懐かしのジャズ喫茶。1977年〜1983年3月まで大学生だった僕もジャズ沼にはまり全国各地のジャズ喫茶探訪の旅に出て、記事に載っている東北の名店「ベイシー」「カウント」「オクテット」も実際に訪れました。土浦から常磐線経由青森行き夜行列車に乗ると東北方面は案外アクセスが良いのです。

僕は筑波大の4期生で、当時の研究学園都市は茨城県新治郡桜村の地籍にあり、あちらこちら工事中。一雨降れば道路に水があふれ長靴は必需品でした。東大通り(ひがしおおどおり)沿いに中華丼が美味い「珍来」はありましたが、ジャズ喫茶みたいな文化的施設は皆無でした。「つくば万博」が開催されるまであと8年、「つくばエクスプレス」の開業は28年後なので、東京へ出るにはバスに30分以上揺られて土浦に出てから常磐線で上野までさらに70分かかりました。

ジャズと映画に飢えていた僕は、週末になると上京して、池袋文芸座の土曜オールナイト上映で「大島渚特集」や「寺山修司特集」を観ました。夜明けの映画館を出て、始発の山手線に乗り込みそのまま熟睡して2〜3周もすれば、街はすでに賑やかになっていました。

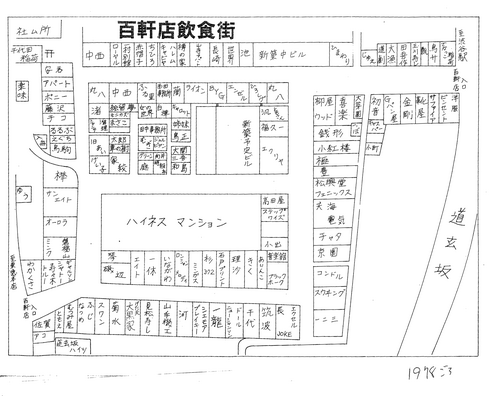

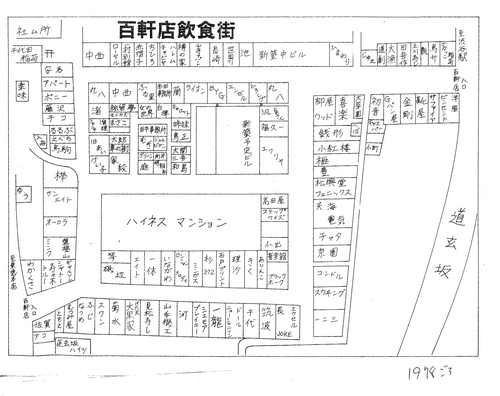

午前9時半からやっているジャズ喫茶は渋谷百軒店の奥にあった「ブレイキー」だけで、ここにはよく通いました。日曜日でも安価なモーニング(たまごサンド付き)をやっていて、暗い座席で煙草を吸いながら2〜3時間ねばれば、レコード片面ずつ5〜6枚を聴くことができました。ビリー・ホリデイ『レディ・イン・サテン』、ワーデル・グレイ、ウディ・ショウ。ここで初めて聴いて大好きになったレコード、演奏家がなんと多いことか! まさに僕にとってのジャズ道場でした。

所持金にゆとりがある時は、大槻ケンヂ『行きそで行かないとこへ行こう』(新潮文庫)にも登場するカレーの老舗「ムルギー」でムルギー玉子入りカリーを食べました。美食家の山本益博氏が絶賛したラーメンの「喜楽」と共に、なんと今でも現役営業中です。

新宿ではもっぱら「DIG」です。二幸(今の新宿アルタ)裏の雑居ビル3Fにありました。和歌山県新宮市の出身で日大芸術学部写真学科卒業のオーナー中平穂積氏が、植草甚一氏と知り合い1961年に開業した老舗のジャズ喫茶です。ビルの1階はレストラン「アカシア」。ホワイトソースのロールキャベツが有名で、当時確か380円でした。「DIG」の不味いコーヒーは400円しました。

そんな僕が大学3年生になった夏の終わり、1979年9月9日のこと。筑波大学平砂学生宿舎共用棟の東側に隣接する商用地の2階に、突如『クリエイティブハウス AKUAKU』は出現しました。縦長の店内には、巨大なスピーカーJBL4343が左側面に設置され、中央にはグランドピアノ、奥は一段高くステージになっていました。昼間はジャズ喫茶、夜は食事もできるカフェバーで、遅くまで多くの学生たちで賑わいました。

オーナーの野口修さんは地元桜村の出身で、音楽に限らず演劇・映画・現代美術にも造詣が深く、オープン1年前から当時まだ筑波大3期生の学生だった吉川洋一郎さん(作曲家・編曲家)岩下徹さん(舞踏「山海塾」ダンサー)浅野幸彦さん(アート・プロデューサー)の3人と協力して、この文化不毛の地にサブカルチャーの発信基地を立ち上げたのでした。「アクアク」というのは南太平洋の孤島イースター島の言葉で「何かを創造しようとする欲求」を意味するのだそうです。野口さんは当時「個人的な自由を離れた自由な場所が欲しかった」と語っています。

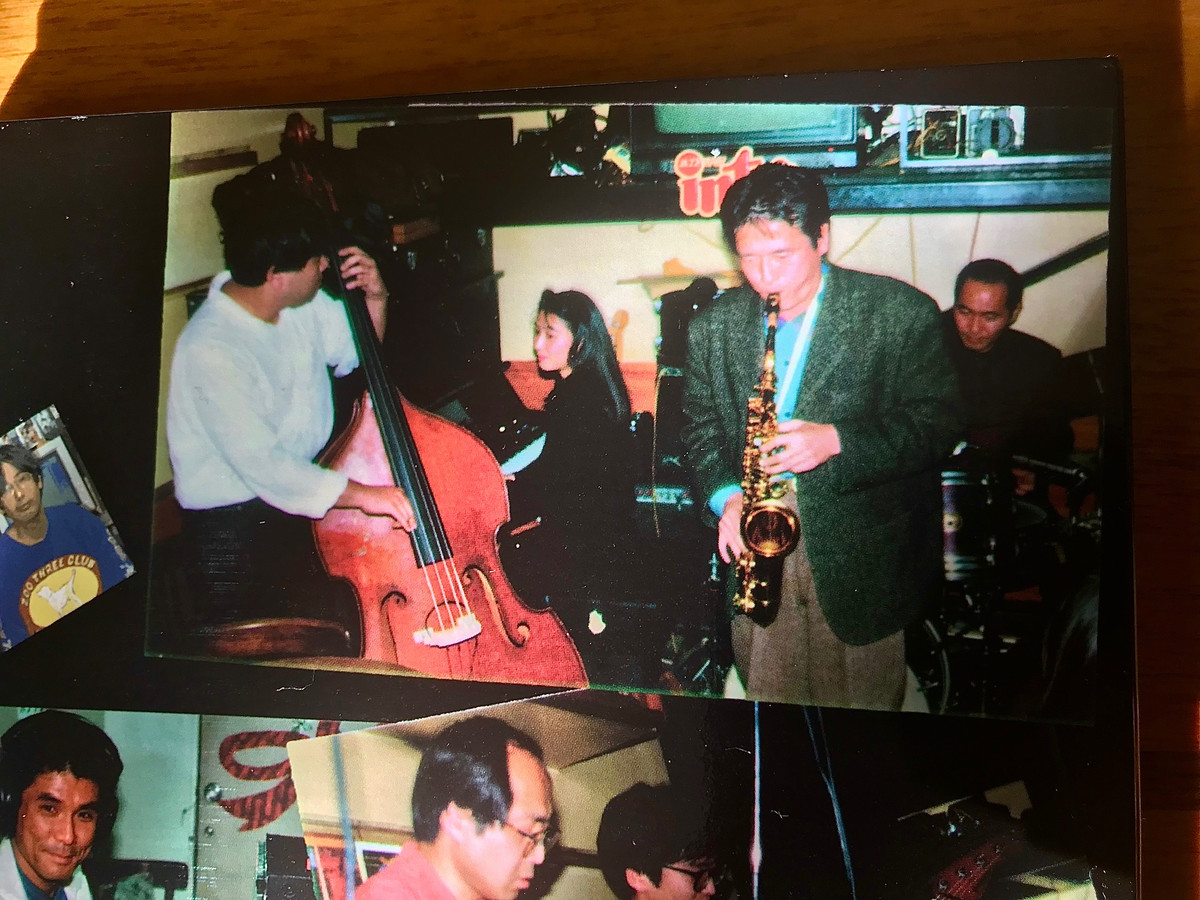

オープニングライヴには山下洋輔トリオが呼ばれました。以後9月9日の山下トリオ公演は毎年の恒例となります。週末にはジャズに限らずロック、フォーク、ブルース、パンクの有名ミュージシャンたちが東京から海外からもライヴに訪れました。またギャラリーとして幾多のアーティストが個展を開き、スズキコージ氏や森川幸人氏はライヴペインティングのイベントを開催したりしました。さらに、演劇、舞踏、ダンス公演やワークショップ、詩の朗読会、各種講演会、映画上映など、その活動は実に多岐にわたります。

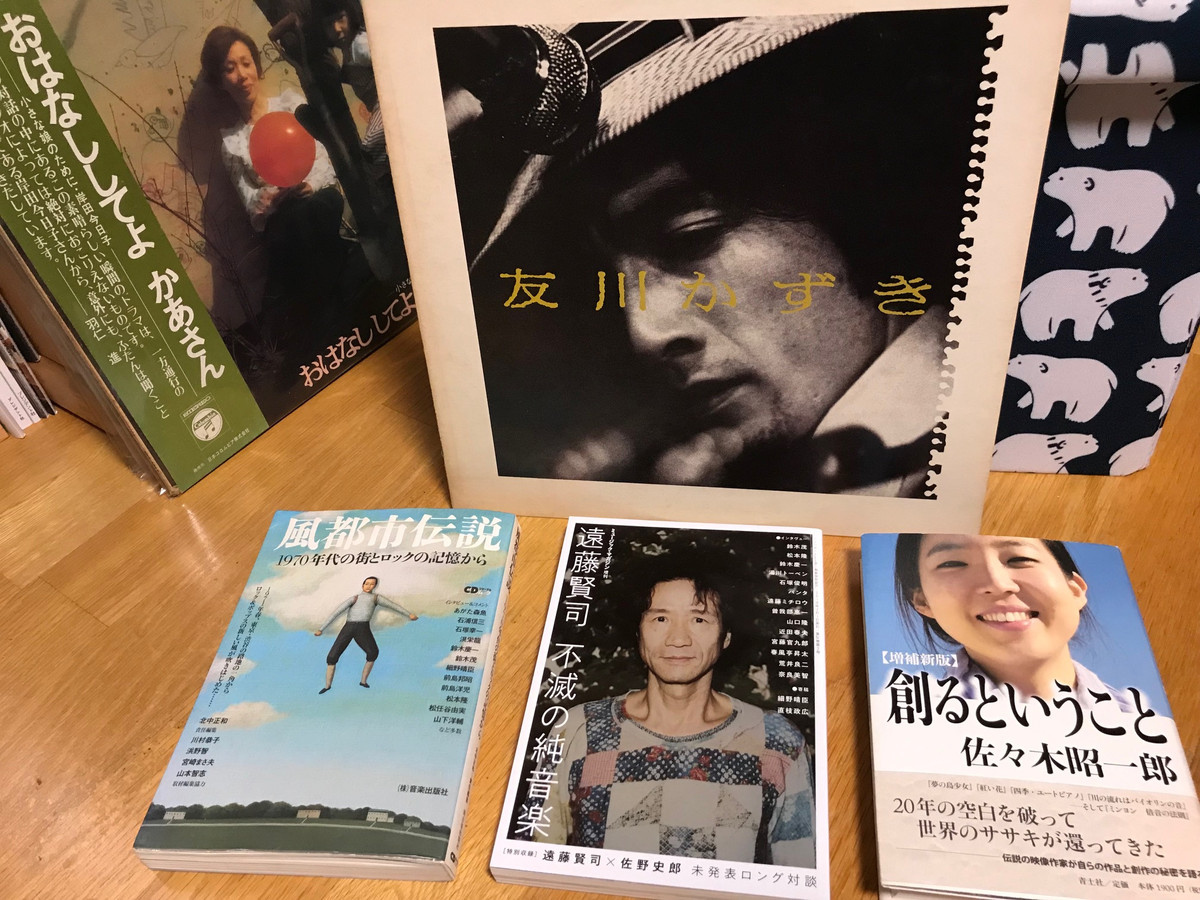

当然のごとく、僕は「アクアク」に入り浸ることになります。いつしかスタッフの末席に加えてもらって、ライヴの手伝いをしながらタダで演奏を聴かせてもらい、打ち上げの宴会にもちゃっかり参加して、持参のレコードにサインしてもらいました。写真は、武田和命、森山威男、山下洋輔のサインが入った僕の大切なレコードたちです。

マスターの野口さんは「アクアク」という空間を使って新たに何かやってみたい学生が持ち込む企画を寛大に積極的に受け入れました。僕が提案した「日活ロマンポルノ上映会」も、映写技術がある野口さんが16ミリフィルムと映写機を借りてきて難なく実現しました。特設スクリーンに映し出されたのは、僕が大好きな映画『㊙色情めす市場』(1974年/監督:田中登 キャスト:芹明香、花柳幻舟、宮下順子)です。客席も満員になり嬉しかったなあ。

演劇では「転形劇場」を主宰する太田省吾氏が劇団員の佐藤和代、大杉漣と共に訪れて、無言劇『小町風伝』の一部を上演してくれました。能舞台をさらに超スローモーションにした役者さんの緊張感溢れる身体の動きは驚異的でした。

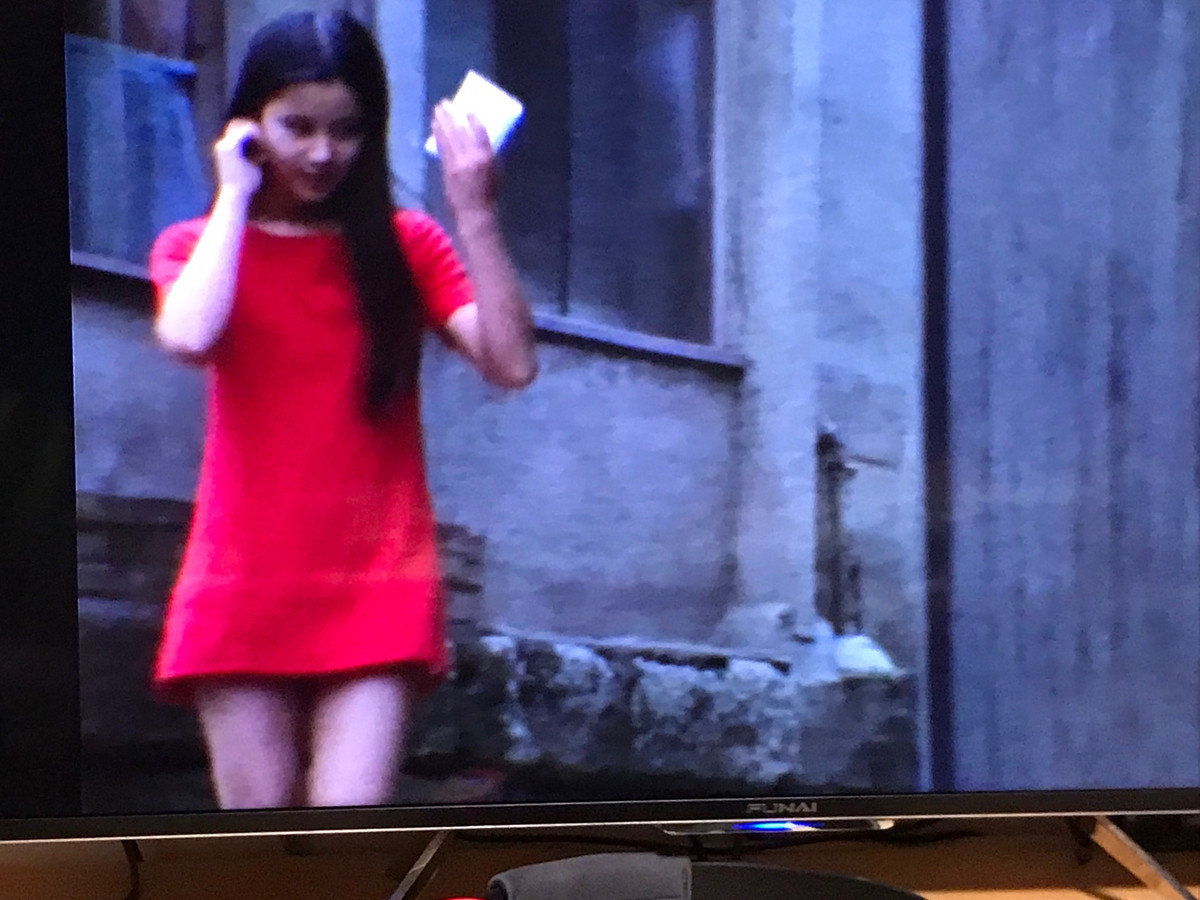

僕が一番忘れられないのは、若松孝二監督をゲストに迎え彼が監督した映画『性賊 /セックスジャック』(1970年)を上映した時のことです。たしか野口さん自身のセレクトで「いまの学生たちにぜひ見てもらいたい映画」と言っていました。「あさま山荘事件」の2年前に作られた映画です。赤軍派の学生たちを模した武装革命グループが敗走して潜伏した先は、川向こうの貧民窟に住むまだ十代の青年の木造アパート。彼らは「薔薇色の連帯」と称してセックスに明け暮れる日々。青年は決して加わらず夜な夜な一人どこかへ出かけて行きます。彼はなんと孤独なテロリストだったのです。青年は河原でグループの男に呟きます。「天誅って、いい言葉ですよね」と。ラストで画面はモノクロからカラーに変わり、青年が真っ赤なジャンパーを着て颯爽と橋を渡って行くシーンで終わります。

この赤いジャンパーは若松孝二監督が撮影時に着ていたもので、頭でっかちで何も出来ない学生たちを嘲笑うかの如く去って行く青年は、若松監督自身であり野口さんの分身であったに違いありません。僕は頭をハンマーで殴られたような衝撃を覚えました。

卒業すると直ちに信州大学小児科学教室へ入局させていただいたので、僕はその後の「アクアク」の様子は分かりません。マスターの野口さんは、学生だけでなく地元地域住民との交流を深める中で、文化的活動をさらに広範囲に展開するためには直接政治にコミットする必要があると思い立ち、1992年につくば市議会議員選挙に初当選。以後8年にわたり市議会議員を務めつつ店を経営しました。ただ彼は、当初から「アクアク」は20世紀のうちにお終いにすると決めていて、2000年12月に数々の伝説を生んだ名店「アクアク」は、出演者からも観客からも惜しまれつつ閉店しました。

今年の2月末のことです。ツイッターのDMに野口さんから連絡が入りました。「アクアクのスタッフだった横沢紅太郎が、串田和美『キング・リア』の舞台監督を務めるから、松本まで観に行こうと思っている。おい北原、折角だから会えないかな?」そうして茨城から奥さんと軽自動車に乗って、はるばる松本まで野口さんはやって来ました。

お会いするのは実に40年ぶり!でも、気さくで飄々とした佇まいは昔とぜんぜん変わらない。同期生の山登敬之君と以前アクアクの話をしていて、彼が「野口さんて、1955年生まれだから僕らと年そんなに違わないんだよ」と教えてくれて驚いたのを思い出しました。

観劇のあとロビーにいたピアニストの谷川賢作さんとヒカシューの巻上公一さんを見つけると、野口さんは「よう」と気軽に声をかけ、彼らも「あれ、野口さん!」と旧知の親しい間柄であることが知れました。暫し話し込んだあと彼らとは別れて「しづか」に場所を移し、郷土料理を食べながら昔話に花が咲きます。じつに楽しい一夜でした。

(『長野医報』11月号 p14〜18 より転載。一部改変あり)

=======================================================

長野医報11月号用 医師会会員にFAXで送った「原稿募集のための招請文」

YouTube: 一杯のコーヒーから 霧島昇・ミスコロムビア

特集「一杯のコーヒーから」

「一杯のコーヒーから、夢の花咲くこともある〜」ミス・コロンビアと霧島昇が昭和14年に歌ってヒットしたこの曲は、服部良一が作った明るく爽やかな曲調が今聴いてもモダンで新鮮に感じます。日中戦争は泥沼化し、日本が太平洋戦争へ突き進もうとしていた当時の流行歌とは、とても信じられないです。

現在に目を向ければ、新型コロナウイルスの流行は一向に収まらず、ロシアのウクライナ侵攻は長期化、国内情勢も円安と統一教会問題で揺れていて、ますます不安で暗い気分の毎日です。

さて皆さん。ここはひとつ美味しいコーヒーでも飲みながら「ほっ」とひと息入れませんか? 毎朝ぼくは、ケニアかエチオピアの豆を碾いて実験用のフラスコみたいなケメックスのコーヒーメーカーで入れた一杯を飲み干してから「よし」と診察室に向かいます。

コーヒー関連の楽曲には他にも「コーヒールンバ」ザ・ピーナッツ、「学生街の喫茶店」ガロ、高田渡が京都イノダコーヒーのことを唄った「珈琲不演唱」、海外では「Black Coffee」ペギー・リーがありますね。

という訳で、コーヒーにまつわる投稿を募集します。お気に入りのコーヒー豆について。スタバでスマートに注文する方法。隠れ家にしている喫茶店。むかし通った名曲喫茶。文筆家の平川克美氏は荏原中延で『隣町珈琲』を営みながら新たな「共有地」の可能性を模索しています。

いろんな切り口があるかと思います。皆様のご投稿を切にお待ちしております。

広報委員 北原文徳

最近のコメント