熊本在住の男女2人ユニット「flexlife」がイイぞ!(その2)

■怒濤の連続連夜更新だ!!

(写真をクリックするとデッカくなります。)

・

■むかしから「男女二人のペアユニット」が好きだ。

ハンバートハンバートは20年以上前からファンだし、羊毛とおはなも大好き。千葉はなさんは乳がんで亡くなってしまったけれど。最近では、NHK総合『あさイチ!』近江さん登場の最終回にナマ出演ナマ演奏を披露した「T字路's」も、お気に入りだ。

ちょっと思い出してみると、このユニット形態は伝統的なものがあるな。ヒデとロザンナ、チェリッシュ、ダカーポ、赤い鳥だった紙風船。それに、トワエモア。あ、それから地元の伊那市高遠町には「亀工房」前澤夫妻がいるぞ!

・

■東京は下北沢あたりを根城に、地道な音楽活動を続けていた「flexlife」が何故、いまは熊本で生活しているのか?

大倉健さんと青木里枝さんは、結婚したあとしばらく音楽活動を休止していた。男の子(勘太郎クン)が生まれて、子育てに専念していたからだ。そこへあの、2011年3月11日がやって来る。福島第一原発はメルトダウンした。

・

彼らは子供を抱えて逃げた。東京からずっとずっと西へ。そうして九州は熊本の田舎に辿り着いたのだった。熊本県宇城市豊野町。(現在は熊本市内へ転居)

そしたら今度は、2016年(平成28年)4月14日。熊本地震が発生。ほんと大変だったんだね。

熊本には、ぼくが個人的に注目している人たちが他にも住んでいる。詩人の伊藤比呂美さんと、坂口恭平さんだ。

・

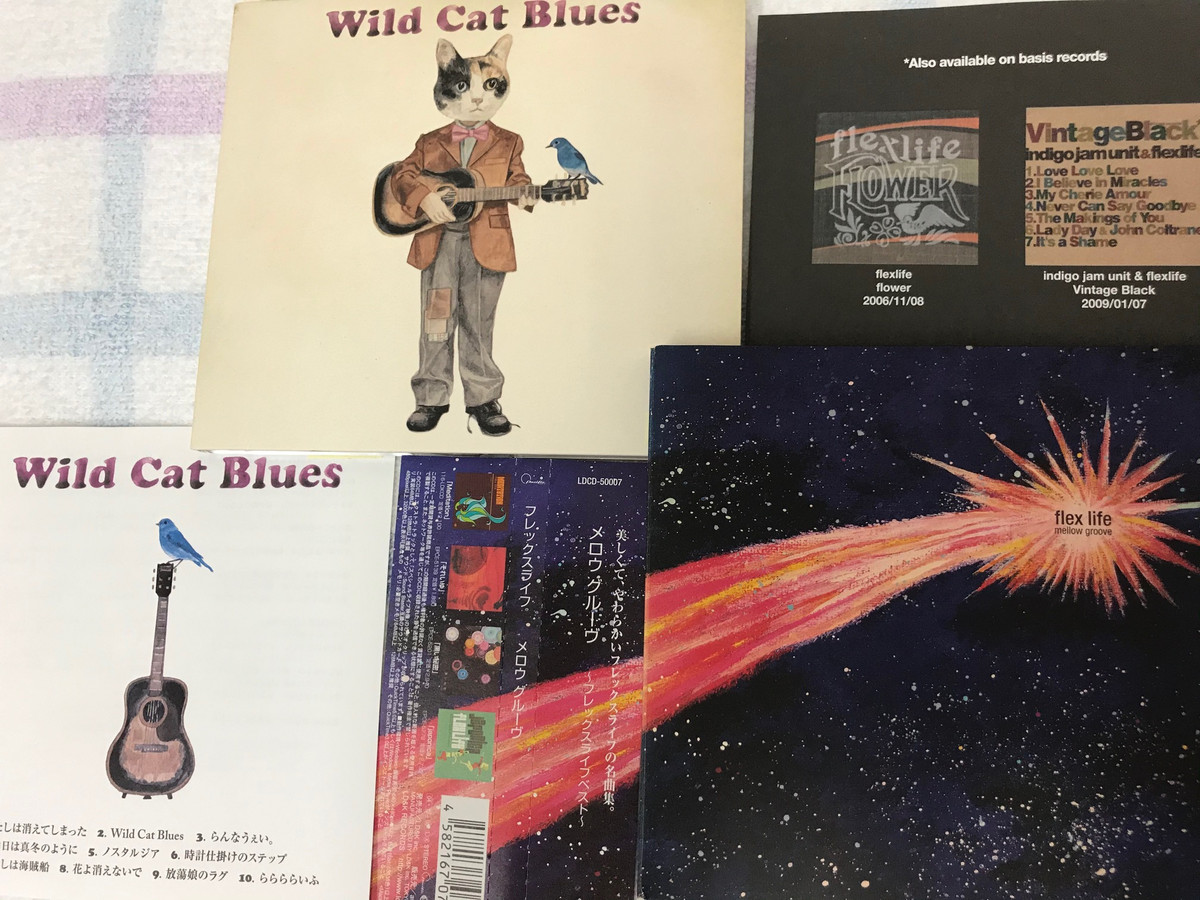

彼らが熊本へ移住した後に作ったCD『Wild Cat Blues』を(ごめんやはり中古で)購入して聞いてみた。驚いた! それまでの、アーバンでポップでソウルフルで格好いい音楽はそこにはなかったのだ。正直がっかりした。

・

・

■たとえば、ハンバートハンバートの新譜を購入すると、ぼくは処置室に置いてあるラジカセで診療時間中ずっとリピートして延々と聴いている。看護師さんたちはさぞや迷惑してるに違いないのだが、そこは院長の特権で、とにかく繰り返し繰り返し聴き続けるのだ。数週間から1ヵ月近く同じCDを聴き続けることもあるよ。

そうすると、噛めば噛むほど味が出る「スルメ」みたいに、聞き込んで初めて「その曲」のよさが分かってくることが多いのだ。

・

flexlifeのCD『Wild Cat Blues』も、そんなふうに繰り返し聴いた。地味な曲ばかりだ。演奏もシンプル。ぜんぜんソウルじゃない。でも、10回くらい聴いたあとかな、突然「ことば」がズシンと僕の心の奥底に響いたのだ。その曲は「ノスタルジア」。歌詞を引用すると、JASRACが突然やって来てブログを削除してやるぞ!と脅してくるのだが、すみません、以下引用です。

・

泣いたり 笑ったり

そんな風に過ぎてく日々が

いつまでも続くだろう

そんな風に思っていた

・

■「あっ!」これって、「コロナ以前」のぼくらが当たり前に過ごしていた生活じゃん!

そう思ったら、涙が流れてきたのだ。それから「らんなうぇい」。

YouTube: らんなうぇい。from Wild Cat Blues

・

"あの日" から らんなうぇい。 出口探す人よ

"あの日" から ふぁらうぇい。 歌ってよ Boy Friend!

負け犬だと 指さされても

おそれていい 逃げ出していい。

君は君のため。らんなうぇい。

・

たぶん直接は、放射能から逃げ出した時の歌なのだろうけど、いま思うともっともっと大きな大切なことを言っていたんだね。学校で陰湿な「いじめ」を受けている子供たち。夫からのDVに悩まされている妻たち。ブラック企業の犠牲になっている若者たち。生真面目すぎて会社に尽くしてきたがために鬱病になってしまった企業戦士たち。

そうさ、現状から逃げ出していいんだよ。そう、君のために。

・

それから「時計仕掛けのステップ」も不思議な歌だ。自発的には一切行動できないで、ただ操り人形のように人生が国家から制御された、ジョージ・オーウェル『1984』か、テリー・ギリアム『未来世紀ブラジル』のような世界。 でも、

・

YouTube: BE THE VOICE LIVE///WGT farewell party

(1時間21分後あたりになって、リモートで登場します!)

・

踊ろ 踊ろ 時計仕掛けのステップで

踊ろ 踊ろ Rock Stedy, Samba, New Orlens

すきな服 すきな色 すきな様に着飾って

いざ進め! 時計仕掛けでも

・

ぼくはこの曲を聴いて、小坂忠の名作「機関車」を思い出したよ。

あと、タイトル曲の『Wild Cat Blues』。ドラムスとピアノが入ってくる瞬間が、いつ聴いてもじつに気持ちイイ! なんだろう。凄く疾走感がある曲だ。ちょっと、クラムボンの演奏を彷彿とさせる。「せーの」で一発録音したというライヴ感、臨場感のなせるワザか。

YouTube: flexlife wild cat blues

でも、なんて言うかな。「地べたにしっかり足が着いている」演奏なんだ。東京にいた時は「重力に逆らって遊んで」ふわふわと漂っていたのに、ぜんぜん逆で、プリミティブでシンプルで、力強い音楽が出来上がっていたことに、ちょっと感動してしまったのだ。

これはイイぞ!

・

■ぜひ一度、生ライヴで聴いてみたいものだが、熊本は遠いなあ。

でも、FDAが熊本空港から名古屋小牧空港に飛んでいるので、時間的にはそれどかからない。名古屋→岐阜→信州ライヴ・ツアーとか、いつの日かできるといいなあ。

(おしまい)

最近のコメント