■先週の日曜日、まつもと市民芸術館で『空中キャバレー』を観劇、じゃなくて「体験」してきた。凄かったなぁ。面白かったなぁ。まつもと大歌舞伎と交互に隔年で開催されていて、今回で4回目とのこと。ぼくらは今回初めて。

去年は、ここの小ホールで「木ノ下歌舞伎」の『勧進帳』を観たんだ。あれも衝撃的な演劇体験だったが、『空中キャバレー』には、主宰する串田和美さんの「演劇」に対する思いの丈のすべてが詰まっていて、感動してしまったんだよ。

・

■これは以前にも何度か書いたけれど、ぼくの演劇体験のベースは、オンシアター自由劇場の『上海バンスキング』なんだ。観たのは、取り壊された「長野市民会館」。1984年だったと思う。串田和美さんがクラリネットを吹き、笹野高史さんがトランペットを吹いた。音楽はすべて自由劇場の役者さんたちが生演奏。そのセンター・ステージで、吉田日出子さんが唄う唄う。何曲も何曲もね。

これには感動したなぁ。

しかも、終演後に劇場をあとにする我々観客を、市民会館の入り口ホールで当日の出演者全員が待ち受けていて、生演奏しながら見送ってくれたのだ。

これって、映画館では絶対に味わえない、演者と観客が「いま・ここ(劇場)」でいっしょに共有する「空気であり時間」だったのだと思った。「お芝居って、凄いな!」それが、ぼくの演劇体験の原点なのだ。

VIDEO YouTube: 空中キャバレー2017 スポット

VIDEO YouTube: 空中キャバレー2015年ダイジェスト映像

VIDEO YouTube: 『空中キャバレー2017』(石丸幹二さんコメント)

・

■今回の『空中キャバレー』もまた、音楽はすべて「ナマ演奏」。しかも、音楽監督があの世界的アコーディオン奏者「coba」さんなのだ。以下は当日のツイートから。

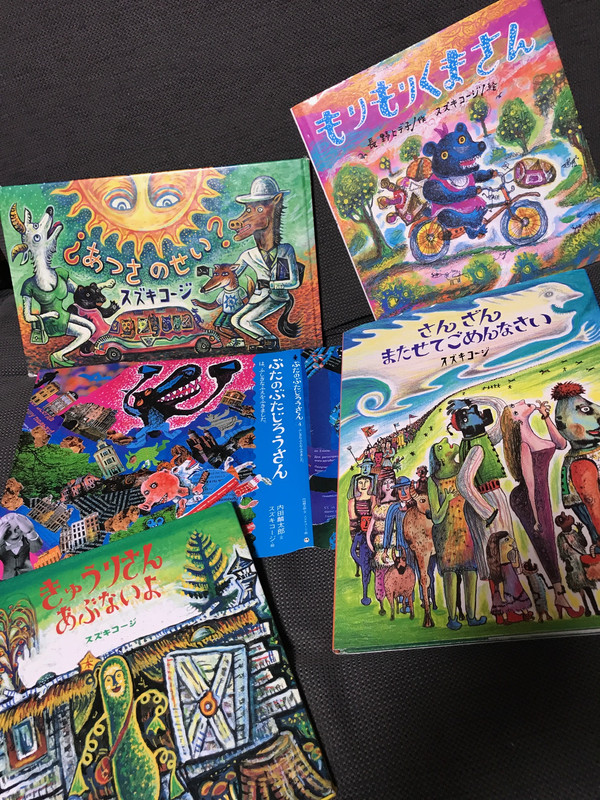

開演の初っ端は、世界的アコーディオン奏者COBA氏が、ピアソラの「リベルタンゴ」を熱演。しかも、ぼくらから1mも離れていない場所で演奏してくれたよ。そうだなぁ見終わった全体のイメージとしては「スズキコージ」の絵本の実写版か。スリル、笑い、感動。めくるめく体感。こんなの初めて。

続き)一番感動したのは、第二部になって後ろの幕が上がった時だ。なんと!観客の僕らが実はステージ上にいて、大ホールの真っ赤な客席を見上げていた。あぁ、役者さんは毎回「この眺め」を味わっていたのか。そりゃぁ、辞められないよな。

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

・

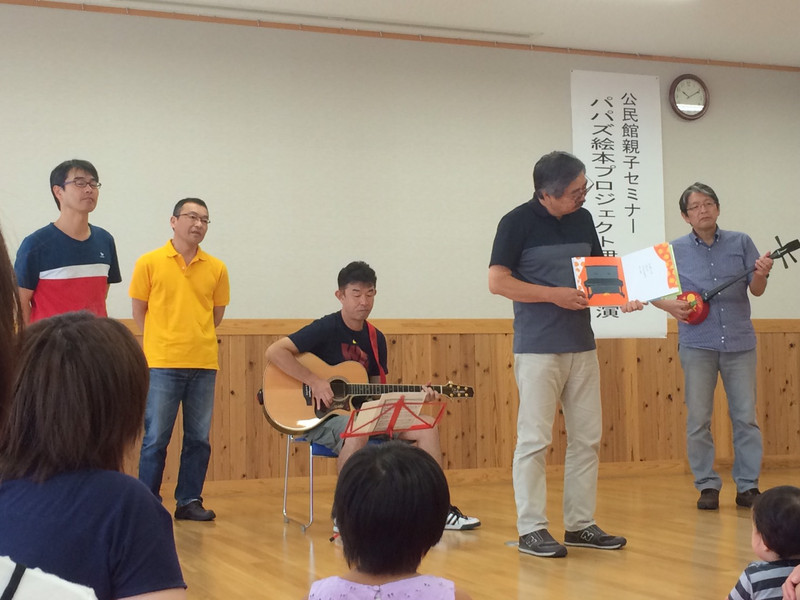

■自由劇場からの役者さん、片岡正二郎・内田伸一郎・小西康久の3人。バチカン・ブラザーズ。今回は「サボテン・ブラザーズ」を演じて、マリアッチをナマ演奏で奏でてくれた。いっしょに登場したのは、松本出身で、初回公演からずっと出演している秋本奈緒美さん だ。前回までは「西部劇」の設定で、スザンナ役で彼女は登場したのだが、今回は「宇宙の果て」の話。(以下、ツイートのつづき)

続き)あと好きなのは「サボテン・ブラザーズ」。おならの推進力で宇宙に飛び出すってのは、『怪傑ゾロリ』じゃん。でも、ゾロリが凄いのは、おならの力で地球滅亡を救ったこと。分かる人にだけ分かればいい話。

続き)串田和美さんと大森博史さんの二人が、核戦争後の放射能汚染で誰も居なくなった地球上に立ち、ウラディミールとエストラゴンみたいな会話を交わしている時に突如登場するのは「ゴドー」ではなくて、高田聖子演じる笠置シズ子だ。おばはんパワー凄すぎるぞ。ふと北村想の『寿歌』を思い出したよ。

続き)ただ、家族連れで訪れた人たちが多かった日曜日マチネ回では、幼少の子供たちには「退屈で長すぎる」スケッチだったようにも感じた。実際、当日この場面で飽き飽きしてしまった子供たちが奇声を上げてたし、バックヤードを走り回っていたよ。

■お芝居は、サーカスや大道芸、歌やダンスの合間にショートコントのように挟まれている。

・ブランコ乗りの少女に恋してしまった兵隊のはなし「チョコレートあげるよ!」

・鼻にとまった蝶々を3拍子で踊りながら逃がさずにいる男たちのエチュード。なんと! そしたら、鼻の頭をクワガタに挟まれた男(吉野圭吾)が登場だ。

・「千拍子のうた」ヘイ!ヘイ!ヘイ!

・第一部のラストは「怪力男オクタゴン」の歌。好きで一緒になった花売り女。結婚式のその日に、オクタゴンは彼女を抱きしめた。しかし、怪力男の哀しさ。花嫁はあまりの圧迫で死んでしまう。「人にはそれぞれ才能がある。その才能は放棄できない!」って、片岡正二郎さんが歌のサビで熱唱するのだが、聴いているその時は「そうだ、そうだ!」って凄く気分が高揚してきたんだけれど、この曲の歌詞をしみじみ聴くと、ちょっと何とも言えず辛い気分になってしまったよ。

・片岡正二郎さん等「バチカン・ブラザーズ(撥管兄弟)」の「この歌」は、じつはApple Music に登録されていて、いつでも聴くことができるのだよ。ただ、あの時歌ってくれた「ヘーデルワイス」と「サボテン海へ行く」は収録されていなかったな。

・

・歌では、第二部でまずは秋本奈緒美さんが「It’s Only A Paper Moon」を歌った。さすがジャズ歌手でデビューしただけのことはある歌唱力。観客で座っている小さな女の子の手を取って立たせ、彼女をクルクルと回しながら歌ってくれた。続いて吉野圭吾さんが「アムステルダム」を歌った。こちらも流石のミューカル俳優。聴かせたなぁ。

おなじく、今回のゲスト高田聖子さんは、笠置シズ子の「買い物ブギ」を熱唱したよ。

それから、あの「サバ」のコント。これは笑ったなぁ。

・

■今回の公演の重要パートを担うのが、フランスから来たジュロさん率いる「サーカス・チーム」だ。ジョアネスのジャグリング、ジェームス・ヨギの自転車曲芸。茉莉花さんの「上海雑伎団」真っ青の軟体動物的人体の驚異。金井ケイスケ氏の軽業とダンシング。

マットさんの「綱渡り」を観ていて、あの、ニューヨーク貿易センタービルのツイン・タワー最上階に綱を張って「綱渡り」した絵本を思い出したよ。

そうして、ジュロさんのフラフープのスリル溢れる妙技。ジュロさん、命綱付けていないんじゃない?

タルザナとアメリーの「綱芸」も凄かったけれど、やっぱりラストの空中ブランコにすべてを持って行かれた。そのブランコ乗りアメリーの演技はほんと凄かった。

・

ぼくが体感したイメージを、最も端的に表現してくれているのが、nono さんのツイート「スケッチ・ブック」 だ。

それから、7月30日(日)の「こぐれみわぞう」さん の「千穐楽」連続ツイートが楽しい。キャストのみなさんのバックヤードでの写真が多数あり。

■今回の『空中キャバレー』ではなくて、2年前の時の感想では、「休むに似たり」 さんの感想が、場内の雰囲気をよく表していて優れていると思った。

今年の感想では、「松本ジャグリングクラブ」 と、「夢ならいつまでも二人きりなのに」 さんが素晴らしい。

・

■先達て亡くなった扇田昭彦氏の観劇録『こんな舞台を観てきた』を読むと、2013年の『空中キャバレー』評が載っている(299ページ)。

-----------------------------------------------------------------------------------

(前略)『空中キャバレー』は普通の演劇でもミュージカルでもない。サーカス、大道芸、演劇、音楽、ダンスなどを混ぜ合わせ、娯楽色豊で、だれもが楽しめるショーを目指している。それは19世紀末にフランスで生まれ、20世紀前半にヨーロッパ各地で流行した「キャバレー文化」の新しい形を探る試みでもある。

約380人の観客は普通の劇場の入口からではなく、大道具などを運び込む搬入口から場内に案内された。上演が行われる特設会場は、ミュージシャンが演奏する小さな移動式舞台以外は何もない広場のような空間だった。

面白いのは、ここには舞台と客席の境目がないことで、観客は立ったり、床に座ったり、手をつないで踊るなど、自由に動きながら演技を見守る。

cobaがアコーディオンで奏でるサーカス風の曲と、タップダンス(RON×II)とアコーディオンの競演で始まった舞台は、まさに心浮き立つ楽しさだった。(中略)

・

アクロバット、エアリエル、ジャグリングなど、串田がパリでオーディションをして招聘したというサーカスのアーティストたちの演技も楽しめた。特にベテランのジュロが、不安定に揺れ動く高いポールの上で、フラフープを使って見せた離れ業はとてもスリリングだった。

演出の串田和美は物語の語り手を務めると同時に、ルンペン役なども軽妙に演じて活躍し、じつに楽しげだった。

その姿を見ながら、『空中キャバレー』は『上海バンスキング』『スカパン』『クスコ』などと並ぶ、演出家・串田和美の代表作だと思えてきた。

・

初期の音楽劇『もっと泣いてよ、フラッパー』(1977年初演)や、1989年にシアターコクーンで始まった『ティンゲルタンゲル』シリーズなど、串田の演出にはもともと祝祭的な娯楽性、サーカス芸、道化的な笑いを重視する傾向が見られる。とくに『空中キャバレー』では、舞台と客席の区別をなくし、観客を演技者と同じ空間に包み込む大胆な設定に踏み込んだ。つまり、これは串田流の実験劇なのだ。

一部の知的エリートのための実験劇ではなく、子どもも楽しめる敷居の低い実験劇である。地方の公共劇場で生まれた画期的なレパートリーだ。

・

舞台を観ながら同時に感じたのは、串田演出らしい強い手作り感と等身大感覚だった。同じサーカス芸でも、シルク・ド・ソレイユのような精密な完璧主義ではなく、どこかユーモラスなすきまがあるような芸がここにはある。

心に残る光景がある。乳幼児を抱いた若い母親が数人、立ったまま、何とも楽しげにパフォーマンスに見入っていた姿である。なかには途中で泣き出す赤ん坊もいたが、それもこのにぎやかな空間ではほとんど気にならなかった。だれをも受け入れる、大きな祭りのような劇場空間が成立していたのだ。

『こんな舞台を観てきた』扇田昭彦(河出書房新社)より

-----------------------------------------------------------------------------------

最近のコメント