12月31日の出来事(大瀧詠一氏を偲んで)

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

さて、

【昨日から今日にかけての、ぼくのツイートのまとめ(一部改変あり)】

■ぼくが初めて大瀧詠一さんの歌を聴いたレコードは『中津川フォークジャンボリー'71』(ビクター)のB面ラストに収録されていた、はっぴいえんど「12月の雨の日」だった。加川良と吉田拓郎の「人間なんて」が聴きたくて買ったんだけどね。

だから、快晴の大晦日の午後、追悼を込めて「12月の雨の日」→「春よこい」→「空とぶくじら」→「恋の汽車ポッポ」→「ウララカ」→「さよならアメリカ・さよならニッポン」の順番で聴こうとCDを準備していた。そしたら、高2の長男が来て「深呼吸すると右胸が痛いんだ」と言った。

僕は嫌な予感がした。実は朝から彼は右胸上背部の違和感を訴えていたのだ。「息苦しくはない」と言っていたから、その時は「大丈夫だよ」と軽く受け流した。しかし、やはりこれはマズいよな。で、慌てて聴診器を当ててみた。ちょっとだけ右肺の呼吸音が弱いような気もするが、自信がない。仕方ないのでレントゲンの電源を入れて胸部写真を撮った。

■医者というものは、自分自身と家族や身内に関しては客観的な医学的評価ができない。いつも良い方に無理矢理解釈してしまう。そういうものだ。今回もまさにそうだった。モニター画面に映った胸部写真を見ると、まぎれもなく右自然気胸だった。あっちゃぁ〜。ぼくは慌てて紹介状を書き伊那中央病院へ電話をした。

12月31日の午後4時前だったか。新しくなった伊那中央病院の救急部待合室にぼくはいた。幸い思いのほか待合室は混雑していなかった。少し待って、息子を診察してくださった畑谷先生に呼ばれた。「いま呼吸器外科の先生が来てくれますので」。

という訳で、息子は即入院となり、病棟でトロッカー・チューブを胸腔に挿入された。

伊那中央病院の呼吸器外科の先生の迅速な対応が、ほんとありがたかった。夜になって、息子は妻が届けたおせち料理と「こやぶ」の年越し蕎麦を食ったあと、NHK紅白歌合戦の「あまちゃん最終回」と「ゆく年くる年」まで病棟のベッドの上で見たらしい。

1月2日の晩、家族で泊まる予定だった温泉旅館は当然キャンセルされた。仕方ない。お正月で、しかも宿泊2日前という直前キャンセルにも関わらず「ご子息が入院されたとお聞きしましたので、キャンセル料は20%でいいです。」電話の向こうで女将はそう言ってくれた。ほんとうに有り難かった。

そういう訳で、今ようやく大瀧詠一追悼のため、ラジカセにCDをセットして例の「ウララカ」が鳴っているという次第。

■佐野史郎さんの追悼文が泣ける。「大瀧詠一さん、ありがとうございました」

■清水ミチ子さんの追悼文も泣けた。

■申し訳ないが、ぼくは内田樹先生と違って「ナイアガラー」ではない。大瀧さんはあくまでも「はっぴいえんど」の人なのだ。ただ、内田先生や平川克美さんが羨ましいのは、大瀧さんから成瀬巳喜男の映画の魅力を直接たっぷりと聴いていることだ。

いまこうして、URCやベルウッドの「ベスト盤」聴いていると、何かほんとしみじみしてしまう。いま鳴っているのは「僕のしあわせ」はちみつぱい。その次が、西岡恭蔵「プカプカ」で、最後は「生活の柄」高田渡の予定。

でも何故か、いま鳴っているのは『土手の向こうに』はちみつぱい。あ、そうだ。この曲の別ヴァージョンを持っていたんだよ。

あっ! 間違えた。収録されてたのは『塀の上で』だった。次の曲が、奥田民生『さすらい』。こうなったら、矢野顕子の『ラーメンたべたい』奥田民生ヴァージョンでも聴こうか。

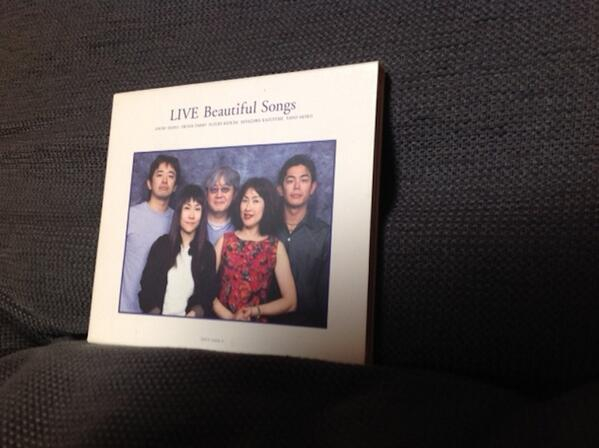

このCDは凄いぞ! いま鳴ってるのは『横顔』大貫妙子・矢野顕子。次はやっぱり『突然の贈りもの』大貫妙子かな。

■スティーヴン・キング『11/22/63(上)』302ページまで読んだ。よくできた話だ。うまいなあ、キングは。ただ、1958年にカーラジオから流れる曲が分からない(週刊文春最新号で、小林信彦氏は「みんな判る」と書いているのにね)。雰囲気だけ味わいたくて『James Taylor / COVERS』を出してきて聴いているところ。

■伊那の TSURUYAで前に買ってあった、GABAN「手作りカレー粉セット(各種スパイス20種詰)」と、フランス al badia社製「クスクス」を、今日の午後作ってみた。混ぜたカレー粉を炒めすぎて焦がしてしまったので、何だか焦げ臭くて漢方か薬膳料理みたく苦くなってしまった。それとカレーにはクスクスよりも、やっぱりご飯の方が相性がいいことが判った。午後からずっと時間かけて台所に居たのにイマイチだったな、残念。

でもカレーは、マンゴーチャツネを入れてゆで卵の輪切りを添えたら、渋谷道玄坂百軒店『ムルギー』の「玉子入り」みたいな色と、あの不思議な懐かしい味がちょっとだけした。いつも真っ白な割烹着で、江戸っ子口調の威勢がいい短髪(永六輔みたいな髪型)のおばあちゃん。それから、僕が注文する前に「ムルギー玉子入りですね!」と勝手に決めつけて去って行く店主のあの無表情を、ふと思い出した。

最近のコメント