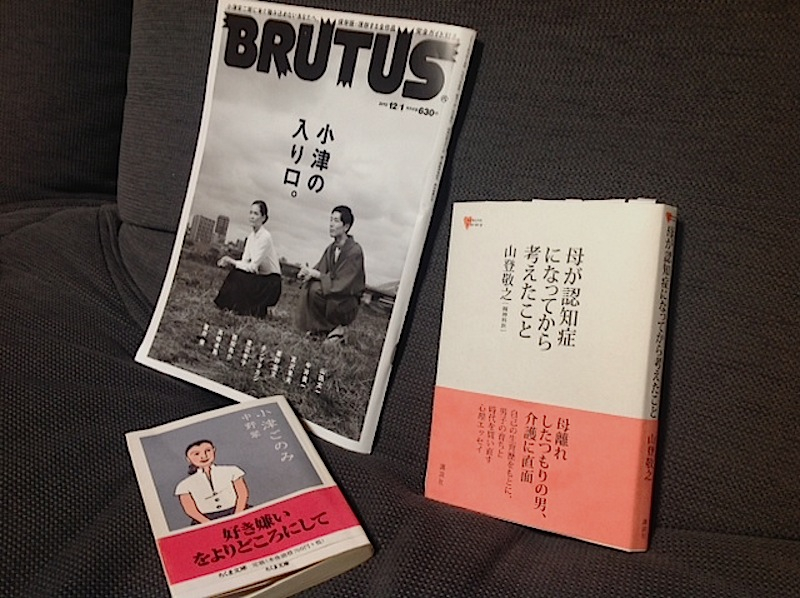

『母が認知症になってから考えたこと』山登敬之(その3)

■南伸坊氏が装丁した「この本」の表紙は、シンプルでスタイリッシュで実に美しい。

ただ、本屋さんは「この本」をどのコーナーに置くのだろうか? 表紙だけ見れば、医療・健康コーナーの「介護・老人・認知症」の場所に置くに違いない。でもそれは、大きな間違いだ。

本書は、「育児・子育て」コーナーにこそ置かれるべき本だからだ。

実父母、義父母はまだまだ若いし元気で、バリバリ現役で働いているから「介護」なんてぜんぜん関係ないと思っている「おかあさん」にこそ、是非読んで欲しい。特に、男の子の子育てに難渋しているおかあさんの福音書となるのではないか?

いや、子供は女の子しかいなくても「自分の夫」の心性、行動原理を理解する上で「この本」は大いに役立つに違いないのだ。

■山登先生は、自らの育ちをセキララに告白しながらも、「男の子の育ち方」を児童精神科医という冷徹な客観的な立場から、実に分かり易く解説してくれる。そこが一番の読みどころだからだ。

・エディプス・コンプレックスと「少年ハンス」の話。しかし、日本の多くの家庭では、「ママはパパにとってもママ」という関係でこれまでうまくやってきた「エディプスのいない家」だった。現在のぼくの家族もまさにそうだな。母親を頂点にして、息子たちとぼくが底辺を結ぶ三角形。「家族のエロス」

・東京オリンピック前の東京。暗渠となってしまった渋谷川。父親に連れて行ってもらった神宮球場の外野席。原宿表参道のキディランド。高度経済成長の勢いに乗って、急速に変貌を遂げてゆく東京の街並み。「わが町、東京」

・山登先生が、母親に経鼻栄養チューブを挿入する際に思い出すのは、拒食症の少女たちを、ときに入院ベッドに縛りつけ、無理やり鼻にチューブを通した苦々しい日々だった。「象を欲しがった少女」

・「子どもにとって、ほめられるのは大事なことです。しかも、子どもはそれが正当な評価か、ただのヨイショかも敏感にかぎ分けるので、周囲の大人は気をつけなくてはなりません。ここでいう『大人』は、ほとんどの場合、親と教師です。将来、親になるつもりの人、先生と呼ばれる職に就くつもりの人はとくに、そうでなくても子どもに関わる仕事をしたい人は、みなこのことをよく覚えておいてほしいと思います。」(p71) 山登先生、すっごく大切なことを言っているなぁ。「ほめられたい、もっと!」

・山登先生が小学校低学年の3年間担任だったモリ先生は、山登少年の作文「るすばん」を「おりこうに、おるすばんができましたね。○をつけてあげたところは、なかなかいいな、と思ったところです。しっかりかけましたよ」と評して、区の展覧会に出品した。それ以来、山登少年は文章を書くことが好きになったのだった。「ほめられたい、もっと!」

・息子のファッション・センスはどう磨く? 「あなたがわたしに着せたもの」

・「臆病な子、無鉄砲な子、ひよわな子、乱暴な子、性格はさまざまだろうが、どんな子どもでも、成長の過程で暴力の問題は避けて通れない。とくに男子ではそうだ。子どもは身をもって暴力を知り、怒りという感情を知り、それらに対処する知恵を身につけなくてはならない。」(p106) 「少年よ、拳を握れ」

・「なにか好きになれるこのがあること、好きなものを追い続ける情熱を持てることは幸せである。好きという感情に損得の入り込む余地はない。純粋である。その感情にすなおでいるかぎり、道をはずれる心配はない。『○○を好きなやつに悪いやつはいない』といわれる所以である」(p135) おたくの誕生。「アニメソングが聞こえる場所」

・「おふくろの味、妻の味」 (p137) これも、ほんとよくわかる。

・男の子の育ちに欠かせない、ちょいと不良で、大人の世界を垣間見せてくれる「おじさん」との斜めの関係の重要性について。「ぼくのおじさん」

などなど。

いやぁ、身に沁みるなぁ。東京の山の手育ちの山登先生と、信州の山の中で育ったぼくとでは、その生育環境はぜんぜん異なるのに、それでも我がことのように感じ入ってしまうのは、同じ時代の空気を吸って生きてきたからなのだろうか。

■さて、問題は「最終章」だ。ぼくの母親の場合、その発症はぜんぜん気づかれないくらい「ゆっくり」だった。でも気が付くと、その日の会計処理ができなくなっていて、パーキンソン様の神経症状も伴っていたから、次第に歩行も困難になっていった。

ただ、認知症の進行はそれほどでもなかったために、今までずいぶんと周りに対して気を張って気高く頑張って生きてきた母は、その落ちぶれてゆく身体と頭脳に、どんなにか悔しく辛い思いをしたに違いない。だって、少なくとも母の意識が無くなるまでは、しっかりと僕のことは判っていたから。

そんなぼくの母親の介護をしたのは僕ではなく、兄だった。山登先生は毎週日曜日に実家を訪れ、母親の介護をしていた。えらいな。ぼくなんか、月に2〜3回だよ。高遠の実家に行って、母親の食事の介助とトイレの介助をしたのは。あとは兄貴に任せっきり。ダメダメな息子だったな。

だから、おしっこの介助はできた。でも、ウンコはダメだった。便秘に苦しむ母親の肛門に指を突っ込み「摘便」するのは、いつだって兄貴の役目だった。

そうこうするうちに、とある朝だったか。母が呼吸不全に陥った。あれよあれよという間に母の呼吸が止まった。救急車で伊那中央病医院に搬送され、幸いにも救急室で蘇生できた。ほんと間一髪だった。

ただ、それから3ヵ月間に渡り、意識の戻らぬ母は人工呼吸器につながれて生き延びたのだ。末梢点滴のみで、IVH も、経鼻栄養も、胃瘻造設も施さなかったのだが。

今になって考えてみると、その3ヵ月は、母にとって全く意味のない生存期間だったかもしれない。でも、息子のぼくにとっては、オギャーと生まれてから、今まで生きてきて、ずっとそこにいた母との関係性を再確認するために、絶対的に必要だった3ヵ月だったと思う。どんなに医療費の無駄だと陰口をたたかれようともね。

あれからもう、4年が過ぎた。

■そうは言っても、ぼくが自分の母親の介護に携わったのは、たったの3年間に過ぎない。だからこそ、耐えられたのだ。妻が自分の母親の介護で身動きが取れないために、仕方なく自ら一人で、妻に先立たれたばかりの父親の介護を買って出た平川克美氏だって、実質その期間は1年半に過ぎない。しかもその 1/3 は、彼の父親は病院に入院していたのだ。いずれにしても、ゴールを身近に予測できたからこその介護だった。

そういえば少し前に、布袋寅泰さんのブログを読んだ。おかあさんを看取った話だ。平川氏とも山登先生ともぜんぜん違ったエモーショナルな文章だった。そして、ぼくが母を看取った時のことをありありと思い出した。

ところがどうだ。「この本」の最終章を読んでみて僕はビックリした。なんと! つげ義春の漫画『李さん一家』のラストシーンそのままじゃないかと。

惚けて10年。寝たきりになってさらに10年。合わせて20年が経つというのに、山登先生のおかあさんはまだ生きている。凄いな! それはひとえに、90歳を超える、山登先生の父上が生きている「生き甲斐」のためだけに生きているのだ。

山登先生の「終わりのない日々」はまだまだ続く。

最近のコメント