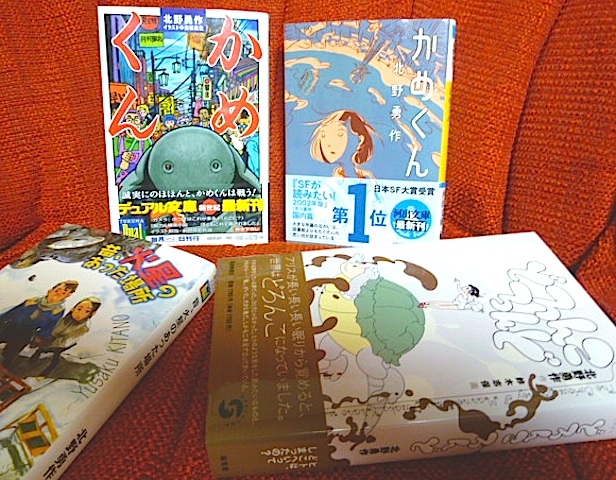

『かめくん』北野勇作(河出文庫)読了

■正直に告白すると、11年前に購入した『昔、火星のあった場所』北野勇作(徳間デュアル文庫)は、当時まったく付いて行けなくて、それでも頑張って114ページまで読んだのだが、そこで挫折した。だから、同時に買った『かめくん』は、結局読むこともなくそのまま納戸の書庫に凍結保存されたのだった。ごめんなさい、作者さま。

でも、『どろんころんど』(福音館書店)と『きつねのつき』(河出書房新社)を最近になって読んで、いたく感心したのだ。北野勇作というSF作家に。

で、満を持して『かめくん』(徳間デュアル文庫)を読み始めたら、なんと、河出文庫から「新装改訂版」がこの8月に出た。表紙のイラストが素晴らしい。中州中央図書館のミワコさんが、夕日を浴びている。その向こうに通天閣と新世界界隈。それに路面電車も走っている。

読了してから、しみじみ表紙をながめてみると、この小説世界が見事に凝縮されていることに気づいて驚く。徳間デュアル文庫版では、リンゴをかじる主人公の「かめくん」をメインに描かれているのに、河出文庫版では、表紙のどこにも「かめくん」はいない。それには理由があるのだ。

このイラストのタッチは高野文子だよなぁ、と思ったら違った。オカヤイヅミさん。知らない人だ。いいじゃないか。贔屓にしよう。

■「かめくん」は無口だ。

いや、本当を言うとしゃべれない。だって、かめだから。

でも、模造亀(レプリカメ)で機械亀(メカメ)だから、高性能の人工頭脳と甲羅内に成長する高容量メモリーを装備しているので、人間の言葉は理解できるし、奥深い哲学的思考だってできるのだ。

じゃぁ、人と会話する時はどうするかというと、いつも「EXPO 70」のショルダーバッグに入れて持ち歩いている「ワープロ」を使うのだ。

【以下、主題に関する「ネタバレ」あります】

■ぼくが駒ヶ根のおばあちゃんといっしょに大阪万博に行ったのは、小学6年生の時だった。三波春夫が歌ってたっけ「こんにちは、こんにちは。世界の国から。1970年のこんにちは。」

そのもう少し前のことだったか、NHKで『プリズナー No.6』っていう不条理SF&スパイものTVドラマ(イギリス制作)をやっていた。イギリスの諜報部員パトリック・マクグーハンが上司に辞表を叩き付け自宅に帰ると、何者かに誘拐され、目が醒めると不思議な「村」に幽閉されていた。という話。

あのテレビドラマを見た影響か、小学性のぼくは、じつは父も母も友達も「みんなニセモノ」で、ぼくが生活しているこの空間も本当はスタジオの中のセットで作られていて、遠くに見える景色も作り物なんじゃないか? って妄想に取りつかれたことがあった。

だから、ぼくが消えると「この世界」もいっしょに一瞬にして全て消えてしまうのではないか?って。そんな恐怖に襲われたものだ。『かめくん』を読んで、久しぶりに「あの時」の感覚をありありと思い出した。

茂木健一郎氏の「クオリア」ではないが、人それぞれに認識している世界は異なる。当たり前のようでいて、じつは案外誰も分かっていない。

でも、「かめくん」は分かっていた。

だから哀しい。

だから切ない。

あぁ、もうすぐ冬がやって来る。

最近のコメント