・

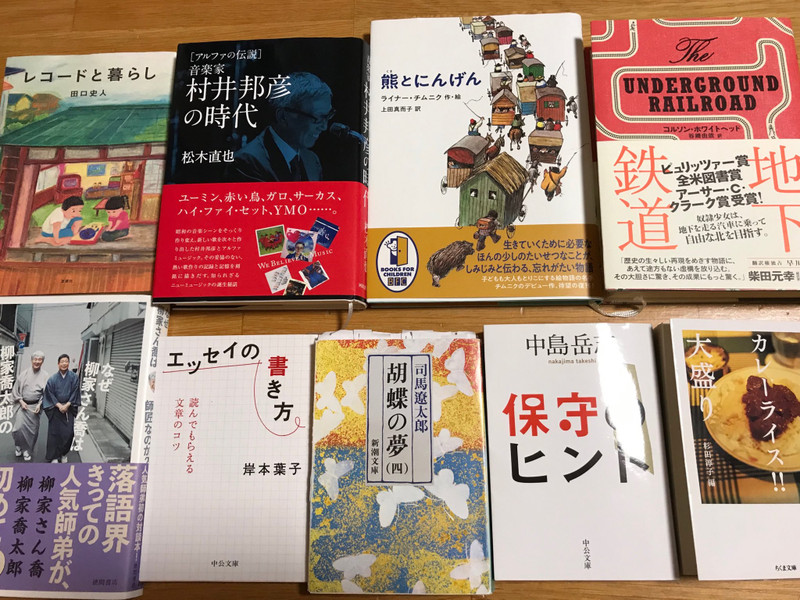

■『長野医報6月号』にぼくが書いた文章を、こちらにも転載させていただきます。

・

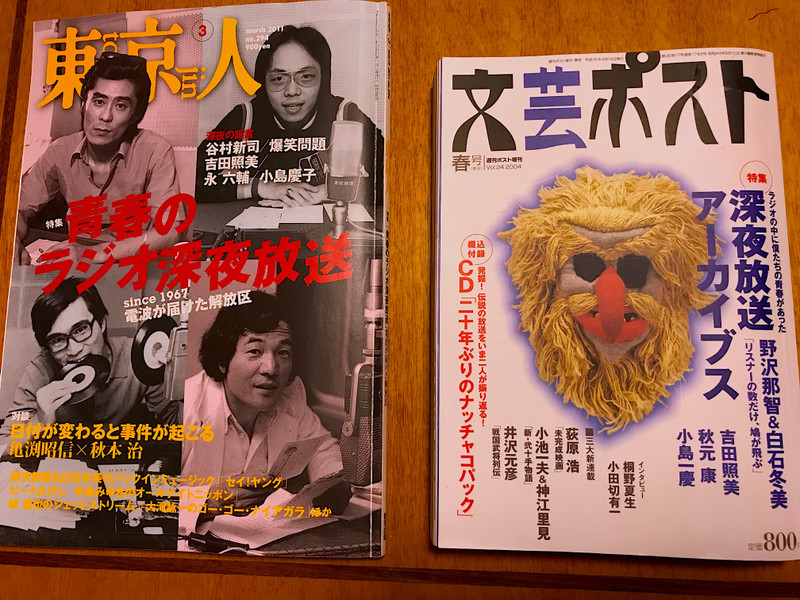

【ラジオは友だち】

いつだって「これは!?」と耳をそばだてた楽曲は、決まってラジオから流れてきたように思います。

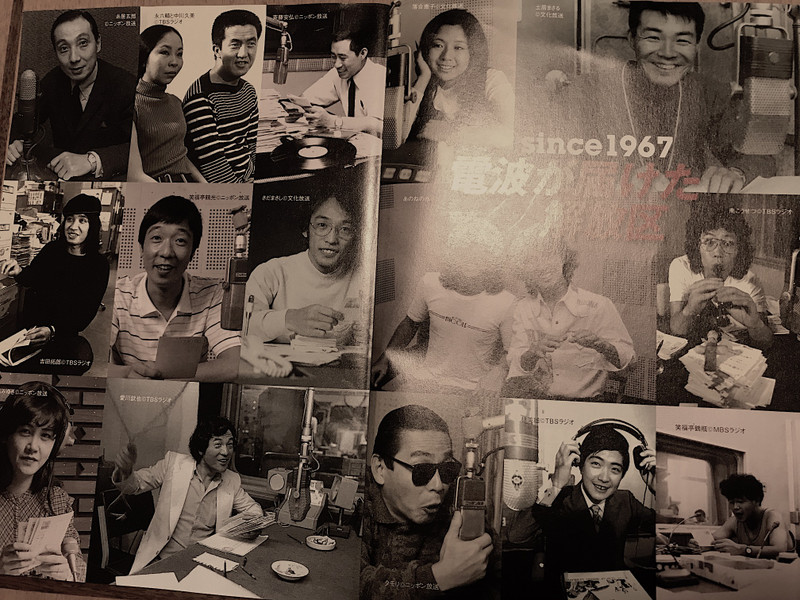

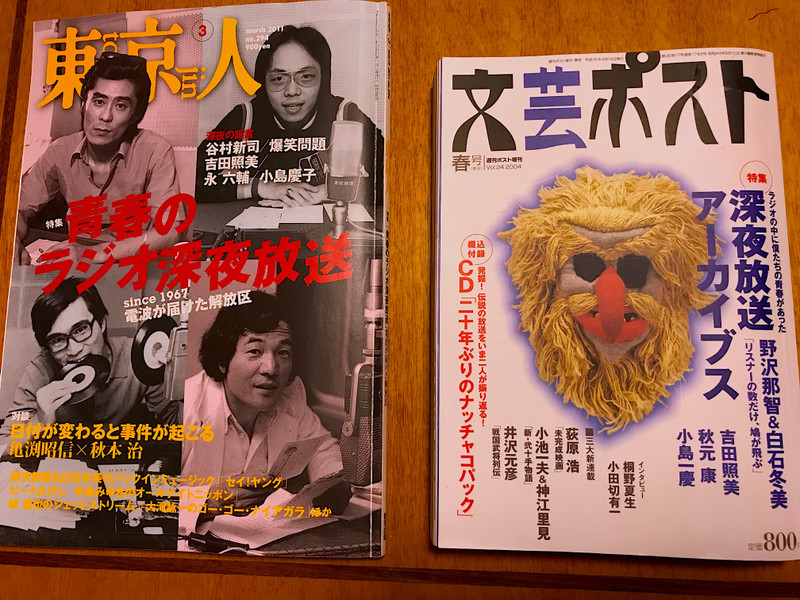

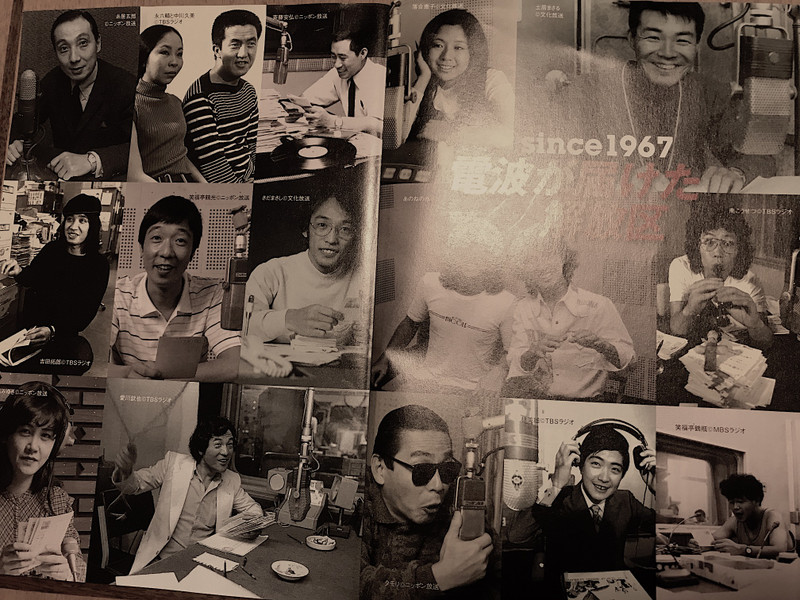

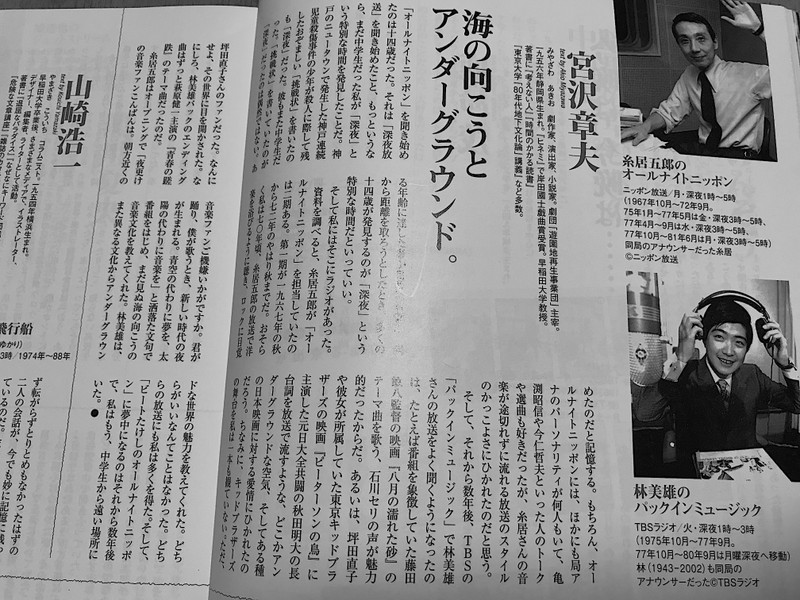

ぼくが中学・高校生だった1970年代は、ラジオの深夜放送が大人気でした。糸居五郎の「オールナイト・ニッポン」、落合恵子の「セイ!ヤング」そして、林美雄の「パック・イン・ミュージック」。初期にはラジオ局の専属アナウンサーがDJを務めていました。皆が寝静まった深夜、彼らはラジオから僕だけに語りかけてくれているように感じたものです。

・

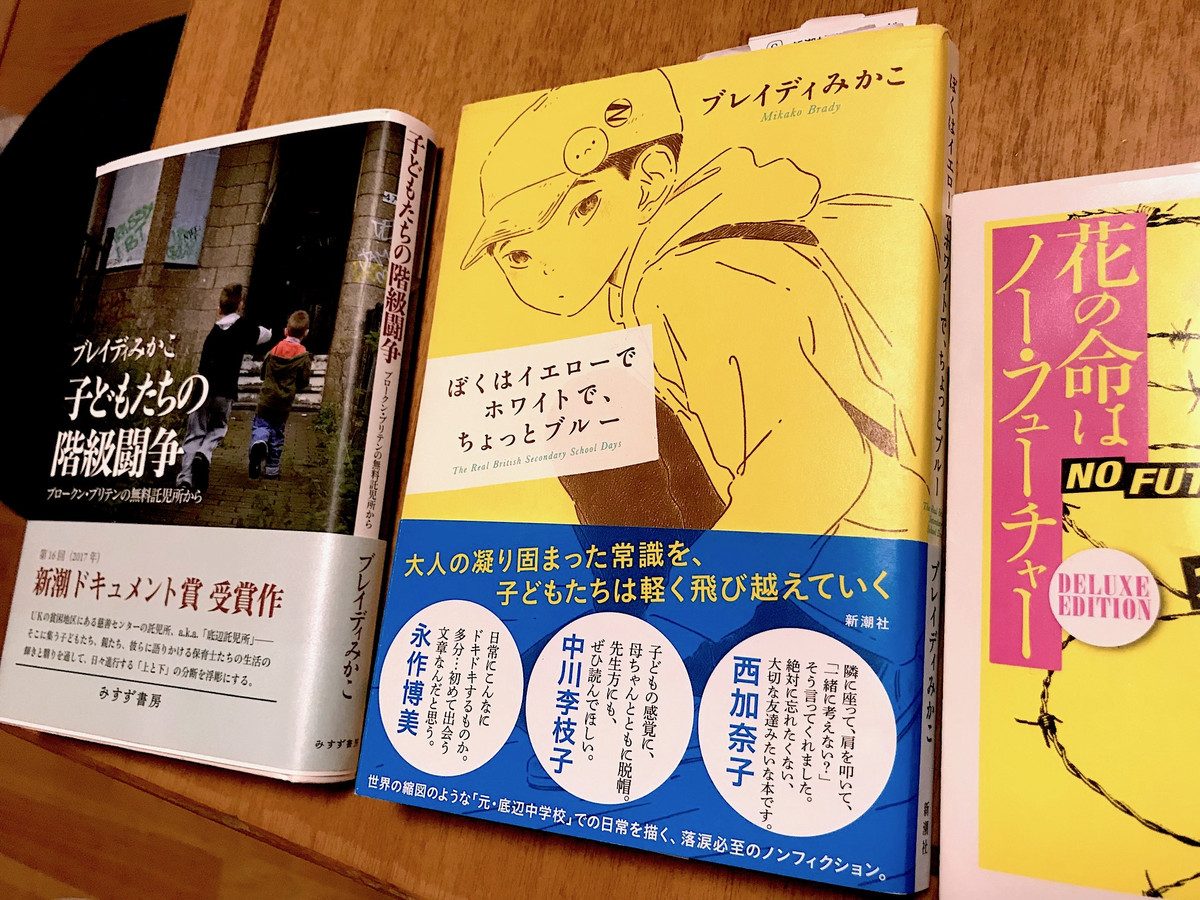

伝奇漫画の巨匠、諸星大二郎の新作『オリオンラジオの夜』(小学館)では、深夜の星空の下、主人公が「異次元ラジオ」に耳を傾けると、昔懐かしい音楽が次々と流れてきます。しかし、いつしか時空はねじ曲がり、読者は不思議な諸星ワールドに引き込まれて行きます。

・

最近では、パソコンやスマホで「radiko」「らじる★らじる」を通じて雑音のないクリアな音でラジオ番組を聴くことができるようになりました。しかも、過去1週間さかのぼった放送まで、いつでもどこでも何度でも聴けるのです。夢のような時代がやって来ました。一方、AM電波は廃止される憂き目にあります。

・

懐かしき「ラジオデイズ」の想い出、今のラジオの楽しみ方、おすすめのラジオ番組など、ラジオの魅力を再発見していただけたら幸いです。

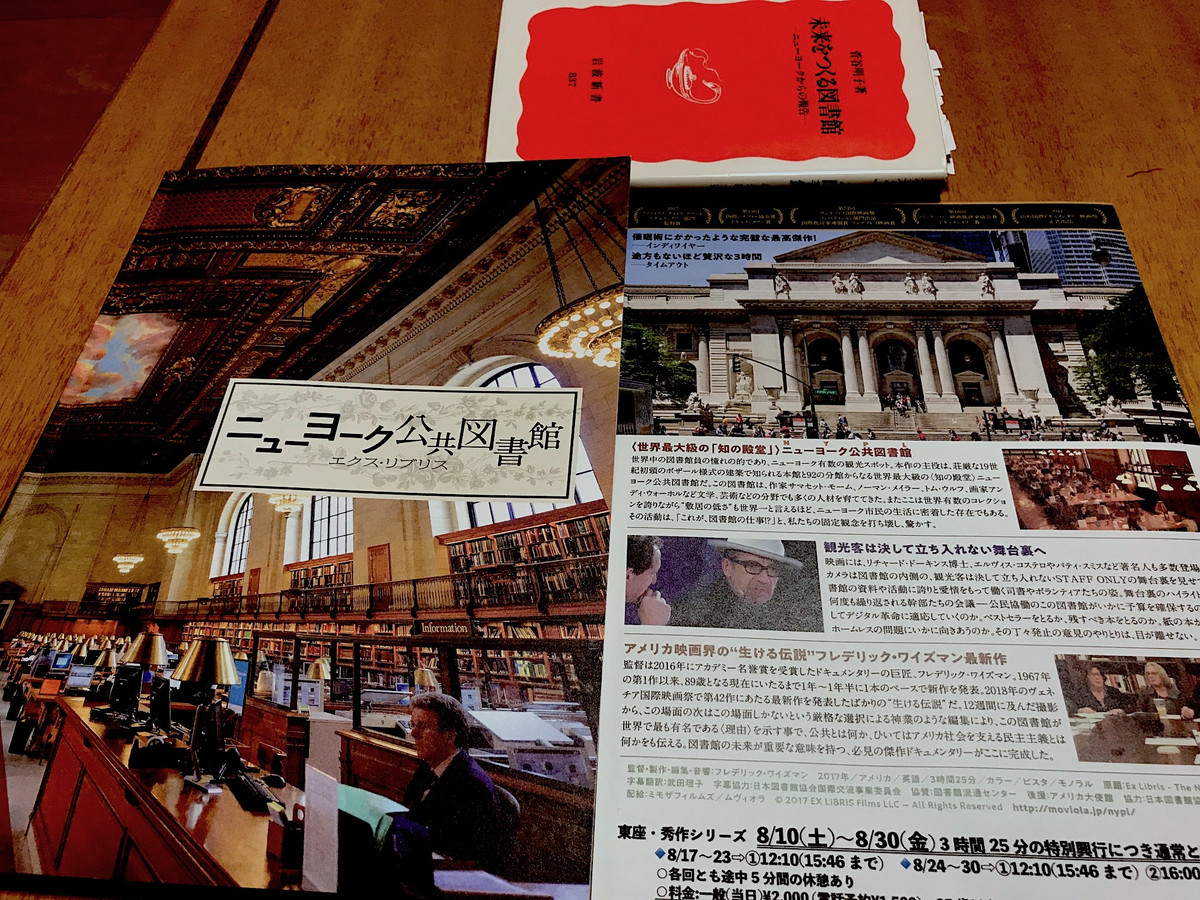

『東京人 2011年3月号 No.294』12〜13ページ

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

YouTube: Booker T. & The MG's - Time Is Tight

・

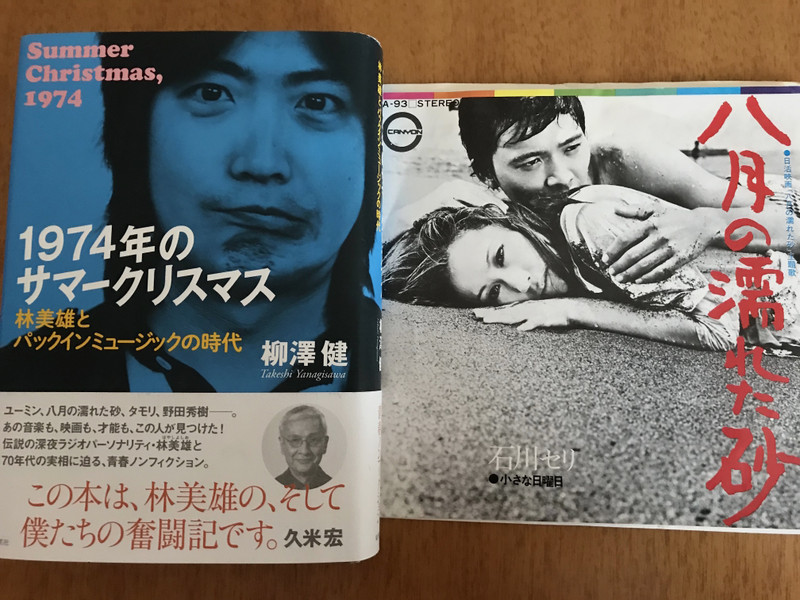

【TBSラジオアナウンサー 林美雄】

1973年11月20日。荒井由実のデビューアルバム『ひこうき雲』が満を持してリリースされた。アルファの社長で、「翼をください」の作曲者でもある村井邦彦は、当時彼女にこう言ったという。「荒井由実というルーレットの目に会社ごと賭ける」と。それから6年後、村井は「YMO」の世界進出のため更なる大博打に打って出ることになる。

・

ところが、社長の期待に反し彼女のレコードはまったく売れなかった。歌謡曲でもフォークでもアイドルでもない荒井由実の歌を、どう売ったらよいのか誰も分からなかったのだ。当時はまだ、ニューミュージックやシティポップというジャンルは存在しなかった。

アルファ宣伝担当の布井育夫は困ってしまい、学生時代から愛聴していたTBSラジオの深夜放送「パック・イン・ミュージック」金曜日第2部(午前3時〜5時)担当だった林美雄アナウンサーにサンプル盤を届ける。彼なら荒井由実の魅力をラジオを通じて拡散してくれるに違いない。林はすぐにアルバムを聴き、直感で素晴らしいと思った。その翌週から自分の番組で「八王子の歌姫。この人は天才です!」と絶賛し、毎週『ひこうき雲』から3曲、4曲とかけまくった。特に「ベルベット・イースター」がイチオシで、半年間毎週かけ続けた。

・

当時ぼくは中学3年生で、受験勉強にも身が入らず、深夜ダラダラとただラジオを聴いていた。すると突然、聴いたこともない歌声が聞こえてきたのだ。「ベルベット・イースター」だった。「誰?これ!」衝撃的だった。その少し後だったか、林美雄のラジオに荒井由実がナマ出演し、スタジオのピアノで「ベルベット・イースター」「ひこうき雲」「雨の街を」をライブで弾き語りした回のことを今でも鮮烈に記憶している。翌朝学校に行って「ねえねえ、荒井由実って知ってる?」と訊いても、誰も知らなかった。当時は、吉田拓郎や井上陽水、カーペンターズ、ミッシェル・ポルナレフが全盛だったのだ。

・

ぼくがラジオの深夜放送を本格的に聴き始めたのは中学2年生の頃だ。部活に疲れて帰宅し、夕飯を食べ終わるとまずは寝る。夜11時過ぎに母親に起こしてもらい、それから午前4時くらいまで勉強。もう一度寝て、朝8時に登校。そんな毎日だった。

皆が寝静まった深夜に、一人だけで起きているととても淋しい。居たたまれなくなってラジオをつける。すると、DJの声が僕だけに語りかけてくるのです。「おい、元気かい? 大丈夫だよ、明日も頑張れよ!」と。

・

あの頃からアマノジャクだったぼくは、SBCラジオでネットされていた「オールナイト・ニッポン」は聴かずに、東京都港区赤坂六本木TBSのスタジオから東京タワーの電波塔を介して山越え谷越え南アルプスも越えて届いた「パック・イン・ミュージック」954kHzのAM電波を、長野県上伊那郡高遠町でキャッチしていた。深夜3時過ぎにになると、不思議と電波状況が良くなって、案外聴きやすかったのだ。

・

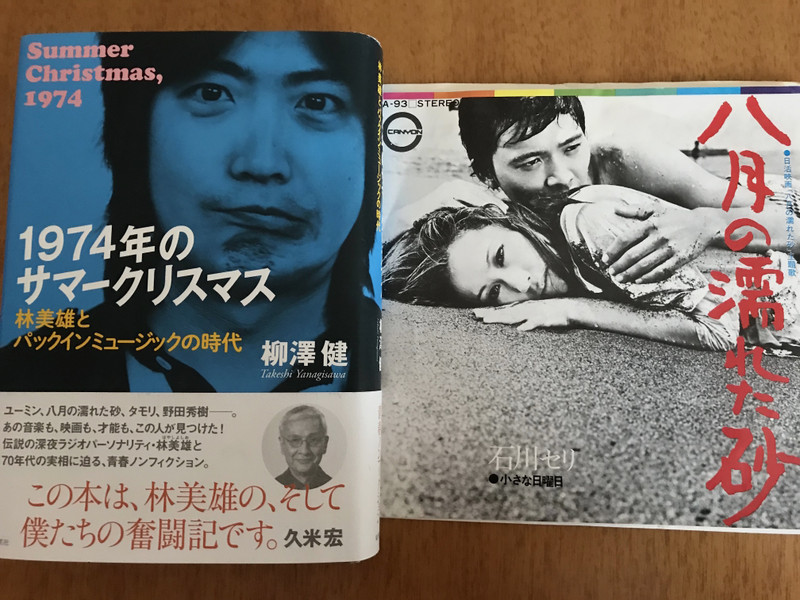

林美雄アナは、マイナーな日本映画が大好きで、特に藤田敏八監督の『八月の濡れた砂』に惚れ込んでいた。石川セリが歌う主題歌は、まだレコード化されていなかったので、日活でサントラからテープにダビングしてもらい「パック」の冒頭で毎週しつこくかけ続けた。荒井由実の前は、石川セリ。自分で「これはイイ!」と感じた映画、音楽、芝居を、林はとにかくラジオで熱くプッシュしまくっていたのだ。そんな林美雄にぼくは圧倒的な影響を受けた。中学2年生の夏休み、「新宿文化」の地下にあった「アンダーグラウンド蠍座」で『八月の濡れた砂』のリバイバル上映を観ている。以来ずっと日本映画大好き人間だ。

・

林が次に惚れた映画が、神代辰巳監督、長谷川和彦脚本、東宝映画『青春の蹉跌』だった。ぼくは伊那映劇で観た。檀ふみの水着姿がまぶしかった。テーマ曲を作曲したのは、元ザ・スパイダースの井上堯之。以降「林美雄パック」のエンディングでは、まず『青春の蹉跌のテーマ』が流され、続いてミア・ファロー主演、キャロル・リード監督作品の映画『フォロー・ミー』の主題歌(ジョン・バリー作曲)が流れて番組が終わるというフォーマットが出来上がった。

この頃、林美雄を通じて長谷川和彦と知り合った菅原文太は、沢田研二と組んで『太陽を盗んだ男』を撮ることになる。原田芳雄と松田優作は、二人してよく深夜のTBSスタジオに顔を出し、林の前で「リンゴ追分」や「プカプカ」をギターを弾きながらナマで唄っては帰って行ったものだ。

・

1974年8月30日。スポンサーの付かない「パック・イン・ミュージック」金曜日第2部は廃止されてしまう。憤懣やるかたない思いでラジオを降板した林のために、荒井由実は感謝の気持ちを込めて曲を書いた。それが『ミスリム』に収録されている「旅立つ秋」だ。

・

1975年6月11日。熱烈な林美雄リスナーたちの署名運動が実を結び、林は「パック」に復帰する。今度は水曜日の午前1時〜3時。ぼくは高校2年生になっていた。以前より聴き易い時間帯に移ったので、毎週欠かさず聴いた。

この頃の人気コーナーに「苦労多かるローカルニュース」がある。ちょうど今の『虚構新聞』のような風刺を効かせた冗談記事を、林美雄がNHKのアナウンサーのように真面目くさって読むのだ。ニュースの前後には、下落合本舗(これも架空の会社)のパロディCMが流された。どちらもリスナーからの投稿葉書で作られていて、ぼくも試しに投稿してみた。そしたら何と採用され、ぼくのCMがラジオから聞こえてきたのだ。たまげた。聴きながら心臓がバクバクした。

いや大して面白くはない。国鉄のストライキで飯田線が遅れて皆困っていた。電車の車体にはアジテーションの文字がペンキで大きく描かれた。これ消すの大変だろうなあと思い、時間で消える「ストラインキ」を使った「遵法塗装」はいかが? というくだらないCM。

採用されると、TBSのネーム入りライターがプレゼントされる。ぼくは友達に自慢しようと学校へ持って行き、廊下で見せびらかしていたら、ちょうど通りかかった現国の伊藤先生に見つかって、ライターは取り上げられてしまった。

・

タモリをラジオで初めて聴いたのも「林パック」だ。博多のビジネスホテルで、山下洋輔トリオに偶然発見されたタモリは、この年の7月に上京し、赤塚不二夫のマンションに居候しながら、夜な夜な新宿「ジャックの豆の木」で密室芸を披露していた。10月22日、漫画家の高信太郎に連れられて「林パック」に登場したタモリは、林が読む「苦労多かるローカルニュース」をデタラメの中国語やドイツ語で同時通訳した。さらにお得意の四カ国親善麻雀も披露。まだテレビ・ラジオに出演していない頃のことだ。

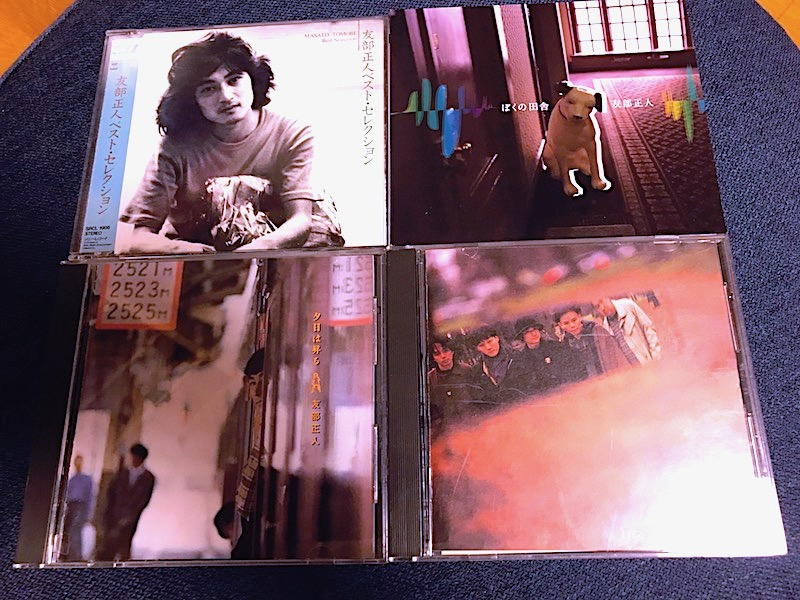

おすぎとピーコを知ったのも「林パック」だ。山崎ハコ、上田正樹、憂歌団、南佳孝、橋本治『桃尻娘』、野田秀樹、ムーンライダーズ、RCサクセション、そして佐野元春。みんな林美雄が教えてくれた。

・

1977年2月。毎年受験シーズンになると、林は黄色い短冊に緑色のマジックで「みどりブタ大明神」の御札を自ら手書きして希望する受験生に送っていた。ぼくも返信用封筒に切手を貼って同封し御札を送ってもらった。何でも合格率80%以上を誇るありがたい御札だ。そしたら、模試ではずっとD判定だった大学に奇跡的に合格することができた。ぼくは今でも林美雄のおかげだと思っている。

しかし現金なもので、大学生になると彼への恩もすっかり忘れ「林パック」をほとんど聴かなくなってしまった。映画情報は『ぴあ』を見れば載っていたし、知らないレコードを友達が次々と貸してくれた。ジャズ喫茶に入り浸り、ジャズばかり聴くようになった。もう林美雄の「目利き情報」は必要でなくなったのだ。

・

1980年9月30日。この日「林美雄パック」は最終回を迎える。ぼくは聴いていない。エンディングが近づくと「青春の蹉跌のテーマ」が流れ出す。このテーマに乗せて林は毎週自分の個人的な思いをマイクに向けて話すのが恒例となっていた。しかし、最終回のこの日「3分16秒間」林は沈黙した。音楽が終わったあと、林はおもむろにこう言った。「音としては(音声に)出ていませんでしたけれど、いろんなことを言いました」と。

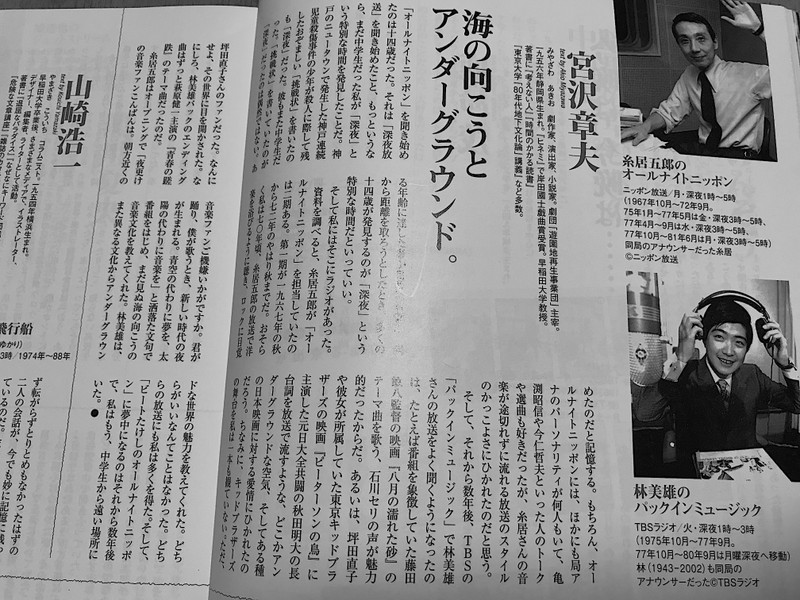

ぼくより2つ年上の劇作家・宮沢章夫は、1970年代が終焉し1980年代の波に乗ることが出来なかった林美雄の無念と絶望が、その沈黙にあったのではないかと分析する。彼が構成したラジオ番組『林美雄 空白の3分16秒』が、2013年12月27日にTBSラジオで放送された。ぼくはradikoでエンディングの「フォローミーのテーマ」を聴きながら、ただオイオイと泣いた。林アナ。ごめんなさい。今でもYouTube で聴くことが出来るので、興味を持って下さったなら是非聴いてみて欲しい。

・

1970年代。かつて林美雄という深夜放送のカリスマ・アナウンサーがいた。林はいつもラジオのリスナーに向かってこう言っていた。「いい音楽を自分の耳と感性で探し出せ! 芝居を観ろ!映画を観ろ! 本当にいいものは隠れている。だから自分で探さないといけない。自分でいいと思ったものを信じて、それを追いかけるんだ」

『東京人 2011年3月号 No.294』40〜41ページ

(写真をクリックすると、もう少し大きくなります)

・

YouTube: 林美雄 空白の3分16秒

最近のコメント