私がハマったSF『スローターハウス5』『わたしを離さないで』『あなたの人生の物語』

■ぼくが責任編集した『長野医報4月号』が発刊された。県医師会広報委員も、この6月で8年間の任期終了となるので、最後のわがままで特集テーマを「私がハマったSF」とさせてもらった。

このテーマなら是非とも書いていただきたいと思っていた先生方に原稿執筆をお願いし快諾を得て、充実した特集を組むことができ本当に有り難かった。感謝感謝です。

■自分が書いた文章だけ、ここに再録させていただきます。

====================================================

長野医報4月号「前文」

広報委員 北原文徳

イーロン・マスクがスペースX事業に巨額を注ぎ込むのは、彼がSFオタクであったことが関係しているようです。彼は自分がハマったSF小説として、アイザック・アシモフ『ファウンデーション:銀河帝国興亡史』、ロバート・A・ハインライン『月は無慈悲な夜の女王』、ダグラス・アダムス『銀河ヒッチハイク・ガイド』を挙げています。

トランプ大統領の元でアメリカを手中に収め、次は世界征服さらには宇宙征服まで本気で考えているのではないでしょうか。

一方、昭和30年代生まれの僕らは、右肩上がりの高度経済成長の日本でSFを読みながら、科学技術の進歩と発展により平和で希望に満ちた明るい未来がやって来るに違いないと信じていました。当時テレビでは『ウルトラQ』『ウルトラマン』『宇宙家族ロビンソン』『サンダーバード』が放送され夢中で見ました。そして、NHK少年ドラマシリーズ『タイムトラベラー』の原作『時をかける少女』で筒井康隆を知り、星新一、小松左京、光瀬龍、半村良など日本のSF作家の小説を読み漁るようになります。いい時代でした。

さて、あなたのハマったSFは何ですか?

====================================================

「ヒア・アンド・ナウ」 いま・ここ のSF

北原こどもクリニック 北原文徳

SF小説というと、時空を越えて展開する荒唐無稽なストーリーを思い浮かべますが、今回は「いま・ここ」を強く感じるSFをご紹介したいと思います。

-------------------------------------------------------------------------------

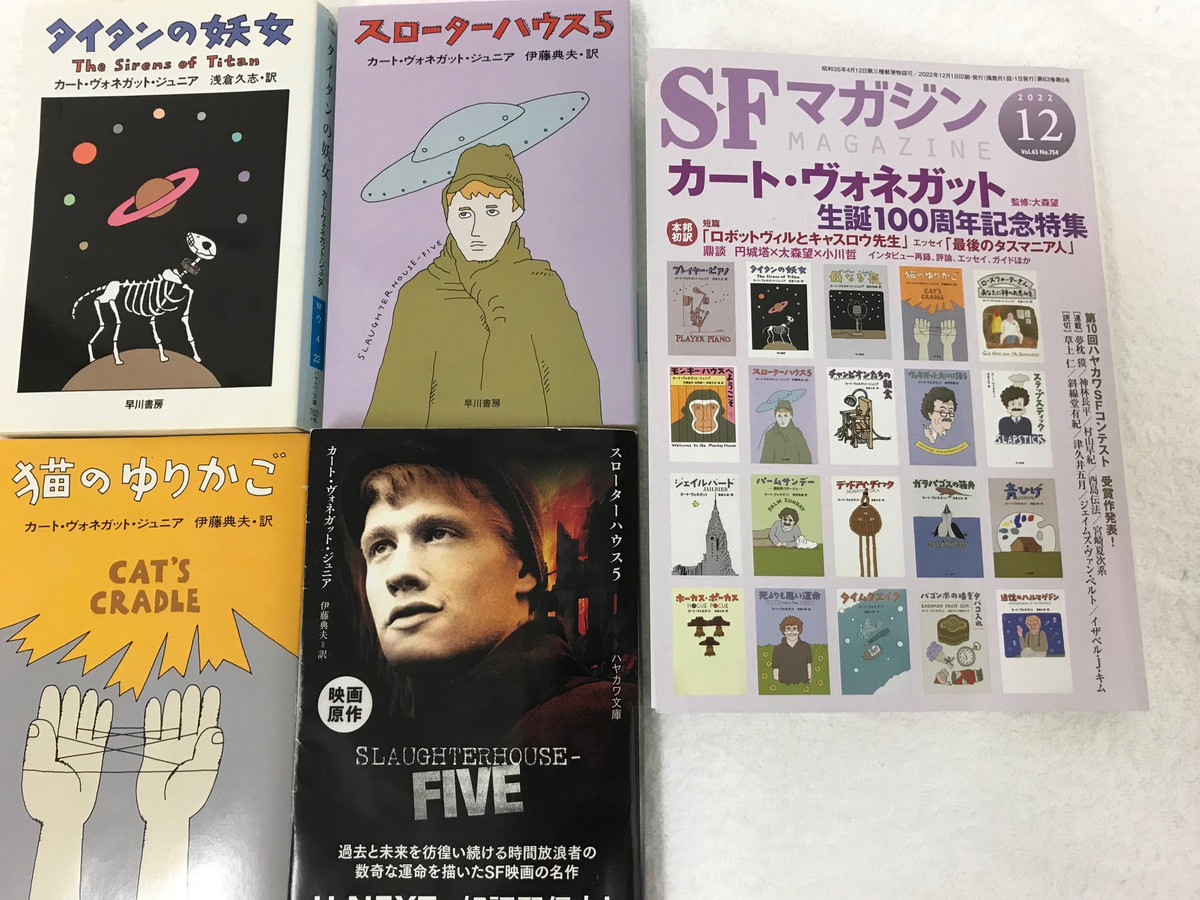

1)『スローターハウス5』カート・ヴォネガット著(1969)伊藤典夫 訳(ハヤカワ文庫)1972年に米ユニバーサルが映画化(104分)監督はジョージ・ロイ・ヒル。

--------------------------------------------------------------------------------

爆笑問題の太田光が熱烈なファンであることを公言し、村上春樹の初期作品の文体に多大な影響を与えたと言われるSF作家カート・ヴォネガットは、ドイツ系アメリカ人で、第二次世界大戦末期に21歳の若さでヨーロッパ戦線に陸軍歩兵として召集され、1944年12月バルジの戦いでドイツ軍の捕虜となった。移送先の旧東ドイツ南部の都市ドレスデンでは第5食肉処理工場(スローターハウス5)が米軍捕虜の宿舎だった。ところが1945年2月13日の夜、米英連合軍による大空襲でドレスデンの街はすべて焼き払われ壊滅する。死者は13万5千人にも達したという。幸いヴォネガット等は食肉処理工場地下2階の食肉冷蔵室に避難し無事だった。

翌朝地上に出ると、建物は倒壊し木材は燃え尽き積み重なって、まるで月の表面みたいだった。あたりには黒焦げの丸太のような死体がいくつもころがり、防空壕の中には一酸化炭素中毒で死亡した人々が並んで座っていたという。ヴォネガットたちは死体発掘人夫として駆り出され延々と重労働に従事させられた。ドイツ降伏まであとわずか、軍事施設のない古都ドレスデンへのこの大空襲は、新型焼夷弾の威力を試す一種の軍事実験に過ぎず、とことん無意味で不必要な破壊だったと彼は書いている。連合国側は1963年までこの爆撃をひた隠しにしていた。

・

味方の単なる思いつきによる無差別大量殺戮を「被害者」として目の当たりにした強烈な体験は、彼の心的外傷(PTSD)となり戦後もフラッシュバックに襲われていたに違いない。あまりに悲惨で壮絶な体験を作家である彼はそのままでは書けなかった。それから24年後にようやく書き上げたのがSF小説『スローターハウス5』(当初の翻訳タイトルは『屠殺場5号』)だ。

ヴォネガットと同い年でドレスデン大空襲を体験した主人公のビリー・ピルグリムは、戦後検眼医として成功するが、1967年に空飛ぶ円盤に拉致されてトラルファマドール星の動物園の檻に裸で入れられ見世物となる。そこで彼は痙攣的時間旅行の能力を得るのだが、自分の自由意志で行き先やタイミングを決めることはできない。いま・ここに居ながら突然瞬時に過去のある場面に跳ぶ。これってフラッシュバックそのものだ。ただ面白いのは、彼は未来へも跳ぶ(フラッシュフォワード)ことができ、自分が死ぬ場面もすでに知っているのだった。

・

トラルファマドール星人は言う。あらゆる瞬間は、過去、現在、未来を問わず常に存在し続ける。人が死ぬ時、その人は死んだように見えるにすぎない。過去では、その人はまだ生きているのだから。彼らはあらゆる異なる瞬間をちょうどロッキー山脈を眺めるように同時に一望のうちにおさめることができる。あらゆる瞬間が不滅であり、彼らはそのひとつひとつを興味のおもむくままに取り出して眺めることができる。ということは、未来もすでに決まっていることになり、自由意志で未来を変えられるなどと思い上がっているのは地球人だけだと彼らは言うのだった。

物語は主人公の痙攣的時間旅行により過去・現在・未来がバラバラに寸断され、モザイク状に再構成されているので読者は混乱するが決して読み難くはない。ヴォネガットの軽妙でブラックユーモアに満ちた文章は、この陰惨な話を面白いエンターテインメントとして、そして反戦文学として、かつ哲学的な「存在と時間」論にまで高めることに成功したのではないか。

作中、人が死ぬたびに「そういうものだ / So it goes. 」という決まり文句がまるでお念仏のように繰り返される。その登場回数を数えた人がいて106回もあったそうだ。この世の中はあまりに理不尽で不条理に満ちている。人間個人の思い通りには決していかない。そういうものだ。この言葉は諦観とも取られるが、充実した幸せな未来を信じ、明日を生き抜く意味を求めて、不安な今をもがき苦しむ必要なんてないんだよ!もっと肩の力を抜いて、いま・ここの瞬間を楽しめばそれでいい。そういう意味だと理解した。読後感は不思議と悪くない。

・

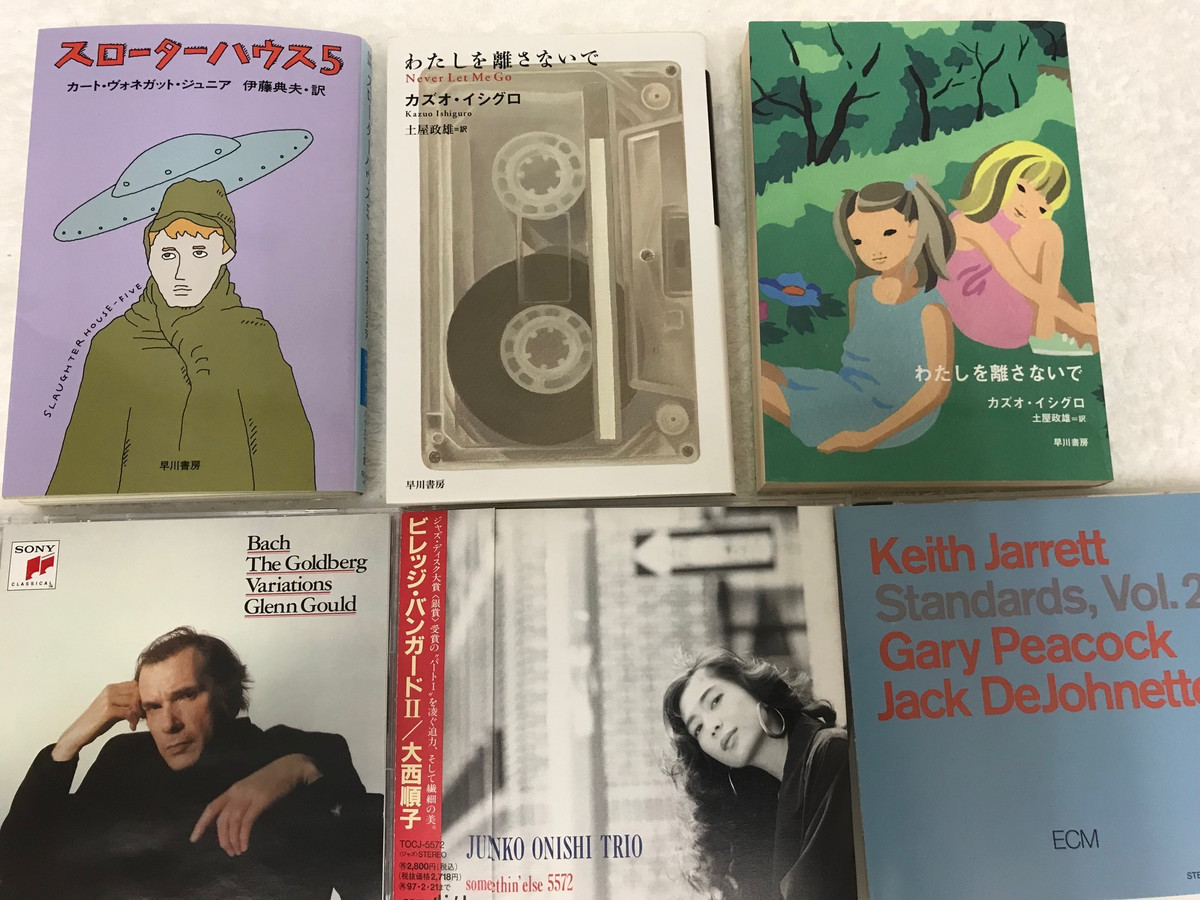

映画版も原作にかなり忠実にできていておすすめ。音楽を担当したのはグレン・グールドで、タイトルバックにゴールドベルク変奏曲が流れる。この曲は不眠症に悩むドレスデンのカイザーリンク伯爵のためにバッハが作曲し、伯爵のお抱えクラヴィーア奏者ゴールドベルクが毎夜伯爵のために演奏したという。

---------------------------------------------------------------------------------

2)『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ著(2005)土屋政雄 訳(ハヤカワepi文庫)映画版(2010年/イギリス/105分)

---------------------------------------------------------------------------------

『スローターハウス5』の86ページには、アメリカの神学者ラインボルト・ニーバーが戦時中の説教で言った有名な「祈りの言葉」が載っている。

神よ願わくばわたしに

変えることのできない物事を

受けいれる落ち着きと

変えることのできる物事を

変える勇気と

その違いを常に見分ける知恵とを

さずけたまえ

カート・ヴォネガットは続けてこう書く。ビリー・ピルグリムが変えることのできないもののなかには、過去と、現在と、そして未来がある。

カズオ・イシグロの小説は一人称回想録の形式が多い。主人公の記憶に基づいて語られるので内容は真実ではない。主人公の都合よく記憶が捏造され、過去は自由に変えられるのだ。しかし未来はやはり変えることができない。

『わたしを離さないで』では、自分の意志とは関係なく、あらかじめ決められた運命を静かにただ受け入れる若者たちの諦観が描かれている。もちろん、わずかな望みに全てを託す努力はする。それがまた、あまりにも切ない。

・

物語はイギリスの寄宿校ヘールシャムで幼い頃から一緒に過ごした仲良し三人組(キャシー、トミー、ルース)が大人になるまでの出来事をキャシーが回想しながら進行する。でも、何かが変だ。仲良し三人組というと、フランス映画『冒険者たち』のように男女男の組み合わせが多いが、本作では女男女で、前半は萩尾望都か竹宮恵子の少女マンガを読んでいるような気分だった。

ヘールシャムの4階には「ロストコーナー」と呼ばれている遺失物置き場がある。この言葉には生徒たちだけに通じる別の意味があった。地理の授業でエミリ先生が英国地図の右端の一点を棒で指し「ノーフォークは国の東端です。海に突き出す半島の不便な僻地で、イギリスのロストコーナーとも言えます」と言ったことを、生徒たちは「国じゅうの落とし物は最終的にノーフォークに集められるのだ」と解釈したのだ。

生徒たちは寄宿校から外出することを許されず、代わりに月に一度やって来る白い大きなバンが搬入する物品の販売会が開かれた。キャシーはそこでジュディ・ブリッジウォーターが歌う音楽カセットテープを購入し、3曲目に収録された「わたしを離さないで/ Never Let Me Go」という曲に魅せられ一人繰り返し聴き入るのだった。しかし彼女はその大切なテープをなくしてしまう。校舎4階のロストコーナーにもなかった。後年、別の捜しものを見つけるため皆でノーフォークを訪れた際、トミーがとある店で同じテープを偶然見つけ出す。ノーフォークはやはりロストコーナーだったのだ。

・

映画版は、いかにも英国的な寄宿校の佇まいやノーフォーク海岸の寂寥感、そして役者たちの静かな演技が抑制されたタッチで映し出されていて、驚くほど原作のイメージ通りだ。ただ一つ不満だったのが、実際にカセットテープから流れる曲「わたしを離さないで」。作者が創作した架空の歌手が歌う架空の曲なのだが、映画では古風なR&Bの脳天気な曲調で、歌も妙にセクシーなだけで上手くなく、主人公が何度も繰り返し聴いて心ときめかす楽曲とは思えない。「スローで、ミッドナイトでアメリカン。『オー、ベイビー、ベイビー、わたしを離さないで』のフレーズが何度もリフレーンされる」そう原作に確かに書いてあるので、カズオ・イシグロもOKしたのだろうか。

・

じつは「Never Let Me Go」という曲名の古いジャズのスタンダードが実際にある。キース・ジャレットの『スタンダーズVol.2』4曲目、ビル・エヴァンス『アローン』5曲目、ヴォーカルではアイリーン・クラール『ホエア・イズ・ラブ?』5曲目に収録されているが、静かで何とも切ないマイナーのスローバラードで、まさに「この物語」の世界観そのものを感じさせる楽曲なのだ。

村上春樹のエッセイ「厚木からの長い道のり」(新潮文庫『小澤征爾さんと音楽について話をする』巻末に収録)の冒頭に、彼がカズオ・イシグロと初めて東京で会って、二人だけで会食した時の話が載っている。イシグロも彼と負けず劣らぬ音楽好きで、ジャズにクラシックと話は尽きなかった。イシグロはちょうど長編小説を書き上げて、あとは出版を待つばかりだと言った。でも新しい小説の内容もタイトルもまったく口にしなかった。

この時、村上春樹がイシグロにプレゼントしたお気に入りのCDが『大西順子トリオ/ビレッジ・バンガードⅡ』 で、なんと2曲目に収録されていたのが「Never Let Me Go」なのだった。

-------------------------------------------------------------------------------

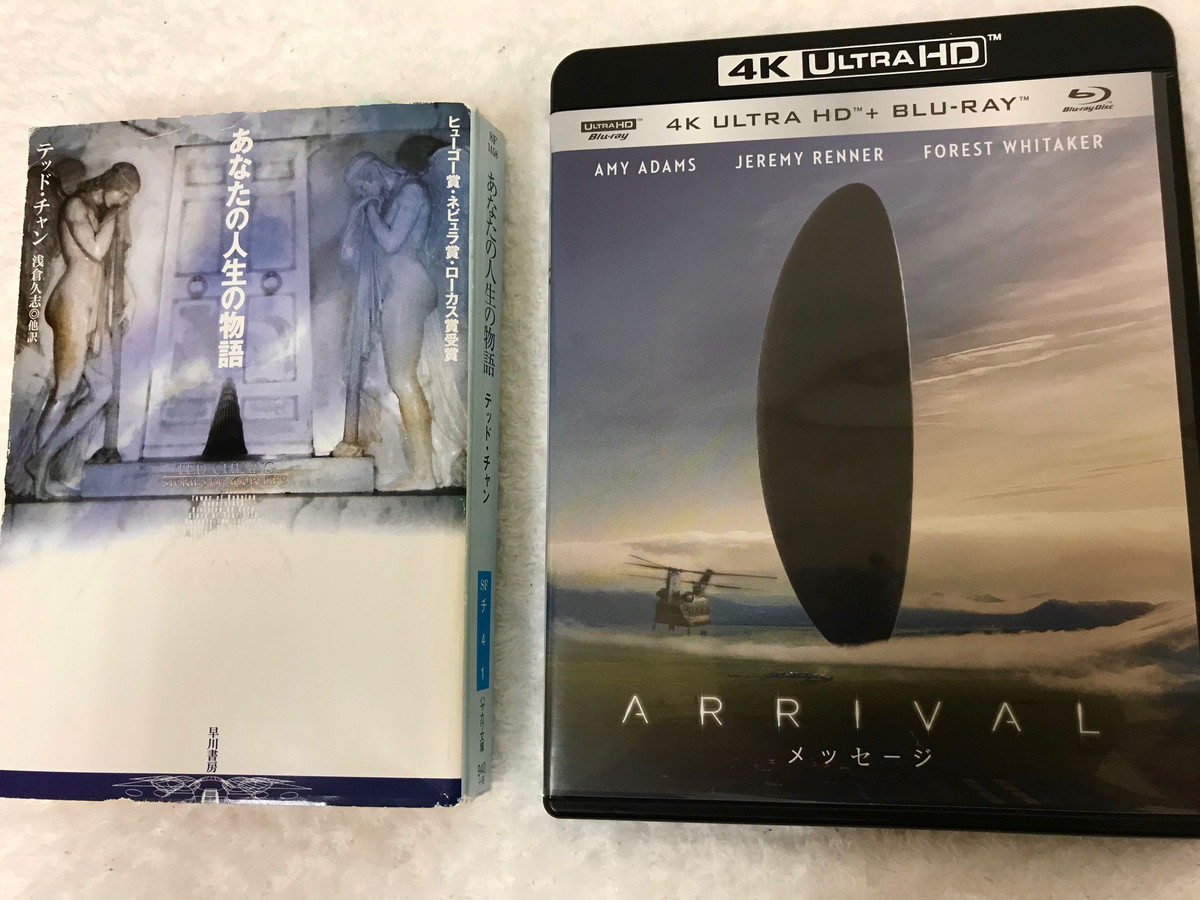

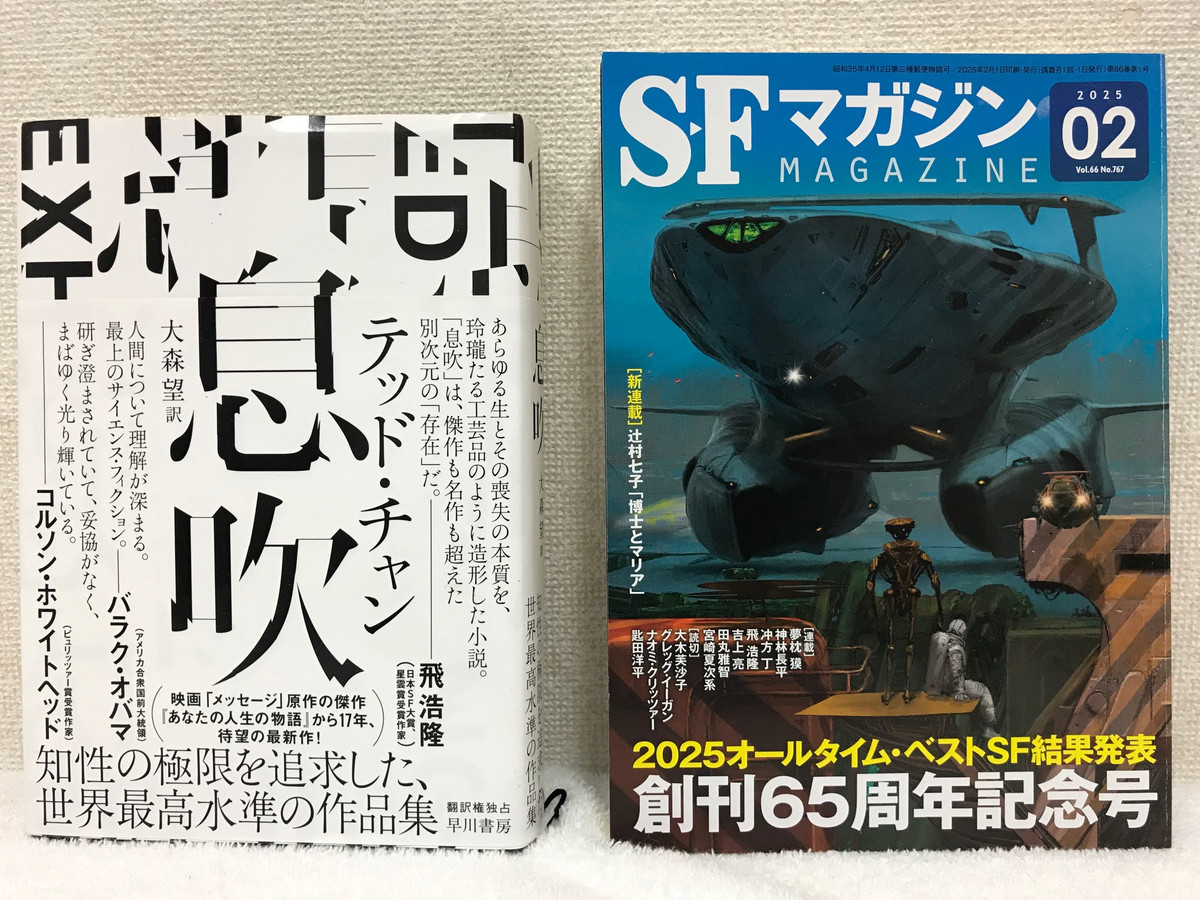

3)『あなたの人生の物語』テッド・チャン著(2002年 / ハヤカワ文庫)映画版『メッセージ』ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督作品(2016年/米パラマウント映画/116分)

--------------------------------------------------------------------------------

『SFマガジン』2025年2月号で、オールタイム・ベストSF海外短篇部門 第1位に選出されたのが、この『あなたの人生の物語』だ。ちなみに第2位もテッド・チャンの『息吹』。宇宙人とのファーストコンタクトSFの傑作で、『メッセージ』のタイトルで映画化されて原作も人気が出た。映画版では、地球上のあちらこちらに降り立った栗山米菓「ばかうけ」そっくりの巨大な宇宙船が大いに話題になった。

主人公の言語学者ルイーズは軍部からの要請でエイリアン(樽の胴体上部に7個の眼が円形に配置され、下にイカのような長い足が7本伸びているので「ヘプタポッド」と呼ばれている)の言語解析を行う。しかし彼らの音声言語理解はなかなか進まず、文字言語解析に路線変更し次第に解明が進む。一方、物理法則や数学の認識の調査では、速度×時間=距離 といった簡単な数式を彼らは理解できず、微分積分を用いる複雑な公式を瞬時に理解した。彼らの書記体系も複雑で、各表義文字が回転修飾し結合してグラフィックデザインの寄せ集めのように見える。原作では具体的にイメージできなかったこの表義文字だが、映画はそれを見事な映像で表現して見せてくれて感動的だ。

・

小説では彼女の言語探求と並行して大切な一人娘との思い出がランダムに挿入される。ただ彼女のモノローグは気象予報士のような物言いで何かが変だ。さらに小説では光の屈折を表す「フェルマーの最小時間の原理」の解説部分が一番の読みどころなのだが、映画には一切出てこない。つまり光は出発時にあらかじめ到達地点が判っているということ。

ヘプタポッドの文字も同様で、結論は始めからあって、その目的のために全体の文字が配列されるのだ。われわれ人間は、因果論的な直線的考え方(原因→結果、過去→未来)しかできないが、彼らには原因も結果も過去も未来もなく、この世界を円環のように包括的に一度に理解しているのだった。つまり、トラルファマドール星人の世界観と同じという訳だ。そこには未来を変えて行く自由意志は存在しない。何故なら未来はすでに決定事項なのだから。

4)おわりに

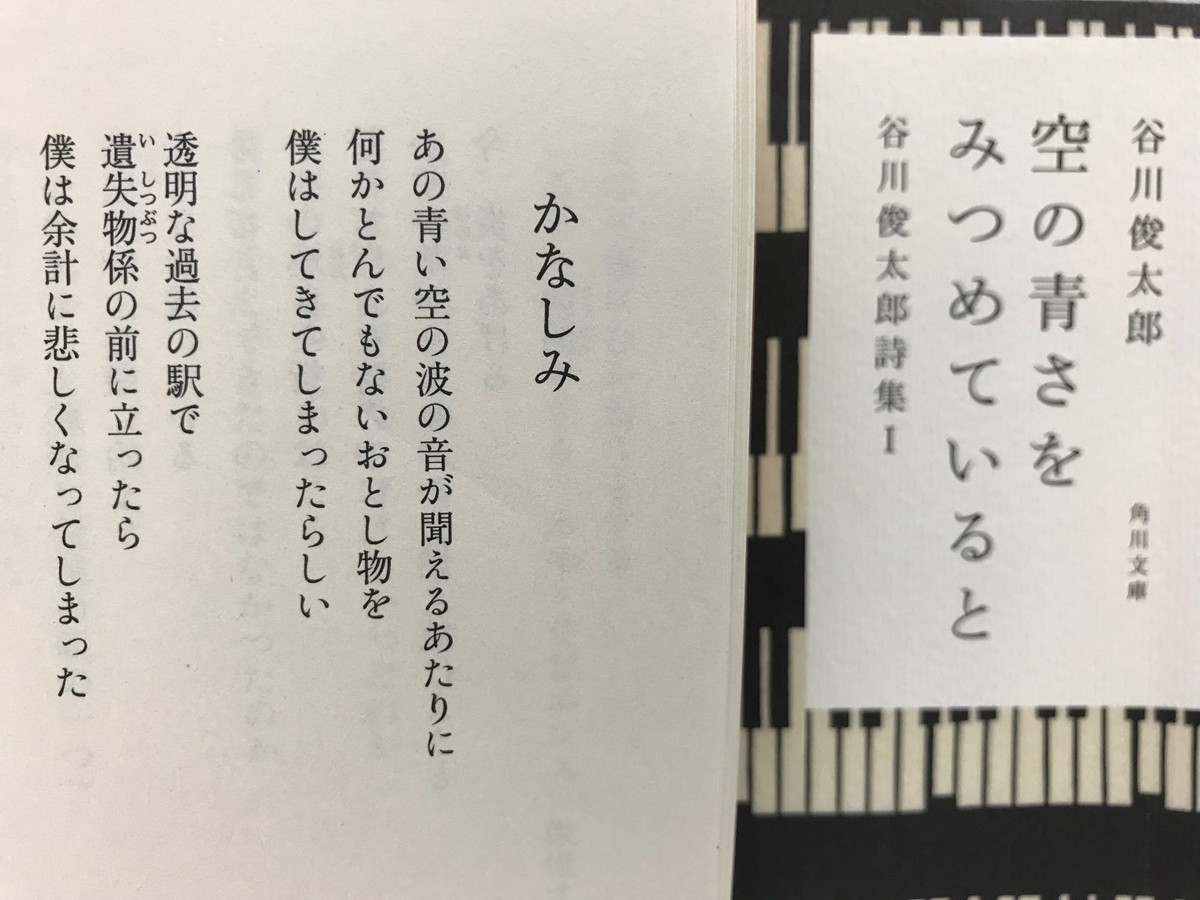

先日92歳で亡くなった谷川俊太郎の第一詩集『20億光年の孤独』のなかに、彼が18歳の時に作った「かなしみ」という有名な詩が載っている。教科書的な解釈では、大人の階段を昇るうちに子供の心を失ってしまったことにふと気付いた「かなしみ」となるが、亡くなってからもう一度読んでみたら違って響いた。

谷川さんは18歳の「いま・ここ」で、自分が生まれてから死ぬまでを一瞬のうちに感知してしまったのではないか。トラルファマドール星人みたいに。もっと言えば、宇宙のはじまりから終わりまで「いま・ここ」と同等に連続していることが自分だけに判ってしまった孤独感、どうにもならない自由意志の喪失感が「かなしみ」だったのではないだろうか? そう思ったのだ。

コメント